Своим спасением мы обязаны исключительно нашему капитану потому, что в тот самый момент, когда он погиб, все островитяне бросились к тому месту, где он упал».

Холодок по коже пробегает, когда читаешь подобные документы. Сразу представляются сотни воинственных индийцев, набросившихся на горстку солдат в доспехах: ужасные крики и вопли, стрелы, копья и колья, бьющие в незащищенные ноги, сплошным градом летящие в голову камни и пригоршни земли, залепляющей глаза, десятки домов, охваченные огнем, страх, при котором кажется, что число врагов увеличивается, паническое бегство, схватка по колено в воде, отчаяние при виде избиваемого, гибнущего командира…

А ведь это «всего-навсего» мелкая стычка!

Когда мне предложили написать книгу о вооружении и на исторических примерах сравнить различные его системы, я задумался.

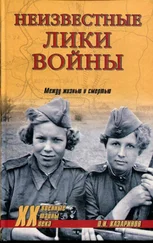

В свое время мне довелось разрабатывать сценарий компьютерной игры во Вторую мировую войну. В ходе этой работы пришлось изучить и систематизировать огромное количество материалов о производительности заводов, возможностях средств связи и разведки, госпитальном обеспечении, мобилизационном ресурсе, снаряжении и медикаментах, структуре и организации войск, подготовке специалистов, военной топографии и уставах, способах борьбы с подпольем и партизанами, транспорте и пропускных способностях дорог, шанцевом инструменте и строительных материалах для фортификационных работ, климатических условиях и пр., пр., пр. Я уж не говорю о типах авиационных бомб, артиллерийских снарядов, морских мин и торпед, о тактико-технических характеристиках стрелкового оружия, ручных гранат, танков, самолетов, орудий, боевых кораблей и т. д. Это подразумевалось само собой.

Эти данные пришлось сравнивать и анализировать по всем воюющим в 1939–1945 гг. сторонам.

Книга могла бы получиться увлекательной.

О минах в деревянных корпусах со стеклянными взрывателями, на которые не реагировали миноискатели. О прикрепленных к реактивным снарядам бочках с толом, многократно усиливающим мощность взрыва. О сферических авиабомбах — «разрушителях дамб», которые благодаря рикошету подобно мячам катились по воде. Об эвакуации железнодорожных эшелонов через Каспийское море, когда наглухо заваренные порожние цистерны плыли за буксирами, словно многотонные поплавки. О поразительных воспоминаниях ветеранов, бывших очевидцами того, что «королевский тигр» пробивал броню самого мощного советского танка ИС-2 на такой дистанции, на которой 122-мм орудие ИСа не могло поразить его броню. О приборах ночного видения, впервые установленных на тех же «королевских тиграх». О легендарном штурмовике Мл-2, который без заднего стрелка оказался настолько беззащитным, что летчику полагалась Золотая Звезда Героя Советского Союза всего за 35 вылетов, независимо от одержанных побед (увы, история не знает ни одного такого летчика). О сухопутных торпедах: «Здесь впервые я увидел, как противник применил против наших танков противотанковые торпеды, которые запускались из окопов и управлялись по проводам. От удара торпеды танк разрывался на огромные куски металла, которые разлетались на 10–20 метров. Тяжело было нам смотреть на гибель танков…»

И еще много, много о чем интересном можно было бы написать. О конструкторских просчетах и гениальных решениях, о солдатской смекалке и изобретательности.

Но я отказался.

Перед всеми этими чудесами разрушительной техники на задний план отступают страдания живых людей. Получилась бы какая-то война роботов, в которой солдаты превращались в обслуживающий персонал боевых машин. А я не хочу надевать на Войну маску обычного технического соревнования.

Как говорил Илья Эренбург: «Мы хотим, чтобы наши дети забыли о голосе сирен. Мы хотим, чтобы они рассказывали о танках, как о доисторических чудовищах. Мы хотим мира для наших детей и для наших внуков».

Мне бы тоже очень хотелось, чтобы когда-нибудь люди начали относиться к танкам, как к доисторическим чудовищам.

Однако, описывая надежность винтовок, скорострельность пулеметов, неуязвимость танков и бомбовую нагрузку самолетов, словом, всего того, от чего у мальчишек всего мира текут слюнки, боюсь, я невольно буду способствовать отдалению этих благословенных времен.

Я готов повторить фразу русского художника-баталиста В.В. Верещагина, приведенную в письме П.М. Третьякову: «Передо мною, как перед художником, Война, и ее я бью, сколько у меня есть сил…»

Читать дальше