1. К. В. Минкер

2. В. М. Буль

В этот период увлечения двигателями и генераторами ядерной энергии, строительством атомных электростанций, ледоколов с атомными энергетическими установками и т. д. поднялся вопрос о возможности применения ядерной энергетики в авиации. Смысл этого вопроса заключался в следующем. Обе стороны развязанной «холодной войны» искали преимущества в технических характеристиках разрабатываемых систем нанесения удара, чтобы не позволить противнику нарушить достаточно шаткое равновесие, являющееся фактором сдерживания.

Следует иметь в виду, что к руководству Советского Союза поступала разведывательная информация, что в США развернуты исследования по использованию атомной энергии в авиации. Было известно, что начиная с 1951 года по контракту ВВС США с фирмой «Конвер» в Форт-Уэрте испытывается атомная силовая установка (АСУ), предназначенная для размещения на борту самолета. Реактор получает обозначение «ASTR».

Фирма «Конвер» планирует его установку на самом большом бомбардировщике США В-36, и эта программа получает обозначение «CAMAL», а самолет — NB-36Н, где буква N означает «nuclear» — ядерный.

Первый полет NB-36H с атомным реактором на борту состоялся 17 сентября 1955 года.

Вскоре была получена более подробная информация о летных испытаниях атомного реактора на борту NB-36N. Появились фотографии как самолета с воздухозаборниками сбоку в хвостовой части для охлаждения реактора, так и установки реактора на самолет, приводимые ниже.

Эта ситуация не могла больше игнорироваться руководством СССР.

Появление межконтинентальных ракет внесло в это противостояние новый аспект. Обеспечить систему ПВО или теперь уже ПРО (противоракетную оборону) в то время было невозможно. Появилась концепция ответного удара. То есть после нанесения противником первого удара должны были выживать средства, позволяющие нанести аналогичный удар по противнику. В этой концепции часть бомбардировщиков с ядерным оружием на борту должна была все время находиться в воздухе, в режиме длительного барражирования, выживать при уничтожении аэродрома и наносить противнику ответное поражение. Требовался двигатель и самолет с неограниченными продолжительностью и дальностью полета. Самолет с атомной силовой установкой, способный нести ракеты с ядерной боеголовкой, как нельзя лучше подходил для такой цели.

Помимо посещений ОКБ видными учеными-атомщиками России и чтении ими для сотрудников ряда лекций, о чем я рассказывал выше, отец организовал в отделе специальную бригаду с повышенной формой секретности во главе с В. Т. Самосадным, молодым инженером из атомной промышленности, выпускником МФТИ, и поручил ему исследование проблемы ЯСУ. В моторное отделение также пришли грамотные инженеры-физики.

По приказу министра в соответствии с постановлением СМ СССР от 12 августа 1955 года в КБ Н. Д. Кузнецова в Куйбышеве начались работы над двигателем НК-14А (модификацией НК-12), получающим через установленный на нем теплообменник тепло от атомного реактора. Исследовательские работы по созданию атомного реактора для авиации, т. е. с минимально возможным весом, проводились в институте И В. Курчатова под руководством А. П. Александрова.

Работы в ОКБ начались несколько позже по постановлению правительства от 26 марта 1956 года, и ввиду абсолютной новизны задания, чтобы сделать первые шаги в понимании атомных технологий, предлагалось сначала на самом большом самолете — Ту-95 — разместить в бомбоотсеке небольшой ядерный реактор, не связанный с двигателями. Экспериментальный самолет получил название «ЛАЛ» (Ту-95ЛАЛ) — летающая атомная лаборатория.

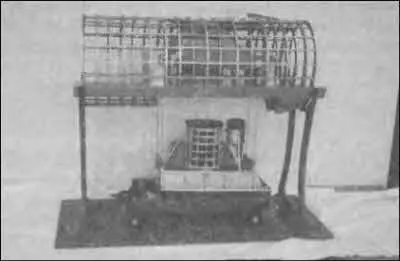

Схема реактора, предполагаемого к установке на самолет, должна была учитывать условия размещения, то есть иметь минимальные габариты и вес, а также защиту экипажа от всех видов излучения. Требовался и стенд для наземных исследований.

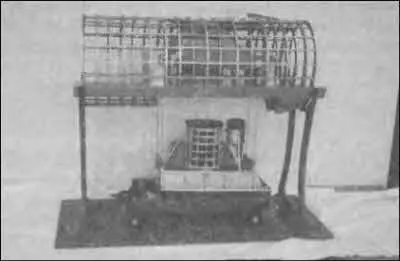

Макетирование установки реактора на самолет

Для размещения на ЛАЛ воспользовались созданным ранее в курчатовском институте экспериментальным водо-водяным реактором (ВВР), где вода использовалась и как замедлитель нейтронов, и как теплоноситель. Причем применялась двухступенчатая схема охлаждения. Первый контур (под защитой): реактор — водо-водяной промежуточный теплообменник (ПТ). Второй контур. ПТ — наружный (в потоке воздуха) теплообменник. Двойной контур охлаждения был нужен, поскольку обеспечить высокую степень очистки воды было достаточно трудно, а посторонние примеси в воде после прохождения горячей зоны реактора становились радиоактивными.

Читать дальше