Подготовка к наряду включала в себя два этапа. Было необходимо начистить эти подменные сапоги не гуталином, а смазкой, которая придавала какую-то всё-таки мягкость и немного способствовала видимости некоторой водоотталкиваемости, и подшить подворотничок к куртке. Вот и всё.

Дальше наряд представляли для осмотра в санчасть. Процедура была стандартной и несложной. Смотрели длину и чистоту ногтей, наличие порезов или нарывов. Иногда раздевали до пояса и проверяли наличие фурункулов и т. п. Потом следовал вопрос о наличии жалоб и следовал приказ заступить в наряд.

Дежурным по столовой заступал чаще всего старшина роты, или кто-нибудь из прапорщиков батальона. Помощником сержант, как правило, из старослужащих. Тут же следовало распределение наряда по объектам.

Обеденный зал. Это было самое тяжелое и хлопотное место. Представьте себе огромный зал, где в одну смену питаются человек семьсот. За солдатским столом умещаются десять человек. Т. е. семьдесят столов и сто сорок скамеек. Мало того, что эти столы надо было три раза за сутки накрыть для трёх смен. Т. е. уже не три раза, а девять. Потом убрать, промыть, поднять скамейки, вымыть пол и снова все расставить. И не просто так, а по армейскому порядку — ровно и аккуратно. Пол был кафельный. Помните такой кафель — оранжевые и светло бежевые небольшие плиточки? Ох, и рисовали на них сапоги узоры, а пол должен был всегда блестеть. Да ещё кто-то что-то разлил и растоптал. Вот и мыли его — сначала смывали жир и грязь, потом оттирали узоры и снова мыли уже начисто. А площадь… как хороший стадион. На зал выделялось обычно человек шесть, не больше. Но присесть за сутки не удавалось, в принципе. Место это было, в основном, для молодых. Чтобы дело шло, разбавлялось парой кандедушек, исполняющих роль распорядителей и погоняющих.

Наряд на столы расставлял миски, подносы с кружками, ложки, приборы для специй, которые надо было наполнить перцем солью и горчицей. Всё это должно было расставлено ровно и аккуратно, по ниточке. Выдерживался этот выравнивающий принцип только для первой смены, ибо проверки всегда были перед началом пищи, потом было уже не до этого. На вторую и третью смены было только одно требование — успеть посуду перемыть и расставить. Бачки с едой, закуски, хлеб и т. п. получали на роты заготовщики и они же сами расставляли это на столы.

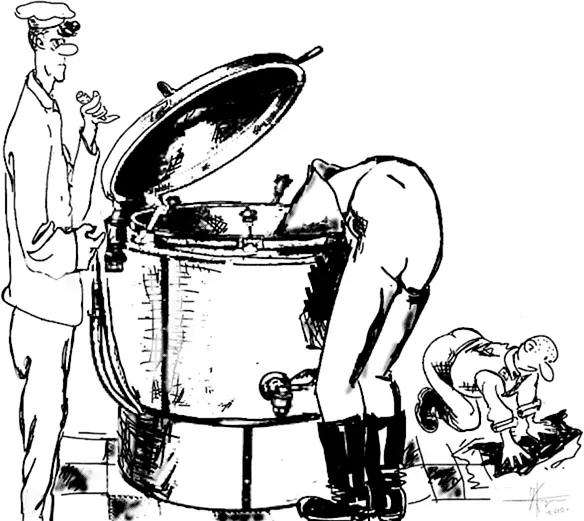

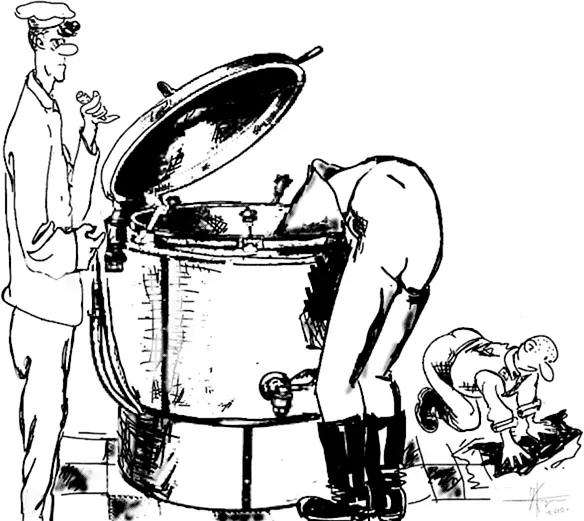

Варочный цех. Это помощники поваров. Подать, принести, помыть инвентарь и котлы. Если повара не зверствовали, не гоняли зря, то жить было вполне терпимо. А потом и мослы перепадали и ещё что-нибудь. Как правило, в варочный цех назначались старослужащие, если таковые вообще попадали в кухонный наряд. Если так случалось, то всем остальным было веселее, потому что ни один дедушка не станет мыть котлы и полы. Значит что? Приходилось помогать сослуживцам. А как же? Взаимовыручка….

Овощной цех или заготовительный. Основной работой была чистка картошки и прочих овощей на весь день. Тут особо рассказывать нечего. И рассказывали уже не раз, и в кино, понимаешь, изображали. Так что никаких новостей. А так как свято соблюдался принцип — если картошка и прочие овощи не были готовы, наряд отдыхать не уходил. Поэтому, если картошки было много по разнарядке в соответствии с меню, то были дни, когда весь наряд к середине ночи собирался в овощном и все вместе чистили всю эту гору. Картофелечистка то была, но работала редко. Поэтому с утра оставался в овощном один человек, который присоединялся к варочному цеху, а остальные уходили на усиление в зал или на… дискотеку.

Дискотека. Самое весёлое и "смешное" место. Посуда вся была алюминиевая. Одно время завели, было пластиковую, кажется, называясь меланитовая, но она быстро вышла из строя. Так вот. Миски должны были после первой смены помыться и расставиться для второй. Происходило это так. Помещение дискотеки или посудомойки, как угодно, представляло собой пространство, затянутое горячим туманом, если горячая вода была, как явление. Были там несколько огромных ванн из оцинковки. Посуда, поступающая из зала, сортировалась.

Чайники просто споласкивались и выставлялись на раздачу. Объедки из мисок и недоеденное из бачков вываливалось всё вперемешку в большие кастрюли, которые по мере наполнения выносились и вываливались в бочку на колёсах, которая стояла во дворе, а потом вывозилась на свинарник. Дальше миски летели в одну ванну, кружи в третью, бачки в четвёртую, ложки сбрасывались в решетчатые поддоны. По мере наполнения ванн заливалось всё это кипятком из шланга и перемешивалось огромными деревянными вёслами. Это был первый этап. После него выдёргивалась затычка из сливного отверстия и грязная жирная вода из ванн сливалась прямо на пол, а с пола уже через сливные отверстия уходила в канализацию. И хотя на полу и были расставлены деревянные решётки, но в момент сброса воды из ванн, уровень её поднимался сантиметров на десять.

Читать дальше