Впоследствии слово «евреи» практически исчезло из лексикона нормативных актов о советских военнопленных [31] Последний раз оно легло на бумагу, подписанную Кейтелем 12 сентября 1941 г. (Jacobsen 1967:207).

.

В соответствии с приказами, политруков и евреев уничтожали непосредственно на поле боя, причем независимо от военного звания: никакой регистрации при этом, естественно, не было. Но нередко смерть откладывалась и ожидала их несколько позже — после соблюдения ряда процедур, как то систематическая проверка (Überprüfung) и даже дополнительное установление факта еврейства. В таких случаях отобранных евреев, как правило, изолировали в специально отгороженных отсеках лагерей, бараках или палатках.

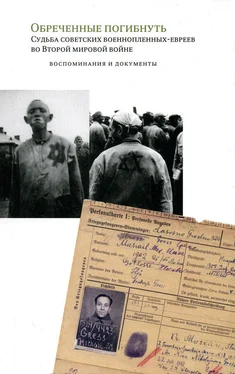

Сведениями о какой бы то ни было именной регистрации военнопленных-евреев, дожидавшихся своей участи в дулагах, мы не располагаем, но в шталагах такая регистрация производилась (не говоря уже о случаях «разоблаченных» евреев). Судьба «отобранных» тем самым была уже предрешена — смерти они были обречены. Расстрелять их могли — в зависимости от обстоятельств — и через день-два, и через несколько месяцев. В случае такой отсрочки военнопленных-евреев, как правило, помечали: на гимнастерку или на шинель нашивались желтые шестиконечные звезды. Нередко их маркировали и по-другому, например, «звездами Давида», намалеванными масляной краской на гимнастерках, или белыми четырехугольными лоскутами [32] Такие лоскуты практиковались в Кальварии (Шейнман 1993:468).

. Сама казнь происходила в таком случае несколько позже — в сборных или даже в стационарных лагерях (а если на территории Германии — то в концлагерях).

Теме обхождения с военнопленными-евреями было посвящено даже специальное заседание в июле [33] Согласно показаниям Эрвина Лахузена, данным им в 1947 г., это совещание состоялось в конце лета (Hilberg 1999:354–356, со ссылкой на документ NO-2894).

у начальника Управления ОКВ по делам военнопленных генералом Г. Рейнекке с участием начальника IV Управления РСХА (гестапо) обергруппенфюрера Мюллера, начальника управления лагерей для военнопленных ОКВ полковника Ганса-Иоахима Брейера (Вгеуег) и представителя абвера полковника Эриха Лахузена (Lahousen). От имени своего ведомства и своего шефа, адмирала Вильгельма Франца Канариса, Лахузен выразил несогласие с деморализующей практикой расстрела военнопленных на глазах у немецких войск; к тому же это было чревато лишними потерями немецких солдат, ибо отбивало у красноармейцев охоту сдаваться в плен; да и вербовка агентов в среде военнопленных была этим сильно затруднена. Рейнеке и Мюллер резко возражали Лахузену, но прилюдные казни распорядились прекратить [34] Было, в частности, постановлено производить казни на расстоянии не менее 500 м от лагерей. См. допрос свидетеля Э. Лахузена 30 ноября 1945 г. на Нюрнбергском процессе: Нюрнбергский процесс 1990: 170–180.

. Но, разумеется, не сами казни!

Несколько других попыток высокопоставленных военных отменить приказ о комиссарах в 1941 г. также не возымели эффекта (см., например: Antrag des ОКН an das OKW v. 23.09.1941 auf Überprüfung der Notwendigkeit des Komissarbefehls, mit Ablehnung; факсимиле: Streim 1982: 226–228, Dok. II.2). Фактически он был все же отменен, но только в мае или июне 1942 г. и только частично: разоблаченная принадлежность к политкадрам Красной Армии как таковая более не каралась смертью, а вот разоблаченное еврейство, как и прежде, — каралось [35] В соответствующем циркуляре от 2 июня 1942 г. начальник РСХА и СД приказывал в дальнейшем проводить селекцию на территории Генерал-Губернаторства, отказавшись при этом от практики селекции политкомиссаров и политруков: «В остальном все остается по-старому (евреи, преступники и т. д.)» (Jacobsen 1967:229. Dok. 40). Интересно, что вскоре в СССР был ликвидирован и сам институт военных комиссаров — 9 октября 1942 г. их упразднили в Красной Армии, а 13 октября 1942 г. — на Военно-морском флоте (см.: Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 38).

.

Тем самым была еще раз подчеркнута доминанта неприемлемости расового врага даже над таким фундаментальным признаком, как неприемлемость врага политического.

В боевой обстановке и непосредственно в момент пленения решения о расстреле на месте могли приниматься на самом низком уровне — для этого было достаточно офицерского приказа, причем без какого бы то ни было утруждения военно-судебных структур вермахта [36] Процесс подготовки и осуществления такой «военно-судебной» реформы подробно раскрыт в исследованиях А. Штрайма и Р. Отто (Streim 1981; Otto 1998).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу