— Позвольте, — сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! Позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо… я с вами буду играть, я принимаю вызов, — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? Кто? — У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыханье, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая…..она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть — пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал, но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита, она с грустным взором оборачивала к нему эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоею, во что бы то ни стало! я тебя люблю»… и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. — И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

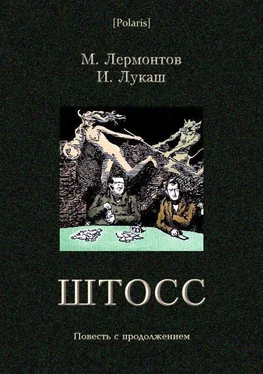

И. Лукаш

ШТОСС

Романтическая повесть

I

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями.

В такое утро через Кокушкин мост шел человек средних лет, одетый со вкусом.

Это был Лугин, уже два месяца как вернувшийся в Петербург из Италии, где он лечился от ипохондрии и где пристрастился я к живописи.

Лугин имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы. Лермонтов впервые и застал его на музыкальном вечере у одного графа, после того как Лугин уже две недели проскучал в сыром Петербурге, жалуясь на сплин. Все люди казались ему желтыми, почти как в галерее испанской школы. Наконец, на вечере у графа он удивил внезапным признанием одну свою приятельницу, которая была там в черном платье с бриллиантовым вензелем на голубом банте, по случаю придворного траура.

Читать дальше