С 1921 года В. С. Зданевич (Мрозовский) работал в Батуме корреспондентом, писал театральные рецензии, в 1922 году – репортер «Трудового Вотума». В начале двадцатых годов он знакомится с моей будущей мамой; подъем и обновление в папиной жизни длился около десяти лет.

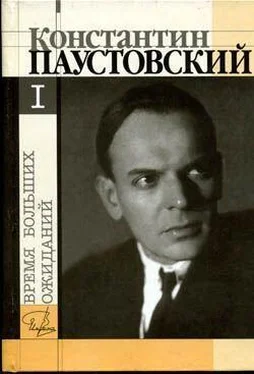

В 1923 году отца, как сотрудника ЗакРОСТА, командируют в Москву для поступления в Государственный институт журналистики. Примерно в одно и то же время вся «батумская» компания опять оказалась в сборе: Фраерманы, Паустовские, Мрозовские, поэт Чачиков…

В недрах студенческой молодежи этого института зарождается коллектив, сначала безымянный, состоящий всего из трех человек, получивший название «Синяя блуза». Название придумал папа, душой творческого коллектива театрализованной живой газеты был Борис Южанин, возглавивший впоследствии одноименный театр.

„Для моего отца наступила вторая молодость, когда еще не успела отойти первая. «Синяя блуза» как массовый коллектив начала множиться и почковаться, подобные коллективы появлялись не только в нашей стране, но и за границей. Ему было 28лет…«Синяя блуза» справляла свои годовщины. Первая совпала с моим рождением. Отец, как дань времени, дал мне новое имя. С тех пор повелось – в день рождения дочери собирались друзья: Паустовские, Фраерманы, Борис Южанин, Чачиков, Зданевичи – родственники Владимира Семеновича. Отец устраивал шарады, розыгрыши, театральные действа, кукольный театр за полосатой коричнево-желтой занавеской. Он был, конечно, большой фантазер и выдумщик и всегда носил в душе театр.

В 1926 году отец становится редактором редакции общественной информации ТАСС. В начале 30-х годов «…блуза» подошла к своему естественному концу, с развитием игрового профессионального театра она изжила себя.

В 1929 году папа заболел редкой тогда болезнью, рассеянным склерозом. Через пять лет у него отнялись ноги, он пролежал в постели два года, но не сдавался – писал статьи, рассказы, задумал книгу…Друзъя помогали как и чем могли. Паустовский помогал деньгами и присылал врачей. Как будто ожил, а затем в эвакуации все болезни опять вернулись к нему, и в январе 1942 года он был похоронен на высоком берегу реки Белой, в селе под Уфой…»

Вот и определилось имя еще одного безымянного персонажа повести. Помните: «Мрозовский жил с матерью». Маму, оказывается, звали Нина Андреевна, и фамилия ее была Зданевич. И когда в повести мы читаем, что «Мрозовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату», то это означает, что Нина Андреевна назвала чете Паустовских для местожительства тифлисский дом своего родного брата Михаила Андреевича Зданевича в Кирпичном переулке.

До начала знакомства с «кавказскими» дневниками отца я полагал, как, впрочем, была убеждена и Аэлла Владимировна, что знакомство наших отцов произвошло в Батуми, как это и описано в «Броске на юг». Но потом оказалось, что в наши головушки надо внести кое-какие коррективы, а именно: из «сухумских» записей Константина Паустовского следует, что свой благотворный для здоровья и рискованный для жизни поход на озеро Амтхел-Азанда он совершил вместе с… Владимиром Семеновичем.

С семьей В. С. Мрозовского, в том числе с его женой Софьей Владимировной, у четы Паустовских установились и долгие годы поддерживались теплые, дружеские отношения, работали вместе в Москве – в РОСТА.

Я поражаюсь чистоте и, если можно так сказать, беспомарочности рукописей отца. И не важно каких – опубликованных или до сих пор все еще ждущих своей очереди.

Одна из таких вещей, сохранившихся в его архиве, – блокнот с очерком, написанным в Тифлисе в 1923 году.

С БЕРЕГОВ КУРЫ (Фрагменты)

Тифлис

Над мутной, зеленой Курой, в ярком солнце, Тифлис густо пенится желтыми плоскими крышами и серыми шатрами армянских церквей.

И на всем – серовато-желтый цвет окрестных гор, цвет верблюжьего меха, цвет, напоминающий пустыни Азии, монотонность ее горячих степей.

А в темных щелях армянского базара, откуда несет запахом шашлыка и стучат до вечера молоточки чеканщиков, бродят облезлые подслеповатые верблюды и ходят толпами, перебирая точеными ножками, здешние добродушные, многотерпеливые ишачки.

Базар – как персидский ковер – смесь оливковых и темных персов, диких горцев в черных башлыках, кирпично-бронзовых текинцев, краснорожих весельчаков «кинто», вечно вздыхающих и жарящих каштаны айсоров, красноармейцев в суровых шлемах и темно-зеленых шинелях, словно высеченных из дикого камня, и забредших сюда «фешенебельных» иностранцев в лакированных туфлях и серых макинтошах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу