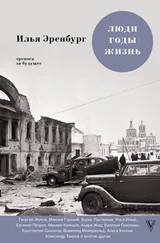

И. Эренбург - Люди, годы, жизнь, книга V

Здесь есть возможность читать онлайн «И. Эренбург - Люди, годы, жизнь, книга V» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Люди, годы, жизнь, книга V

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Люди, годы, жизнь, книга V: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Люди, годы, жизнь, книга V»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Люди, годы, жизнь, книга V — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Люди, годы, жизнь, книга V», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничаний. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек - не роман, а жизнь… Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа…»

В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент - труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

2

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из флангов, моют, скребут… Начались занятия в школах… Во всех переулках баррикады… Очередь у кассы цирка…» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Xацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся…

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне поправилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937-1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в одни присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были

и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми мелкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вкоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его вебе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Люди, годы, жизнь, книга V»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Люди, годы, жизнь, книга V» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Люди, годы, жизнь, книга V» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.