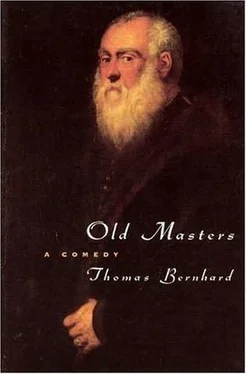

Седобородому старику, уставился на картину, а поскольку он стоял ко мне спиной, то я не мог, естественно, видеть его лица, тем не менее я чувствовал, сказал мне Регер, что англичанин уставился на картину и глядит на нее весьма растерянно. Через некоторое время англичанин обернулся, сказал Регер, и когда он обернулся, я увидел, что лицо у него белее мела. Такого белого лица я, пожалуй, в жизни не видел, сказал Регер, тем более у англичан. Прежде чем англичанин из Уэльса поднялся с места и уставился на

Седобородого старика, у него было типично английское лицо, обветренное и красное, а теперь оно стало белее мела. Говорить о растерянности даже не вполне верно, сказал Регер, тут уместны выражения посильнее. Иррзиглер все это время наблюдал за нами, сказал Регер, он молча стоял в углу прохода к залу с картинами Веронезе. Англичанин из Уэльса вновь вернулся на скамью, на которой я оставался сидеть, и пробормотал, что это действительно

та же самая картина, абсолютно та же самая, что висит над кроватью в спальне его дома, поэтому совершенно непонятно, каким образом одновременно она может висеть здесь, в зале Бордоне венского Художественно-исторического музея. Он, дескать, остановился в отеле

Империал, который порекомендовал ему племянник сказал, по словам Регера, англичанин из Уэльса. Он, мол, ненавидит роскошь, тем не менее иногда непрочь насладиться ею. Он вообще всегда останавливается только в самых лучших отелях, сказал, по словам Регера, англичанин из Уэльса, поэтому в Вене он и выбрал именно

Империал, как предпочел бы

Риц в Мадриде или

Тимео в Таормине. Впрочем, я не большой охотник до путешествий, сказал англичанин, и отправляюсь в поездки далеко не каждый год, но уж если еду, то обычно не для развлечений, а по делам. Одна из двух картин Тинторетто несомненно подделка, заключил, по словам Регера, англичанин из Уэльса, следовательно, подделкой является либо та картина, что находится здесь, в Художественно-историческом музее, либо та, что висит над кроватью в спальне моего дома.

Одно из этих двух полотен неизбежно подделано, сказал англичанин и на мгновение как бы впечатал свое мощное тело в спинку скамьи, однако тут же выпрямился и произнес: стало быть, мой племянник все-таки прав? Ведь я проклял племянника, ибо был уверен, что он несет вздор; он любит время от времени ошарашивать меня подобными сюрпризами; вообще-то я люблю его, хотя человек он никчемный и частенько действует мне на нервы. Тем не менее он мой любимый племянник. Он самый ужасный из моих племянников, однако я продолжаю любить его больше других. Он оказался очень наблюдателен, сказал англичанин, здешнее полотно Тинторетто действительно абсолютно идентично моему.

Итак, существуют два идентичных полотна Тинторетто, сказал англичанин; он вновь откинулся на спинку скамьи, но тотчас выпрямился. Одно из двух полотен является подделкой, поэтому естественно задаться вопросом, служит ли подделкой мой Тинторетто или же тот, что висит здесь, в Художественно-историческом музее, сказал, по словам Регера, англичанин из Уэльса. Вполне допустимо, что подделку приобрел Художественно-исторический музей, тогда я обладаю подлинником; это даже весьма вероятно, особенно если знать историю моей двоюродной тетушки из Глазго. Вскоре после того, как Тинторетто написал своего

Седобородого старика, эта картина была продана в Англию, сначала ее приобрела семья герцога Кентского, а позднее

Седобородый старик достался моей двоюродной тетушке из Глазго. Между прочим, нынешний герцог Кентский женат на австрийке, вам это наверняка известно, неожиданно добавил, по словам Регера, англичанин, после чего твердо заключил, что считает подделкой именно здешнее полотно Тинторетто.

Превосходной подделкой, сказал он. Впрочем, вскоре я выясню достоверно и окончательно, какой из двух

Седобородых стариков Тинторетто является подлинником, а какой — подделкой, твердо заявил англичанин, но потом заметил, что нельзя исключать возможность существования двух оригиналов, каждый из которых принадлежит кисти Тинторетто. Лишь такой великий мастер, как Тинторетто, сказал, по словам Регера, англичанин из Уэльса,

способен создать две картины, которые не просто выглядели бы похожими друг на друга, но были бы абсолютно одинаковыми. В любом случае — это

сенсация, заключил, по словам Регера, англичанин и покинул зал Бордоне. Перед уходом он попрощался со мной, коротко молвив

гуд бай!, таким же отрывистым

гуд бай! онпопрощался и с Иррзиглером, который был свидетелем всей этой сцены. Чем кончилось дело, мне неизвестно, сказал Регер, я этим не интересовался. Вот каким был тот англичанин, который занял однажды мою скамью в зале Бордоне. Регер уже более тридцати лет считает, что может по-настоящему размышлять только в зале Бордоне и только на тамошней скамейке. В

Амбассадоре мне приходят порой на ум неплохие соображения, не раз говорил он, но наилучшие мысли меня озаряют только на скамье в Художественно-историческом музее; в

Амбассадоре мне труднее даются так называемые философские размышления, а на скамье в зале Бордоне это получается как бы само собой. В

Амбассадоре я думаю так, как думает всякий другой человек, думаю о вещах прозаических, будничных, насущных, а на скамье в зале Бордоне мысли мои высоки и необычны. Например, в

Амбассадоре невозможно объяснить содержание

Сонаты бури, а на скамье в зале Бордоне — возможно, там не растолкуешь всех глубин, чудес и причуд

Искусства фуги, там подобный разговор был бы попросту неуместен, а здесь, на скамье в зале Бордоне, сказал Регер, он способен уловить, развить и довести до логического конца любую, даже самую сложную философему. Зато у

Амбассадора есть, разумеется, свои преимущества, которыми не может похвастать Художественно-исторический музей, не говоря уж о том, что с тех пор, как в

Амбассадоре заново отделали туалет, они всякий раз приводит меня в восторг, сказал Регер; видите ли, в Вене, где туалеты ужасней, чем в любом другом крупном городе Европы, редко найдешь туалет, чтобы тебя не вывернуло наизнанку или чтобы не приходилось зажимать себе рот и нос, пока там находишься; все венские туалеты — сплошной скандал, даже на Балканах не бывает таких грязных туалетов, сказал Регер. Культура туалетов в Вене не развита, сказал Регер, здешние туалеты — сплошное безобразие, даже в лучших венских отелях туалеты безобразны; таких жутких туалетов нет больше нигде, и если вам потребуется справить малую нужду, готовьтесь к неприятному сюрпризу. Вена известна своей оперой, однако на самом деле ей надлежало бы иметь дурную славу из-за жутких туалетов. У венцев, да и вообще у австрийцев, не развита культура туалетов, нигде на свете вы не увидите таких грязных и вонючих уборных. Поход в венский туалет — истинная катастрофа; не обладая верткостью акробата, там обязательно запачкаешься, а смрад там такой, что он въедается в одежду на несколько недель. И вообще, сказал Регер, венцы крайне нечистоплотны, вряд ли существует европейская столица, которая была бы грязнее Вены; самые грязные квартиры в Европе — это венские квартиры, которые даже грязнее венских туалетов. Венцы постоянно твердят о том, как грязно на Балканах, вы всюду слышите подобные утверждения, но Вена в сотню раз грязнее любого уголка на Балканах, сказал Регер. Наведайтесь домой к венцу, у вас ум помутится от грязи. Бывают, конечно, исключения, однако общее правило таково, что венские квартиры самые грязные в мире. Воображаю, о чем думают иностранцы, когда им доводится зайти в венский туалет, ведь эти люди привыкли к чистоте, а у нас им приходится пользоваться самыми грязными туалетами в Европе. Они заходят справить малую нужду и возвращаются, ужаснувшись невероятно грязным писсуарам. Все общественные туалеты воняют, будь то уборная на вокзале или в метро, это самые вонючие туалеты в Европе. Но грязнее всего туалеты в венских кафе, где прямо-таки тошно становится, сказал Регер. Кажется, будто там не убирают годами. Хозяин кафе не даст ветерку подуть на свои пирожные, что идет им, признаться, весьма на пользу, однако ни одного хозяина не заботит чистота уборной. Беда, если в знаменитом венском кафе прежде, чем отведать знаменитые венские пирожные, вам понадобится пойти в туалет — там у вас пропадет всяческий аппетит, вы и крошки не съедите от заказанного или уже поданного пирожного. Венские рестораны так же грязны, они опять-таки самые грязные в Европе. Вас ждет здесь заляпанная скатерть, а если вы сделаете официанту замечание и скажете, что не собираетесь есть на заляпанной скатерти, то он с большой неохотой заменит запачканную скатерть на чистую, да еще наградит вас за настойчивость злым, даже яростным взглядом. В ресторанах поменьше на столе вообще не бывает скатерти, но если попросить, чтобы со стола хотя бы вытерли пивные лужи, вас же еще и обхамят, сказал Регер. В любой столице мира, а я объездил их едва ли не все и хотя бы бегло познакомился с ними, вам обязательно постелят на столик свежую скатерть. В Вене же далеко не всегда можно рассчитывать на свежую скатерть или по крайней мере на то, что стол будет протерт. С туалетами дело обстоит точно так же; венские туалеты самые отвратительные не только в Европе, но и во всем мире. Что толку даже от самого превосходного обеда, если еще до еды у вас пропадает аппетит от посещения туалета; что проку от самой лучшей кухни, если после еды вас выворачивает наизнанку в туалете, сказал он. У венцев и вообще у австрийцев напрочь отсутствует культура туалетов, австрийская уборная — это почти всегда катастрофа, сказал Регер. Как бы ни славилась Вена своим и впрямь замечательным кулинарным искусством, особенно сладкими блюдами, эту добрую славу затмевает дурная молва о наших туалетах. В

Амбассадоре до недавнего времени был невообразимо скверный туалет. Но все-таки директор уразумел проблему, и там построили очень удачный туалет,

совершенный не только в архитектурном, но и в санитарно-техническом отношении, продуманный до малейшей детали. Венцы поистине самые нечистоплотные люди в Европе, научно установлено, что венец пользуется мылом лишь раз в неделю, научно установлено также, что венец меняет нательное белье не чаще раза в неделю, а сорочки только дважды в месяц; большинство венцев меняет постельное белье только раз в месяц, сказал Регер. Носки и чулки меняются в среднем каждые двенадцать дней, сказал Регер. В этом смысле у мыльных и бельевых фабрикантов дела в Вене и в Австрии идут из рук вон плохо, хуже чем где-либо в Европе. Зато венцы потребляют огромное количество одеколона и духов самых дешевых сортов, сказал Регер, поэтому от них уже издалека разит фиалками, гвоздикой или ландышем. Логично предположить, что телесной нечистоплотности венцев соответствует нравственная нечистоплотность, сказал Регер, то есть, вероятно, нравственно они так же грязны, как телесно; я говорю

вероятно , уточнил он, ибо не могу с полной уверенностью утверждать, что это действительно так. Однако все говорит за то, что нравственно венцы, пожалуй, еще нечистоплотнее, чем телесно. Впрочем, у меня нет большой охоты гадать на сей счет, это дело социологов, пускай они и пишут свои исследования, сказал Регер. Вероятно, в этих исследованиях венцы будут описаны как самые нечистоплотные европейцы, сказал Регер. Поскольку с годами моложе не становишься и организм стареет, в последнее время мне все чаще приходится навещать туалет Художественно-исторического музея, сказал Регер, но порядки там остаются прежними, поэтому каждый такой визит неприятен и сильно действует мне на нервы, ибо уборная в музее ниже всякой критики. Однажды я позволил себе пошутить, то есть упомянуть в моей заметке для

Таймс о том, что туалет Музыкального общества, нашего главного храма музыки, невыносимо плох и что по этой причине мне каждый раз приходится делать над собой усилие, чтобы пойти на концерт в Музыкальное общество; я заранее, еще дома начинаю раздумывать, идти ли мне вообще в Музыкальное общество, ибо я уже немолод и почки у меня старые, следовательно, не менее двух раз за вечер мне понадобится навестить туалет. Но я хожу в Музыкальное общество ради Моцарта и Бетховена, ради Берга и Шёнберга, ради Бартока и Веберна, поэтому я заставляю себя преодолевать свой страх перед тамошним туалетом. Какой же великолепной должна быть музыка на концертах Музыкального общества, чтобы я ходил туда, несмотря на то что не меньше двух раз за вечер я вынужден бывать в тамошнем туалете, сказал Регер. Искусство требует жертв, твержу я себе всякий раз, когда мне нужно в туалет, и иду туда, сказал Регер. С закрытыми глазами и по возможности с одновременно зажатым носом я справляю малую нужду, и все это тоже особое искусство, которым я овладел в совершенстве. Венские туалеты не только самые грязные во всем мире, за исключением, возможно, лишь развивающихся стран, здесь еще обычно все оказывается сломанным, вода либо не течет из крана, либо не уходит в сток, месяцами не работает ни кран, ни сток, и никому нет до этого дела, сказал Регер. Вероятно, безобразное состояние венских туалетов удастся поправить лишь тогда, когда правительство или муниципальные власти издадут строжайший

закон или указ об общественных уборных с целью обязать всех владельцев отелей, ресторанов и кафе привести туалеты в надлежащий порядок. Ведь если владельцы отелей, ресторанов и кафе ничего не предпримут, а правительство и муниципальные власти не заставят их действовать, то это свинство будет длиться вечно. Вена — город музыки, написал я однажды в моей заметке для

Таймс, но одновременно это средоточие отвратительнейших уборных. Таким образом, в Лондоне о нашем позоре известно, зато не известно в Вене, ибо венцы не читают

Таймс, они довольствуются примитивными, бульварными газетенками, которые издаются будто только для еще большего обалванивания жителей, впрочем, подобные газеты вполне соответствуют духовному и нравственному состоянию венской публики, сказал Регер. Тем временем русская группа ушла, но скамья в зале Бордоне по-прежнему пустовала. Я успел заметить, что на голове у Регера, вставшего и вышедшего из зала после того, как Иррзиглер что-то шепнул ему на ухо, все еще оставалась чернаяшляпа, Регер до сих пор так и не снял ее. До половины двенадцатого было всего две минуты. Русская группа переместилась в зал Веронезе, теперь переводчица-украинка вещала экскурсантам о Веронезе, впрочем, почти то же самое говорилось прежде о Бордоне и Тинторетто, это были те же глупости, те же интонации, тот же противный голос; дело не только в том, что голоса русских женщин обычно действуют мне на нервы, а в особой пронзительности некоторых из них, от которой у меня начинается в ушах нестерпимая боль. Мой тонкий слух не выносит высоких и пронзительных женских голосов. Не знаю, почему Иррзиглер так долго не появлялся снова, ведь инструкция обязывает его через короткие промежутки времени контролировать зал Бордоне; странно, что он вышел из зала Бордоне вместе с Регером и до сих пор не вернулся. Моя встреча с Регером была назначена здесь, в зале Бордоне, ровно на половину двенадцатого, а Регер — самый пунктуальный и верный своему слову человек из всех, кого я знаю, поэтому я не сомневался, что Регер вернется в зал Бордоне точно к половине двенадцатого; едва я успел это подумать, как Регер появился в зале Бордоне, однако прежде, чем сесть на скамью, он оглянулся по сторонам; предвидя это, я при его появлении в зале Бордоне тут же шагнул назад, в зал Себастьяно, и притаился в углу, куда прежде меня затолкала русская группа и откуда я мог продолжить наблюдение за вернувшимся Регером, за недоверчивым Регером, подумал я, который всюду озирается по сторонам, чтобы убедиться в собственной безопасности, ведь он всю жизнь страдал чем-то вроде мании преследования, что служило ему скорее добрую службу, чем доставляло неприятности ему или окружающим. Теперь Регер вновь сидел на скамье в зале Бордоне, разглядывая

Седобородого старика Тинторетто. Ровно в половине двенадцатого он бросил быстрый взгляд на вынутые из пиджака карманные часы, и в тот же момент я, шагнув из зала Себастьяно в зал Бордоне, предстал перед Регером.

До чего ужасны эти русские группы, сказал Регер,

просто кошмар. Ненавижу русские группы, повторил он. Регер прямо-таки заставил меня сесть на скамью:

не стесняйтесь, присаживайтесь рядом, сказал он.

Ваша пунктуальность меня очень радует, сказал он.

Большинство людей вечно опаздывает, это ужасно. Но вы неизменно точны, это одно из главных ваших достоинств. Ах, вздохнул он, нынешняя ночь была ужасной, я выпил таблеток вдвое больше обычного, тем не менее спал очень плохо. Мне все время снилась жена, никак не могу отвязаться от этих кошмаров. А еще я думал о

вас, о том, какой путь проделали вы за последние годы в своем развитии. Вы удивительно многого достигли. Вы избрали себе весьма оригинальный образ жизни и почти ни от кого не зависите, хотя на свете нет независимых людей, тем более абсолютно независимых, сказал он. Не будь у меня

Амбассадора, даже не знаю, что бы я стал делать вторую половину дня, это превращалось бы каждый раз для меня в неразрешимую проблему. В последнее время там бывает много арабов, скоро

Амбассадор сделается

арабским отелем, а ведь раньше он считался

еврейским отелем, ибо там останавливались

евреи и венгры, прежде всего

венгерские евреи, в том-то и состояла для меня долгие годы прелесть этого отеля, сказал Регер, мне даже не мешали персидские торговцы коврами, которые приезжают в

Амбассадор, чтобы продавать свой товар. Не кажется ли вам, что сидеть в ресторане отеля

Амбассадор делается все более опасным, ибо в любой момент там может взорваться бомба, поскольку отель полон израильских евреев и египетских арабов. Боже мой, сказал он, я готов взлететь на воздух, лишь бы смерть была мгновенной. Я люблю бывать с утра в Художественно-историческом музее, вторую половину дня посидеть в

Амбассадоре, а отобедать в

Астории или

Бристоле. Конечно, с одних лишь гонораров от газеты

Таймс такой жизни себе не позволишь, слукавил он, этих гонораров мне хватает разве что на карманные расходы. К тому же конъюнктура на рынке акций сейчас неблагоприятна, рынок акций близок к катастрофе. Жизнь в Австрии дорожает день ото дня. Впрочем, я подсчитал, что если не разразится так называемая

третья мировая война, то моего состояния мне хватит, чтобы спокойно прожить еще два десятка лет. Это, конечно, успокаивает, хотя мое состояние каждодневно уменьшается. Вы — типичный

приватный ученый, дорогой Атцбахер, сказал он мне, вы служите для меня воплощением

частного мыслителя и вообще

частного человека, что совершенно несовременно, сказал Регер. Я подумал об этом сегодня, пока с трудом подымался по этой ужасной лестнице сюда, в зал Бордоне, да, я подумал, что вы —

типичный частный человек в собственном смысле этого понятия, вероятно, единственный из тех, кого я знаю, а я знаю многих, и все они люди частные, но вы —

типичный и истинный частный человек. Ведь надо обладать невероятно сильным характером, чтобы десятилетиями работать над одной и той же книгой и ничего не публиковать. Я бы так не смог. Мне необходимо хотя бы раз в месяц видеть собственную работу опубликованной, сказал он, эта привычка стала жизненно важной потребностью, поэтому я благодарен

Таймс, ибо газета не только регулярно удовлетворяет мою потребность, но еще и платит мне за это удовольствие. Ведь писать для меня — истинное удовольствие, сказал он; мои короткие заметки, иногда всего две странички, но зато в

Таймс они занимают три с половиной колонки. Неужели вы никогда не думали о том, чтобы издать хотя бы фрагмент из вашего труда? — спросил он, хотя бы какой-либо кусочек, ведь, судя по тому, как вы рассказываете о своей работе, она очень интересна, с другой стороны, представляю себе, какое это

наслаждение —

ничего не публиковать, абсолютно ничего, сказал Регер. Но когда-нибудь вам захочется узнать, какую реакцию вызовет ваша работа, сказал он, и тогда вам придется опубликовать свою работу хотя бы частично. С одной стороны, это великолепно — не публиковать при жизни работу, которой посвящена вся жизнь, но, с другой стороны, ведь не менее великолепна и публикация. Я же прирожденный публикатор, вы — прирожденный антипубликатор. Возможно, судьба вашей работы и ваша личная судьба, то есть ваша общая судьба, в том и состоит, чтобы остаться неопубликованной, ибо вы, наверняка, страдаете от того, что работаете над своим трудом, однако не можете его опубликовать; думаю, это правда, вы просто не сознаетесь, даже самому себе, в страдании от вынужденной непубликации. Я не знаю писателя, или, скажем иначе, пишущего человека, который смог бы долгое время вытерпеть свою неизвестность, ведь каждый автор хочет донести до других свою книгу; во всяком случае, я всегда жажду публикаций, хотя и говорю, будто не особенно заинтересован в них и меня совершенно не волнует мнение читателей, однако при этом я, конечно же, лгу, ибо на самом деле страстно желаю публикаций, мечтаю о них, сказал Регер. Мне страшно хочется знать мнение других о том, что я пишу, сказал он, меня интересует любой и всякий отклик, хотя я неизменно утверждаю, будто мне абсолютно безразличны пересуды на мой счет, я обычно говорю, что меня это не интересует и что мне на все наплевать, однако на самом деле я жажду узнать мнение других людей, прямо-таки сгораю от нетерпения, сказал он. Я лгу, утверждая, будто меня не интересует суд общественности, суд моих читателей, я лгу, говоря, будто мне безразлично, что думают люди о моих заметках, лгу, будто не читаю, что пишут обо мне критики. Я лгу, причем лгу самым бессовестным образом, сказал он, ибо на самом деле сгораю от любопытства, я непрерывно желаю знать мнение публики о моих заметках, будь оно положительным или отрицательным, меня это мнение сильно волнует, вот где настоящая правда. Разумеется, я учитываю лишь суждения редакторов

Таймс (надо заметить, что их оценки бывают очень строгими), но ведь и вам, так сказать писателю-эссеисту, не мешало бы знать, что говорят люди о ваших философских сочинениях; не понимаю, почему вы не публикуете хотя бы фрагментов, чтобы узнать, что думает о них читающая публика или по крайней мере ее самая компетентная часть; впрочем, осмелюсь утверждать, что компетентной публики не существует, ибо у нее нет и тени компетентности, ее никогда не было и не будет; вот вы пишете и пишете, размышляете и размышляете, а потом снова записываете собственные мысли — неужели вас не удручает, что все они останутся втуне и не найдут никакого отклика? — спросил он. Нет, вы все же многое теряете из-за своего упрямства, даже, возможно, что-то очень существенное. Вы уже долгие годы работаете над своей книгой, уверяя, будто пишете ее

только для себя, но ведь это же

ужасно, ибо никто не пишет больших книг только для себя; когда кто- то уверяет, будто пишет только для себя, он говорит явную неправду, впрочем, вы не хуже меня знаете, что нет людей более лживых, чем писатели; с тех пор, как существует мир, не было и нет людей более тщеславных и лживых, чем писатели, сказал Регер. Если бы вы знали, до чего ужасной была для меня прошлая ночь, я то и дело вставал, меня мучили судороги, у меня сводило пальцы ног, икры, даже грудь, а все из-за обезвоживающих сердечных препаратов, которые я вынужден принимать. Я попал в порочный круг. Ночи для меня превращаются в пытку; едва мне кажется, что я сумею заснуть, как начинаются судороги, тогда нужно встать и походить по комнате. Так я и хожу едва ли не всю ночь, а если мне все-таки удается заснуть, то я вновь просыпаюсь от кошмаров, о которых я вам уже рассказывал. Мне снится жена, и это бывает ужасно. С тех пор, как она умерла, меня каждую ночь неотступно мучают кошмары. Поверьте, я почти всегда думаю, что было бы лучше, если бы я сразу же после смерти жены покончил с собой. Не прощу себе собственной трусости. Мне и самому несносно мое бесконечное, почти маниакальное нытье, но я не могу остановиться, сказал Регер. Хоть бы Музыкальное общество устроило приличный концерт, сказал он, а то ведь программа зимнего сезона отвратительна, сплошное старье, мне давно уже действуют на нервы вечные концерты Моцарта, Брамса и Бетховена, вечные циклы Моцарта, Брамса и Бетховена. Опера погрязла в дилетантстве. Если бы она была по крайней мере интересна, а то она совершенно слаба, постановки дрянные, певцы скверные, оркестр плохой. Вспомните, каким был, например, Филармонический оркестр еще года два-три тому назад, воскликнул он, и посмотрите, каким он стал теперь —

зауряднейший оркестрик. На прошлой неделе я слушал

Зимний путь в исполнении одного басиста из Лейпцига, не стану называть его фамилии, она вам все равно ничего не скажет, тем более что

музыковедение вас абсолютно не интересует, так вот, считайте, что вам повезло, ибо басист был ужасен. А до чего же обрыдла мне

Вещая птица. Ради подобных концертов не стоит и переодеваться в выходной костюм: жаль свежей сорочки.

Не стану же я писать об эдакой ерунде в Таймс, сказал он. Вечно

Малер, Малер, Малер, воскликнул он,

надоело. Впрочем, мода на Малера проходит, сказал он, слава Богу; ведь Малера слишком переоценили, больше чем какого-либо другого композитора в нашем веке. Он был отличным дирижером, но весьма посредственным композитором, как и все хорошие дирижеры, например Хиндемит или Клемперер. Я ужасно страдал все последние годы из-за моды на Малера, это было ужасно. Знаете ли вы, что могила моей жены, куда положат и меня, сказал он, находится в непосредственном соседстве с могилой Малера? Впрочем, на кладбище уже все равно, кто твой сосед, можно лежать рядом хоть с Малером, это уже безразлично.

Песнь о земле в исполнении

Кэтлин Ферриер я, пожалуй, еще принимаю, остальные же сочинения Малера отвергаю, они ничего не стоят и при более пристальном взгляде не выдерживают критики. По сравнению с ним Веберн может показаться гением, не говоря уж о Шёнберге или Берге. Нет. Малер — это конфуз. Он типичный композитор модного модерна; Малер гораздо хуже Брукнера, хотя у последнего немало кича, и этим он схож с Малером. В это время года Вена не может предложить человеку с высокими культурными запросами ничего интересного. Люди приезжие еще могут чем-то удовольствоваться, они пойдут в оперу независимо от того, что там дают, пусть даже какую-нибудь дрянь; они пойдут и на жуткий концерт, отобьют себе все ладоши и уж обязательно побывают в Естественно-историческом и Художественно-историческом музеях. Культурный голод у цивилизованного человечества огромен, но этим обусловлены определенные предрассудки, получившие распространение по всему миру. Вена слывет неким средоточием культурной жизни, сказал Регер, однако культуры в Вене почти уже нет, а со временем ее совсем не останется, тем не менее Вена будет по-прежнему считаться средоточием культурной жизни. Она всегда будет считаться средоточием культурной жизни, и чем меньше будет самой культурной жизни, тем громче будет слава Вены как средоточия культурной жизни. Скоро Вена лишится последних остатков культуры, сказал Регер. Австрийские правительства глупеют, со временем они наверняка добьются того, что страна лишится настоящей культуры, в ней наступит засилье дилетантов, сказал Регер. В Австрии складывается все более враждебное отношение к культуре, атмосфера враждебности сгущается с каждым годом, так что в недалеком будущем Австрия станет средоточием бескультурья. Но я не доживу до этого печального конца. Вы-то, пожалуй, доживете, сказал Регер, вы — да, а я уже нет, я слишком стар, поэтому не доживу до нашего окончательного упадка и бескультурья. Свет культуры угаснет в Австрии, говорю я вам, тупость, которая давно уже правит этой страной, погасит в недалеком будущем свет ее культуры. Тогда здесь воцарится мрак, сказал Регер. Но бесполезно бить тревогу, вас все равно никто не услышит, а если и услышит, то вы прослывете глупцом. Есть ли тогда смысл писать, например, для

Таймс о том, что я думаю об Австрии, и о том, что с нею скоро станет? Смысла нет, ни малейшего. Жаль, что я не доживу до той поры, когда угаснет свет культуры и Австрия погрузится во мрак. Жаль, что я не смогу быть тому свидетелем. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я пригласил вас сюда именно сейчас, в неурочный день? На то есть своя причина, однако я назову ее позднее. Пока я просто не могу сообразить,

как изложить вам эту причину. Я непрерывно думаю об этом, но ничего не могу придумать. Я сижу здесь уже больше часа, ломаю себе голову, однако до сих пор ничего толкового не придумал. Иррзиглер может вам подтвердить, сказал Регер, что я сижу на моей скамье уже больше часа, ломая себе голову,

как объяснить

вам, почему я назначил встречу в Художественно-историческом музее

в неурочный день, то есть сегодня, хотя мы виделись вчера.

Но погодите, сказал Регер,

погодите, дайте мне еще немного времени. Мы готовы порой совершить преступление, однако нам не хватает духу просто рассказать о нем. Дайте мне время успокоиться, сказал он, Иррзиглеру я уже обо всем сообщил, но вам пока ничего сообщить не могу, хотя действительно стыдно так робеть. Кстати, то, что я говорил вам вчера о

Сонате бури, по- моему, небезынтересно, я даже уверен, что мои соображения о сонате довольно проницательны, однако они, вероятно, гораздо интереснее мне самому, нежели вам. Так бывает всегда, когда говоришь о чем-то, что тебя самого увлекает сильнее, чем того, кому мы со всей свойственной нам беззастенчивостью навязываем собственные взгляды. Да, вчера я навязывал вам собственный взгляд на так называемую

Сонату бури. В развитие моих рассуждений об

Искусстве фуги, сказал он, я счел необходимым заняться

Сонатой бури, вчера же мне удалось сделать вас

почти идеальной жертвой моих музыковедческих штудий, впрочем, вы нередко становитесь жертвой моих музыковедческих штудий, ибо вы, как никто другой, кажетесь мне подходящим для данной роли.

Вы пришлись мне кстати, думаю я частенько,

даже не знаю, что бы я делал без вас! — воскликнул он. Вчера я докучал вам

Сонатой бури, Бог весть, какими музыкальными произведениями я дойму вас послезавтра, сказал Регер, ведь меня интересует множество тем, и мне о многом хотелось бы поговорить, но для этого нужен слушатель или, иными словами, нужна жертва для моей потребности выговориться, поделиться моими соображениями, ибо все мои музыковедческие словоизлияния и есть не что иное,

как удовлетворение потребности выговориться. У каждого человека есть глубочайшая потребность выговориться, у меня она приобрела музыковедческий характер. Она преследует меня на протяжении всей моей профессиональной жизни, а моя профессиональная жизнь — это жизнь музыковеда, как ваша — жизнь философа. Конечно,

сегодня может показаться бессмыслицей все, что я говорил о

Сонате буре вчера, и, возможно, вообще все, что мы говорим, становится со временем бессмысленным,

однако каждый раз мы провозглашаем очередную бессмыслицу с чувством убежденности в собственной правоте, сказал Регер. Пускай все, что мы говорим, окажется со временем бессмысленным, однако если мы говорим это убежденно, искренне и истово, то мы не совершаем преступления против совести. Необходимо, чтобы мысль нашла свое выражение, сказал Регер, поэтому мы не можем найти себе покоя до тех пор, пока она не будет высказана; если же промолчать и не высказать свою мысль, то можно просто задохнуться. Человечество давно бы задохнулось, если бы на протяжении своей истории оно не высказывало вслух пришедшие в головы бессмыслицы; каждый отдельно взятый человек способен задохнуться от слишком долгого молчания, но и человечество в целом не может долго молчать, иначе оно задохнется, хотя то, что думает каждый человек по отдельности,— всегда бессмыслица, как и все то, что думает и думало когда-либо человечество в целом. Порою мы становимся мастерами красноречия, потом опять мастерами молчания, и мы доводим это до совершенства; наша жизнь интересна в той мере, в какой мы сумели развить наше искусство красноречия и искусство молчания.

Соната бури не является

произведением великим, сказал Регер, при ближайшем рассмотрении она оказывается чем-то довольно второстепенным, в сущности, эта соната — пошловатая вещица. Ее главное достоинство заключается не столько в ней самой, сколько в том, что ее удобно толковать. Бетховен слишком монотонен, он берет силой, которую я вообще не особенно высоко ценю. Мне всегда нравилось толковать

Сонату бури, ибо она самая роковая вещь у Бетховена, с ее помощью можно объяснить всего Бетховена, всю его суть, его гений и его пошлость, границы его дарования. Впрочем, я вспомнил

Сонату бури только потому, что хотел вчера продолжить свои объяснения об

Искусстве фуги, а для этого оказалось необходимым обратиться к

Сонате бури, сказал Регер. А вообще-то, я не люблю названий вроде

Соната бури, Героическая или

Незаконченная, подобные названия мне противны. Мне глубоко противно, когда кого-то называют

Северным чародеем, сказал Регер. Вы являетесь идеальной жертвой для моих музыковедческих штудий именно потому, что вас совершенно не интересует

музыковедение, сказал Регер.

Вы внимательно слушаете и не возражаете, сказал он, вы позволяете мне спокойно выговориться, а мне это важно независимо от того, насколько умно сказанное мною; вы облегчаете мою жизнь, а она у музыковеда, поверьте, редко бывает счастливой. Размышления меня изнуряют и даже убивают, впрочем, я так давно изнуряю и гублю себя ими, что теперь мне уже ничего не страшно, сказал Регер. Я надеялся на вашу пунктуальность, и вы оправдали мои надежды, сказал он, другого от вас, правда, и ждать не приходилось; вы же знаете, как я ценю пунктуальность, люди обязаны быть пунктуальными, ибо пунктуальность является залогом успеха для любого совместного начинания. Сейчас ровно половина двенадцатого, и вот вы на условленном месте, я только что взглянул на часы, они как раз показали половину двенадцатого, и вот вы предо мною, сказал Регер. Вы

самый нужный для меня человек, сказал он, другого такого у меня нет. Думаю, без вас я вообще не смог бы жить дальше. Вероятно, этого не следовало бы говорить, сказал он, говорить такие вещи бессовестно, совершенно бессовестно, тем не менее я не жалею о том, что сказал вам: да, без вас я действительно не смог бы жить дальше, кроме вас у меня никого нет. А знаете ли вы, что моя жена вас очень любила? Вам она никогда в этом не признавалась, зато признавалась мне, причем не единожды. У вас независимый ум, а это самое ценное. Вы — одиночка и остаетесь одиночкой, постарайтесь же сохранить свою независимость на всю свою жизнь, сказал Регер. Я нашел прибежище в искусстве, чтобы уйти от жизни, сказал он. Я спрятался в искусстве. Улучив подходящий момент, я укрылся в мире искусства, в мире музыки. Для других прибежищем становится так называемое изобразительное искусство или театр, сказал Регер. Все, кто ищет того или иного прибежища, являются, подобно мне,

мироненавистниками; рано или поздно мы уходим от ненавистного нам мира в искусство, которое лежит за пределами этого мира. Я ушел в музыку, это мое тайное пристанище. Слава Богу, у меня имелась такая возможность, но у большинства людей ее попросту нет. Они не могут уйти в философию или литературу, сказал Регер; вы также не являетесь ни философом, ни литератором, это самая интересная, но одновременно и самая фатальная ваша особенность — ведь настоящим литератором вас не назовешь, настоящим философом — тоже, ибо вам не хватает ряда основополагающих для настоящего литератора или философа качеств, зато вас по праву можно было бы назвать философом-литератором; да вашу философию нельзя считать настоящей и вашу литературную работу нельзя считать настоящей литературой, повторил он. Писатель, который ничего не публикует, в сущности, не может считаться писателем. Похоже, вы страдаете

боязнью публичности, сказал Регер,

в вашем нежелании печататься повинна какая-то психологическая травма. Вчера в

Амбассадоре я видел на вас отличную дубленку, вероятно, польскую, сменил он внезапно тему разговора, и я подтвердил, что он прав, на мне действительно была польская дубленка; вы же знаете, сказал я Регеру, мне довелось несколько раз побывать в Польше, это одна из двух моих самых любимых стран, я люблю Польшу и Португалию, но, кажется, Польшу я люблю даже сильнее Португалии; лет семь-восемь назад, когда я в последний раз побывал в Кракове, я купил там свою дубленку, причем специально ездил к русской границе, чтобы купить дубленку симпатичного мне покроя, ибо дубленки такого покроя продаются только на русско-польской границе. До чего же приятно увидеть хорошо одетого человека, сказал Регер, приятно видеть человека, который одет со вкусом и хорошо выглядит, особенно если погода пасмурная, голова тяжела, а настроение прескверное. Порою даже в нашей запущенной Вене можно увидеть людей, которые со вкусом одеты и хорошо выглядят, ведь долгие, годы народ одевался скверно и носил то, что называется массовым пошивом. Сейчас одежда стала колоритней, сказал Регер, но, к сожалению редко встретишь человека

с хорошей фигурой, можно часами бродить по Вене, всюду —

унылые лица и

скверная одежда, создается впечатление будто кругом

одни калеки. Меня долго раздражали безвкусица венцев и монотонность их одежды. Когда-то я считал, что безвкусица и серость характерны только для Германии, однако венцам свойственны те же безвкусица и серость. Правда в самое последнее время картина меняется, теперь люди выглядят лучше, они стараются подчеркнуть свою индивидуальность, сказал Регер, вот и вы производите в вашей дубленке весьма импозантное впечатление. Но до сих пор редок человек, который был бы хорошо одет и

одновременно интеллигентен. Я много лет ходил по запущенной Вене, втянув голову в плечи, ибо не мог видеть на улицах массового уродства, я оказывался среди толпы людей, не имеющих ни малейшего вкуса, это было невыносимо. Я задыхался от близости сотен тысяч людей в одежде массового пошива, сказал он. Речь идет не только о так называемых пролетарских районах, в центре города я точно так же задыхался от людских толп в одежде массового пошива; пожалуй, именно в центре я чувствовал это удушье даже сильнее. Но теперь кое-что начинает меняться, люди стали смелее подчеркивать свою индивидуальность. Молодежь хоть и не освободилась от безвкусицы, зато уже предпочитает яркие цвета; похоже, народ только теперь, спустя сорок лет после войны, начинает излечиваться от психологической травмы, которая заставляла людей на протяжении всех сорока лет выглядеть серыми и неприметными, сказал Регер. Но по-настоящему

хорошо одетого человека в нашей запущенной Вене можно по сей день увидеть только по большим праздникам. Зато при виде такого человека получаешь

истинное удовольствие, сказал Регер, впрочем, и

Сонату бури по-настоящему хорошо играл только один исполнитель, Глен Гулд, которому удавалось сделать эту вещь вполне сносной. У остальных она не получалась. Соната сама по себе довольно

неудачна, сказал Регер, как и многое из того, что сочинил Бетховен. Но даже Моцарту не удалось избежать пошлостей и сервильности, особенно в операх, где музыка становится невыносимо жеманной и кокетливой. Воркующие голубки и перст указующий — это

тоже Моцарт, сказал Регер. В музыке Моцарта полно рюшечек и бантиков, сказал он. Бетховен же становится

уморительно серьезен, когда желает соответствовать своему статусу официозного композитора, что подтверждается прежде всего

Сонатой бури. Но мы зашли бы слишком далеко, если бы все на свете подвергали столь убийственно суровой критике. Сервильность и пошлость — это основополагающие качества так называемого цивилизованного человека, превратившегося в пародию на самого себя за века и тысячелетия своего окультуривания. Люди пошлы, сказал он, тут нет сомнений. Таково же высокое, даже самое высокое искусство. По словам Регера, когда он вернулся в Вену из Лондона где в большей мере чувствовал себя дома, нежели в самой Вене, то он пережил настоящий шок. Тем не менее я ни за что не остался бы в Лондоне, слишком уж у меня здоровье слабое, я всегда находился на грани серьезной болезни, смертельного недуга, сказал Регер. В Лондоне жил настоящей жизнью, которой мне не давала Вена, в Лондоне мое интеллектуальное самочувствие было превосходным, в Вене оно таким никогда не бывало, в Лондоне меня осеняли самые интересные идеи. Лондонский период был замечателен, сказал Регер. Лондон одарял меня разнообразными возможностями, каких никогда не дарила Вена. После смерти моих родителей мне захотелось вернуться в Вену, этот серый, раздавленный войной, бездуховный город, где первые послевоенные годы меня томил страх, сказал Регер. Я уже не знал, как жить дальше, и тут-то как раз познакомился с моей будущей женой. Она буквально спасла меня, хотя прежде я всегда опасался женщин и даже

ненавидел их, как говорится, телом и душой, тем не менее именно жена спасла меня. А знаете, где я познакомился с моей женой? — спросил Регер. Разве я вам этого еще не рассказывал? — удивился он, я решил промолчать о том, что он уже много раз повторял мне свою историю, и он промолвил:

я познакомился с моей женой в Художественно-историческом музее. Знаете, где именно? — спросил он, и я подумал: конечно, знаю, однако промолчал, а он сказал:

вот здесь, в зале Бордоне, на этой самой скамье; он сказал это с таким выражением, будто действительно не помнил, что уже сотню раз рассказывал мне о том, как познакомился со своей женой на скамье в зале Бордоне, а я при каждом очередном рассказе делал вид, словно слышу все это впервые.

День был пасмурным, начал он,

я пребывал в отчаянии, меня тогда очень занимал Шопенгауэр, поскольку к Декарту я охладел, да и вообще потерял интерес к французским философам; я сидел здесь, на этой скамье, и размышлял об одной фразе Шопенгауэра, теперь уж я запамятовал, о какой именно, сказал он. Неожиданно рядом со мной уселась какая-то женщина, прошло какое-то время, но она продолжала сидеть и упрямо не желала двигаться с места. Я подал знак Иррзиглеру, однако тот поначалу не понял моего знака, а потом просто не сумел побудить мою соседку встать и уйти; она продолжала сидеть, уставившись на

Седобородого старика, так прошло около часа. Неужели вам настолько нравится

Седобородый старик? — спросил я женщину,

однако не получил никакого ответа. Лишь спустя некоторое время моя соседка неожиданно и очаровательно промолвила:

нет ; такого

нет я не слышал

никогда в жизни, сказал Регер. Стало быть,

Седобородый старик вам не нравится? — спросил я. Нет, не нравится, — прозвучало в ответ. Завязался разговор об искусстве, в частности о живописи, о Старых мастерах, который весьма затянулся, однако мне не хотелось прерывать его, впрочем, меня интересовало даже не столько его содержание, сколько то,

как он велся. В конце концов после долгих колебаний я пригласил собеседницу отобедать вместе в

Астории, она приняла приглашение, а через некоторое время мы поженились. К тому же выяснилось, что она весьма состоятельна, ей принадлежали несколько магазинов в центре, а также доходные дома на Зингерштрассе, на Шпигельгассе и даже один на Кольмаркт, сказал он. Не говоря уж о прочей недвижимости.

Неожиданно моей женой стала интеллигентная, состоятельная космополитка, которая спасла меня и своим умом, и своим состоянием, она меня именно спасла, поскольку к тому времени, когда я познакомился с моей женой, я пребывал, как уже говорил раньше,

в полнейшем отчаянии. Таким образом получается, что я обязан Художественно-историческому музею очень многим, сказал Регер с улыбкой, но дело, конечно, не в этом. Знаете ли вы, что дома у моей жены, который находится в венском Гринциге на Химмельштрассе, есть настолько большой сейф, что там свободно могут разместиться несколько человек? В этом сейфе хранились бесценные инструменты Страдивари, Гварнери и Маджини. Не говоря уж об остальном. Годы войны моя жена, как и я, провела в Лондоне, и странно, что мы не повстречались еще там, поскольку моя жена вращалась тогда в тех же кругах лондонского общества, что и я. Мы годами ходили рядом, но наши пути не пересекались. Между прочим, еще до того, как мы поженились, моя жена подарила несколько картин Художественно-историческому музею, сказал Регер, среди них была одна довольно ценная, то есть не самая неудачная вещь Фурини, ее можно увидеть здесь рядом с Жиголи и Эмполи, точнее, как раз между Эмполи и Жиголи, которого я, признаться, не люблю. После свадьбы моя жена перестала дарить картины, я объяснил ей, что делать подарки бессмысленно, это занятие просто глупое. Представьте себе, однажды, еще до нашей свадьбы, моя жена подарила одной из своих племянниц вид Вены работы, кажется, Гауермана, в манере

бидермайер. Спустя год моя жена из любопытства заглянула в

Музей города Вены, желая просто скоротать время, и обнаружила в этом музее, который, по-моему, ничего интересного из себя не представляет, ту самую картину Гауермана, подаренную племяннице. Вообразите, какой это был удар. Она тут же обратилась в дирекцию музея, где выяснила, что племянница продала картину буквально через несколько недель, если даже не дней, после того, как получила ее в подарок от своей тети, моей будущей жены, продала

Музею города Вены за двести тысяч. Делать подарки — величайшая глупость, сказал Регер. Я объяснил это жене, и с тех пор она перестала делать подарки. Мы, как говорится, с кровью сердца отрываем от себя дорогую нам вещь, любимое произведение искусства, а получивший подарок идет и безо всякого зазрения совести тут же продает его за баснословные деньги, сказал Регер. Делать подарки — дурная привычка, отчасти она объясняется тем, что человек хочет загладить какую-то свою вину, отчасти распространенной у нас боязнью одиночества; это скверный обычай, им обесценивается и сам подарок, который, по мнению того, кому он сделан, мог бы быть гораздо дороже, а в результате подарок не приносит никому и ничего, кроме ненависти. Я никогда в жизни ничего не дарил, сказал Регер, зато никогда и не принимал подарков, я всю жизнь их

боялся. А вы знаете, что Иррзиглер причастен к нашему браку? Как выяснилось позднее, когда моя жена в полном изнеможении прислонилась к стене зала Себастьяно, Иррзиглер обратился к ней и предложил ей посидеть в зале Бордоне. Иррзиглер проводил ее из зала Себастьяно в зал Бордоне и посоветовал там отдохнуть на скамье, сказал Регер. Если бы Иррзиглер не проводил ее в зал Бордоне, то знакомство, вероятно, не состоялось бы. Как вы знаете, я не верю в слепую случайность, сказал он. В этом смысле можно считать Иррзиглера нашим сватом, сказал Регер. Продолжительное время ни я, ни моя жена не подозревали о том, что Иррзиглер сосватал нас, но однажды, восстановив обстоятельства нашего знакомства, мы догадались об этом. Иррзиглер как-то раз признался, что в тот день он довольно долго

наблюдал за моей женой в зале Себастьяно, хотя сам толком не понимал, почему; что-то в ее поведении ему показалось

странным , eму даже почудилось, будто она собирается сфотографировать одну из картин, висящих в зале Себастьяно, что категорически запрещено; ему даже померещилось, что она прячет в

слишком большой для музея сумке фотоаппарат, и лишь потом он заметил, что она попросту валится с ног от усталости. Люди обычно совершают в музеях одну и ту же ошибку, они хотят увидеть сразу

все, поэтому долго расхаживают по залам и долго разглядывают картины, пока вконец не выбиваются из сил оттого, что объелись искусством. То же самое произошло и с моей будущей женой; Иррзиглер взял ее под руку и отвел в зал Бордоне, оставаясь весьма предупредительным, как она вспоминала позднее, сказал Регер. Дилетант сам портит себе излишествами впечатление от музея, сказал он. Впрочем, тут трудно давать советы. Знаток отправляется в музей, чтобы увидеть

одну картину,

одну скульптуру, какое-то

одно произведение

искусства, сказал Регер, он идет в музей, чтобы осмотреть и оценить

вполне определенное полотно Веронезе или Веласкеса. Однако подобные знатоки мне глубоко противны, сказал он, они направляются прямиком к избранному произведению искусства, аналитически препарируют его без каких бы то ни было эмоций, после чего поворачиваются и уходят; ненавижу этих снобов, сказал Регер. Однако тошнит меня и от профанов, когда я вижу, сколь неразборчиво поглощают они в музее все подряд, за полдня они готовы переварить всю европейскую живопись, а ведь с такими профанами приходится сталкиваться здесь ежедневно. В тот день, когда я познакомился с моей женой, ее, как говорится, раздирали внутренние противоречия, ибо она проходила несколько часов по городу не в силах сделать выбор между покупкой пальто от фирмы Браун и костюма от фирмы Книце. Она долго колебалась между фирмой Браун и фирмой Книце, но в конце концов решила не покупать ни пальто от фирмы Браун, ни костюм от фирмы Книце, а вместо этого пойти в Художественно-исторический музей, где до тех пор была лишь однажды, в раннем детстве, ее водил туда отец, очень тонко разбиравшийся в искусстве. Иррзиглер вполне сознает теперь свою роль свата. Я часто думаю, что было бы, если бы Иррзиглер привел тогда в зал Бордоне другую женщину, сказал Регер, совсем другую, повторил он, например,

англичанку или француженку, нет, это невозможно вообразить, сказал он. Вы сидите несчастный, охваченный отчаянием, лишенный всяческой способности помыслить о жизни здраво, к вам подсаживают незнакомку, потом вы на ней женитесь и оказываетесь спасены. Миллионы будущих супругов познакомились на скамейке, сказал Регер, трудно себе представить более избитое и пошлое клише, однако именно ему я обязан моим спасением, ибо без моей жены я не смог бы жить дальше, сегодня это стало мне яснее, чем когда бы то ни было. Я годами сидел на той скамье, погруженный в свое отчаяние, и вдруг пришло спасение. Таким образом, именно Иррзиглера я должен благодарить за это, ибо без Иррзиглера меня бы уже давно не было на свете, сказал Регер в тот самый момент, когда Иррзиглер как раз заглянул из зала Себастьяно в зал Бордоне. К полудню Художественно-исторический музей обычно пустеет, вот и сегодня народу осталось уже немного, в так называемом

итальянском отделе кроме нас никого не было. Иррзиглер шагнул из зала Себастьяно в зал Бордоне, будто предоставляя Регеру возможность изъявить какое-либо желание, но желаний у Регера не оказалось, поэтому Иррзиглер тотчас отступил назад в зал Себастьяно, он действительно попятился спиной из зала Бордоне в зал Себастьяно. По словам Регера, Иррзиглер ближе ему, чем любой, даже самый близкий родственник; с

этим человеком меня связывают гораздо более прочные узы, нежели с родственниками, сказал он. Наши отношения постоянно сохраняли идеальное равновесие, сказал Регер, это

идеальное равновесие поддерживалось на протяжении десятилетий. Иррзиглер всегда чувствовал себя под моею защитой, хотя он вряд ли сумеет объяснить, чем бы я мог его защитить, и, наоборот, я в свою очередь также всегда чувствовал себя под защитой Иррзиглера, хотя, конечно, тоже не знаю, в чем состоит эта защита, сказал Регер. Я связан с Иррзиглером идеальным образом, ибо

наша связь обусловлена идеальной дистанцией. Разумеется, Иррзиглер ничего по сути обо мне не знает, промолвил Регер, да и бессмысленно сообщать ему больше, чем нужно;

ведь наши взаимоотношения идеальны именно потому, что и я о нем, в сущности, ничего не знаю, сказал Регер; мне известны о нем лишь самые общие, самые банальные сведения, ему также известны обо мне лишь банальности. Нельзя чересчур глубоко лезть в душу к человеку, с которым у вас сложились идеальные взаимоотношения, иначе эти взаимоотношения будут разрушены, сказал Регер. Здесь, в музее, тон задает Иррзиглер, и я от него целиком завишу; если он, например, сегодня скажет: прошу вас, господин Регер, с нынешнего дня больше не садиться на эту скамью, то я ничего не смогу поделать, сказал Регер, ибо только сумасшедший будет больше тридцати лет ходить сюда, в Художественно-исторический музей, и часами сидеть на скамье в зале Бордоне. Вряд ли Иррзиглер докладывал своему начальству, что я вот уже больше тридцати лет каждый второй день прихожу в Художественно-исторический музей и занимаю эту скамью, даже наверняка не докладывал, уж настолько-то я его знаю, хотя ему доподлинно известно, что он

не вправе утаивать от дирекции подобные обстоятельства. Ведь такого чудака, как я, быстренько упрячут в дом умалишенных, то есть отправят прямиком в

Штайнхоф, едва узнают, что такой-то человек больше тридцати лет приходит через день в Художественно-исторический музей и занимает скамью в зале Бордоне. Для психиатров я стал бы находкой, сказал Регер. Для того, чтобы попасть в дом умалишенных, совершенно не обязательно больше тридцати лет ходить через день в Художественно-исторический музей и занимать скамью перед

Седобородым стариком Тинторетто; вполне достаточно

обнаружить подобную привычку на протяжении всего двух или трех недель, у меня же эта привычка держится десятилетиями, сказал Регер. Я

не отказался от своей привычки и после женитьбы, напротив, присутствие моей жены даже упрочило эту привычку приходить через день в Художественно-исторический музей и сидеть там на скамье в зале Бордоне. Для психиатров я стал бы

не просто находкой, а настоящим кладом, однако психиатры не заполучат меня ни в качестве находки, ни тем более в качестве клада, сказал Регер. В психиатрических лечебницах пребывают тысячи так называемых душевнобольных, которым далеко до моего сумасшествия. Ведь в психиатрических лечебницах содержат людей, которые просто

не подняли руку, когда должны были поднять, или назвали черным то, что другие называют белым, сказал он. Однако я не умалишенный, во мне просто необычайно развита сила привычки, хотя и несколько странной привычки, которая заключается в том, что больше тридцати лет я прихожу через день в Художественно-исторический музей и сажусь на скамью в зале Бордоне. Если

поначалу эта привычка ужасала мою жену, то

потом она смирилась с ней , а в последние годы она даже говорила, что сама заразилась этой привычкой и ей нравится ходить со мной в Художественно-исторический музей, где мы садимся на скамью в зале Бордоне перед

Седобородым стариком Тинторетто, сказал Регер. Мне действительно представляется, что Художественно-исторический музей остался для меня единственным прибежищем, сказал Регер;

я прихожу к Старым мастерам, и только Старые мастера дают мне силы жить дальше, хотя я давным-давно возненавидел их, больше всего на свете мне ненавистны Старые мастера Художественно-исторического музея и вообще Старые мастера, все Старые мастера, как бы их ни звали и какие бы картины они ни создали, сказал Регер, а все-таки именно они дают мне силы жить дальше. Поэтому, когда я бреду по городу, то думаю, что этот город стал мне противен, даже не только наш город, но и весь мир, следовательно и все человечество, ибо нынешний мир и нынешнее человечество стали ужасны, а пот