Подошла весна; с гор да с косогоров побежали стремительные ручьи; на месте стройки разлилась непролазная грязь; она подступала к избам и землянкам, — лихо приходилось солдатам.

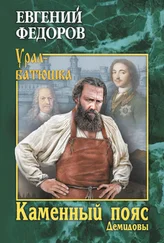

Сотни людей копошились в развороченной земле, среди бревен и у плотины; за работой зорко доглядывали офицеры и приказчики. Частенько из Уктуса наезжал де Геннин, торопил людей. Обещал Виллим Иванович царю отстроить город-завод до зимних морозов. В донесении в Санкт-Питербурх убеждал он, что этой «Исети реки лучше нельзя быть. Лес без переводу, который водой до завода можно плавить. Руды и воды много. И от Чусовой пристани недалеко».

За хлопотами некогда было де Геннину съездить в Невьянск испить кружку ячменного пива. Демидов же, хоть и своих хлопот было немало, не уставал следить за делами на Исети-реке.

Со всех казенных заводов Каменного Пояса — с Уктусского, Каменского, Алапаевского, из далекой Олонщины да из Петрозаводска — отовсюду стягивал де Геннин мастеровых и ремесленных людей. Из сибирских волостей пригнали приписных крестьян; с котомками, изможденные, оборванные, пришли в дебри за сотни верст на работу плотники, каменщики, кузнецы, плотинщики…

Весной открылись топи; народился неисчислимый гнус; вода текла ржавая, гнилая. От тяжелой работы и плохой пищи на людей напала хворь. Десятки солдат и мастеровых каждый день ложились костьми. Обессиленные, голодные люди стали роптать…

«Вот и пора приспела, — тешил себя мыслями Никита Демидов. — Теперь побегут. Ух, и шибко побегут!»

Угадал Демидов: в одно утро полк снялся и пошел в поход, прочь от стройки…

Де Геннин и офицеры забили тревогу, бросились за солдатами…

Солдаты шли толпой, напролом через чащобы, через болота: спешили уйти от гнилой могилы среди угрюмых и суровых мест…

До Тобольска — восемьсот верст. Что там ждало взбунтовавшихся солдат? Об этом не думали, отгоняли мысль. Что будет, то будет…

Де Геннин сел на башкирского иноходца, нагнал полк в лесу, въехал в толпу, кричал, грозил карами. Солдаты сомкнулись, молчали. По злобным глазам понял Геннин: быть беде. Он огрел коня плетью, вырвался из толпы и ускакал.

— Добро сделал! — кричали солдаты. — А то кровь была бы…

Недалеко отошли беглецы: за быстрой рекой их встретили драгуны да пушкари.

Навстречу выехал офицер с обнаженной саблей и крикнул:

— Ворочай назад! Знайте, обещано вам лучшее содержание, харч и одежда. Кто супротив сего — стрелять будем!

Истомленные беглецы долго топтались, перекликались с драгунами, переругивались с офицерами; но против чернели дула пушек, готовые каждую минуту осыпать картечью.

К вечеру, потеряв всякую надежду пробиться в Тобольск, солдаты вновь построились и покорно поплелись назад, к Исеть-реке, к топям, болотам, к медленной, гнилой смерти…

Глубокой осенью, когда начался ледостав, де Геннин торжественно объявил об открытии города, названного — в честь супруги царя Петра Алексеевича — Екатеринбурхом.

В город Екатеринбурх из Уктуса переехала горная контора, появились горные чиновники.

Над Исетью задымил новый казенный завод.

«Осилил-таки, дьявол! — недовольно подумал Демидов о де Геннине. — Что-то теперь дальше будет?»

Петр Алексеевич ушел с войсками воевать в далекую кавказскую землю. Снова государю понадобились пушки и снаряжение. Царь крепко помнил о старом тульском кузнеце и послал ему из прикаспийского городка Кизляра свой портрет и письмо. «Демидыч! — писал государь Никите, — я заехал зело в горячую страну: велит ли бог свидеться? Для чего посылаю тебе мою персону. Лей больше пушек и снарядов и отыскивай, по обещанию, серебряную руду».

Словно чуял государь: так и не свиделся он больше со своим старым другом Никитой Демидовым…

Подошел тысяча семьсот двадцать пятый год.

Демидов ехал по горным делам из Москвы в Санкт-Питербурх, строя дальнейшие «решпекты» о заводском деле. 27 января 1725 года на ямской станции Бологое Никиту поразил слух, передаваемый со страхом и шепотом встречными курьерами: государь Петр Алексеевич находился при смерти. Только теперь Демидов заметил, что петербургский тракт был необычно оживлен: то и дело встречались конные фельдъегери, спешившие в Москву. По дороге из Москвы Никита обогнал много экипажей со знатными дворянскими гербами: торопились в столицу дворяне в чаянии радости или печали.

Никита знал, что государь страдает тяжелой болезнью, но, веря в железный организм царя, он успокаивал себя: «Ничего, даст бог, Петра Ляксеич поборет и эту хворь!»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу