Эдуард Макаревич - Филипп Бобков и пятое Управление КГБ - след в истории

Здесь есть возможность читать онлайн «Эдуард Макаревич - Филипп Бобков и пятое Управление КГБ - след в истории» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2015, ISBN: 2015, Издательство: Алгоритм, Жанр: Историческая проза, military_special, Биографии и Мемуары, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

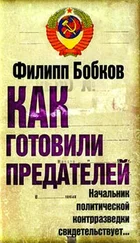

- Название:Филипп Бобков и пятое Управление КГБ: след в истории

- Автор:

- Издательство:Алгоритм

- Жанр:

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906817-62-4

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филипп Бобков и пятое Управление КГБ: след в истории: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Филипп Бобков и пятое Управление КГБ: след в истории»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Филипп Денисович Бобков, долгое время возглавлявший и курировавший пятое Управление, выстроил не узколобый политический сыск, подчиненный партийной бюрократии, а организацию, выявляющую сложнейшие социальные процессы и не только информирующую, но и силой аналитической мысли и политических предложений подталкивающую власть к определенным решениям в целях безопасности страны. В противовес такому контролю партия попыталась навязать обществу образ интригующей спецслужбы, в чем смыкалась с антисоветской и фрондирующей частью интеллигенции.

Трагедией коммуниста без фальши, генерала, ответственного за безопасность государства, стало осознание бессилия перед обстоятельствами, не позволившими пятому Управлению в составе КГБ политическими методами остановить лидеров партии, толкающих страну в пропасть – к геополитической катастрофе, к распаду СССР. Однако это не отменяет значимость и глубину следа, оставленного легендарным руководителем пятого Управления в истории государственной безопасности и в судьбе партии и страны.