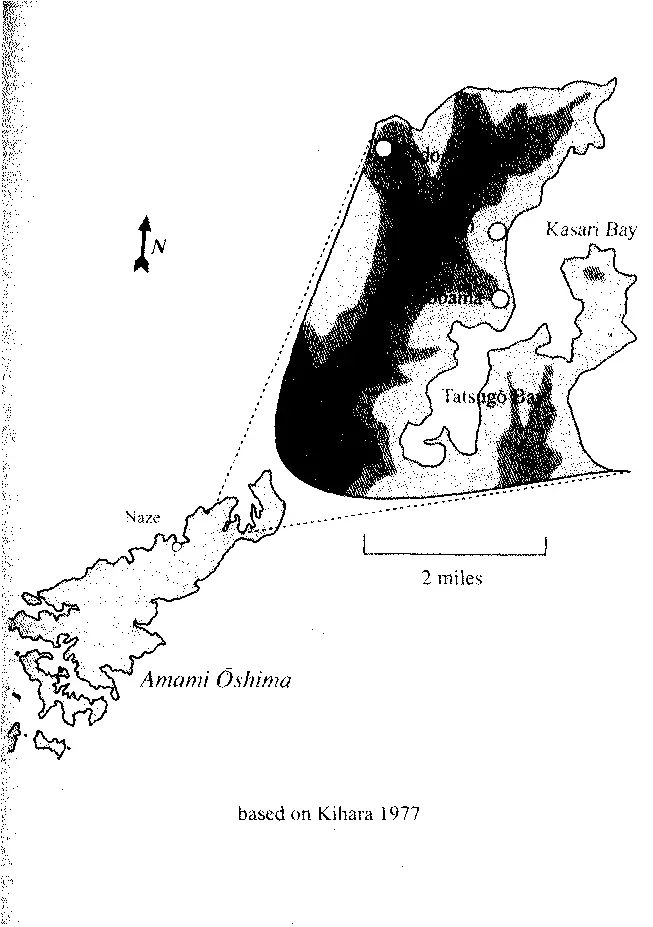

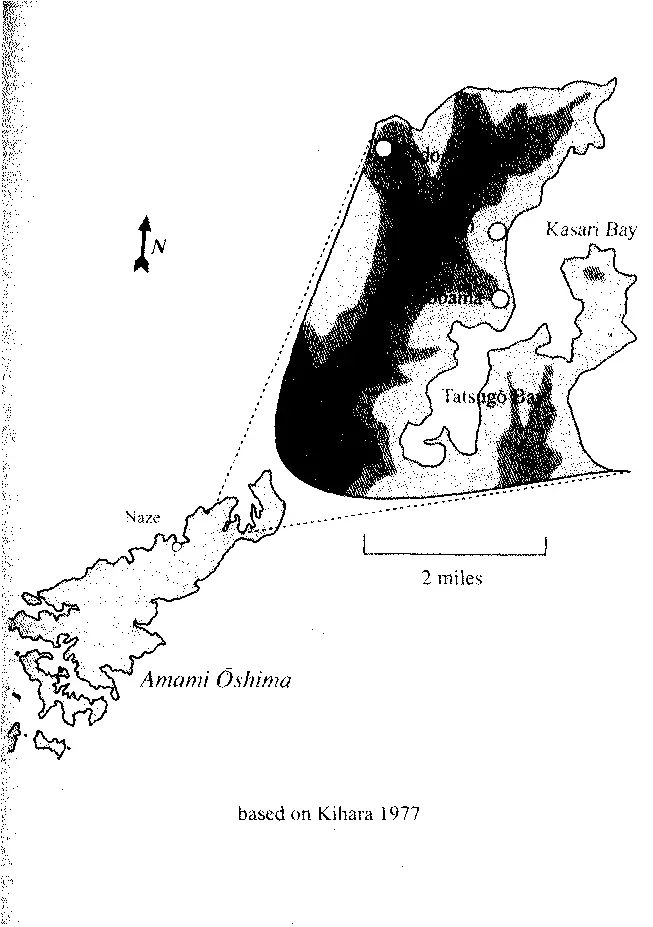

Хотя Амамиосима находился всего лишь в двухстах милях от основной части Сацума, >то был совершенно другой мир. Благодаря омывающим острова Амами южным океанским течениям здесь было заметно теплее, чем на главных японских островах. Зимой здесь не бывает морозов, что благоприятствует росту таких тропических растений, как бананы и алоэ. Остров отличался причудливой топографией, с высокими, покрытыми густой растительностью горами и глубокими, живописными бухтами. Береговая линия залива Тацуго, как и большая часть побережья Амамиосима, была сильно изрезана; местами берег поворачивал так резко, что было трудно отличить острова от полуостровов. Берега залива были покрыты густым лесом, который резко уступал место отвесным скалам и узким полоскам пляжа. Эта земля плохо подходила для сельского хозяйства, но представляла собой сказочные охотничьи угодья. Сайго с любовью писал об удаленных уголках в горах, где он подолгу любовался проплывающими по небу облаками.

Политически острова Амами являлись самой южной точкой Японской империи. Острова оставались независимыми до шестнадцатого века, когда царство Рюкю вторглось и завоевало архипелаг. В 1609 году княжество Сацума захватило острова Амами в ходе завоевания Рюкю. После того как правитель Рюкю был взят в заложники, Сацума восстановило большую часть автономии царства. Независимость Рюкю, или по меньшей мере видимость независимости, облегчала ведение торговли с Китаем. Однако острова Амами не получили такой автономии. Они стали частью территории Сацума, и их жители были вынуждены платить налоги в казну княжества.

Амамиосима и Тацуго

[названия на карте, сверху вниз, слева направо] — Кадо; Тацуго; залив Касари; Кобама; залив Тацуго; Надзё; Амамиосима

Хотя политически острова Амами являлись территорией Сацума, в культурном отношении они были частью Рюкю. Острова Амами и Окинава имели много общих религиозных и социальных обычаев, и их захват княжеством Сацума почти никак не повлиял на культуру Амами. Кроме сбора налогов, правительство княжества не проявляло особого интереса к островам и направило сюда лишь горсточку чиновников для управления гражданскими делами. Местные жители по большей части сами осуществляли управление на островах, и княжество не прилагало особых усилий, чтобы изменить бытующие здесь культурные и социальные обычаи. Синтоизм и буддизм, основные религиозные традиции главных японских островов, на островах Амами были почти неизвестны вплоть до двадцатого века. Таким образом, хотя технически острова являлись частью Японии, многие местные обычаи казались шокирующими для любого выходца с главных островов. Островитяне хоронили своих мертвых, но через три года обычно эксгумировали останки, тщательно их отмывали и складывали кости в общих пещерах. Схожая практика перезахоронения существовала и в Японии эпохи неолита, но на главных островах она исчезла много веков назад. Главными религиозными фигурами на островах Амами были норо — официальные деревенские жрицы. Как и на Окинава, норо владели четко разграниченными территориями и получали безвозмездно земляные наделы для проведения своих религиозных обрядов, посвященных местным божествам. Семьи важных жриц норо формировали наследственную элиту; самыми могущественными мужчинами на островах обычно были их сыновья, братья или племянники.

Многие обычаи, считавшиеся утонченными на Амами, казались отталкивающими для людей из Сацума.

Местные женщины украшали руки сложными татуировками, отражающими их социальный статус. Женщины татуировали правую руку в двенадцать-тринадцать лет, по достижении брачного возраста, а левуто после того, как они выходили замуж. Первая татуировка означала целомудрие, и без украшенной правой руки девушка не годилась для замужества. Татуировка на левой руке, напротив, символизировала повиновение женщины своему мужу. Этот символизм был чужд и непонятен выходцам с главных островов, где татуировки ассоциировались с криминальным поведением и вульгарностью. Сайго нашел татуировки отталкивающими, и он высмеивал местные обычаи в письме, адресованном Оку-бо и Сайсё Ацуси. «Молодые женщины на острове настоящие красавицы, — писал он с сарказмом, — но в отличие от женщин из Киото и Осака они украшают лица толстым слоем грязной золы и разрисовывают тыльные стороны своих рук».

Читать дальше

![Джей Барридж - Сокровище последнего самурая [litres]](/books/395042/dzhej-barridzh-sokroviche-poslednego-samuraya-litres-thumb.webp)