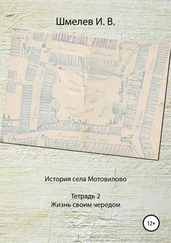

Наша Мотовиловская школа является замечательным сооружением села, ее можно видеть издалека. Среди зелени деревьев она возвышается своей островерхой надстройкой поверх крыши. На надстройке небольшой шпиль, наверху которого установлен флюгер.

С наступлением осени (раньше учебный год начинался первого октября) детвора толпами спешила в школу (училище) и там получала первые крупицы познания грамоты. Здесь каждый молодой житель села, сидя за партой, учился читать, писать и задачи решать. В первое время занятия в школе проходили только на первом этаже, а второй этаж был занят квартирами учителей и библиотекой, а некоторые комнаты просто пустовали. Внизу занятия проходили в трех классах: в самом большом – первый класс (младшие) – теперь этот класс перегорожен стеной надвое, второй класс (средние) и третий класс (старшие).

В первый класс обычно приходило много желающих учиться, так что большое помещение едва вмещало учеников, а на второй год количество учащихся убавлялось, особенно старались дома не пускать в школу девчонок, говоря: «Читать-писать научилась, а дальнейшие науки ни к чему, надо работать дома, прясть пряжу. А замуж и неграмотную возьмут». Так что в то время девки больше «одной зимы» наукам не посвящали. Да и некоторые ребята с трудом преодолевали второй, «средний», класс, и редкие достигали третьего, «старшего», класса.

В двадцатые годы был организован и четвертый класс, но в нем обучалось не более десяти человек: ученики четвертого класса находились в одном помещении с третьеклассниками, которых было тоже не более двадцати человек. У окна, обращенного на озеро, располагались парты третьего класса, у стены – парты четвертого. С обоими классами занимался один учитель одновременно.

Во время перемен в коридоре школы стон стоял от беготни и игры, и шума учащихся, и поднималась такая пылища, что нечем было дышать. К тому же была дурная привычка драться класс на класс. Ученики обычно в школу ходили в лаптях, которые были основной обувью в то время у всех у взрослых, и у детей. Буквари, тетрадки в самодельных холщовых сумках. Осенью и весной в перемены ученики выбегали на улицу и играли на свежем воздухе.

Ранее в селе существовала так называемая девичья школа (рядом с каменной лавкой Лаптевых), в помещении, где впоследствии был в одной половине Сельский Совет, а в другой – изба-читальня. С девками-ученицами занимался не учитель, а сельский священник, и первой наукой был «Закон Божий».

Моя мать Любовь Михайловна (до замужества Молодцова) за преуспевание в учении получила в подарок платок. Да и в общеобразовательной школе были поощрения для особо отличившихся учеников. Я помню, в 1920 году мои старшие братья, Михаил и Александр, получили в школе ситцу себе на рубашки, а в мануфактуре в то время был большой недостаток. Я в школу поступил в первый класс в 1923 году и проучился в ней до 1928года, окончив четырехлетнее образование. Школу (невежественные люди) сломали в 1974 году.

Волостное правление

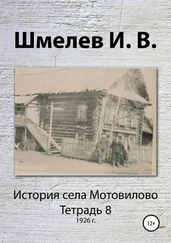

До революции и во время гражданской войны была Мотовиловская волость, и почти рядом со школой было здание волостного правления. Помещение было одноэтажным, имело четыре комнаты, оштукатуренные внутри. Комнаты занимали Старшина, волостной писарь, урядник и зал для заседаний и собраний.

В 1926 году Мотовиловская волость была ликвидирована, наше село присоединили к Чернухинской волости, а здание правления сломали и куда-то перевезли. Я помню, мы в детстве с интересом рассматривали обои и разнообразие бумаги, валяющейся на месте сломанного помещения. Тут же вблизи от волостного правления, была расположена так называемая «темная». В которую представители сельской власти сажали людей за ту или иную провинность: за хулиганство, за мелкую кражу и т.п.

В темную сажали ненадолго, примерно на неделю, и за сидящими в «темной» надзирал стражник, Степан Меркурьев. Здание волостного правления сломали, а «темную» почему-то оставили, ее впоследствии переоборудовали в жилое помещение, а на месте правления построили дом для писаря Лобанова Михаила Федоровича.

На берегу озера, между церковью и школой, был большой общественный амбар, так называемый «магазей». В нем хранился общественный хлеб, из него выдавали сельским беднякам рожь и другое зерно. Впоследствии из магазея построили общую токарную мастерскую около «Соснового» болота.

Пожарный сарай

Почти рядом с магазеем, на берегу озера, у школы, был пожарный сарай, в котором находилось два пожарных насоса. По договору с обществами, в летнее время при пожарном сарае всегда дежурили со своими лошадьми Кочетковы и Кругловы, они всегда были готовы при первом ударе набата выехать на пожар для тушения.

Читать дальше