Теплоход «Советская Россия» идет по Волге.

Теплоход делает разворот для подхода к пристани.

Общий вид пристани в Костроме, автомобили ожидают гостей.

Члены семьи Романовых спускаются с борта теплохода по сходням, вид части пристани (сверху).

Представитель руководства города зачитывает Великой Княжне Марии Владимировне и Великому Князю Георгию Михайловичу текст приветственного адреса, рядом стоит Немцов Б. Е.

К чему я упомянул этот сюжет? Да к тому, что история одного лишь этого человека, но написанная правдиво и объективно, скажет о времени больше, чем все учебники истории, вместе взятые. Впрочем, и эта мысль не нова, Пауло Коэльо в книге «Дьявол и сеньорита Прим» написал: «История одного человека – это история всего человечества». Частное зависит от общего, но общее раскрывается лишь через частные истории. Что бы мы знали об истории XIX века без героев Толстого, Гоголя, Достоевского и Чехова? Идеологизированный историк напишет сегодня так, а завтра – наоборот, потому что «так надо». Поэтому история поселений на Юрюзани в этой книге будет показана именно через жизнь частных лиц, известных мне, моим родителям и другим родственникам, соседям, знакомым и просто землякам. С момента, когда власть с распадом СССР потеряла монополию на правду и на историческую память, в стране пусть и с опозданием на полвека, но всё же историками было признано право на существование метода исследования, получившего название «устная история» (Oral History) 7 7 Ростовцев Е. А. Российская наука об устной истории // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 2. С. 522—545. [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.spbu.ru/html18/s02/s02v2/13.pdf (Дата обращения: 07.12.2018)

. Ну а чья устная история лучше всего известна автору? Понятно, что своя собственная, поэтому и одним из главных героев, и, по выражению А. С. Пушкина – «замечательным человеком», и летописцем в одном лице волей-неволей становится ваш покорный слуга, так что не взыщите. На исповедь не претендую, но обещаю не врать.

Рис. 1. Строительство станции IV класса Сулея на 681 версте Самаро-Златоустовской железной дороги. 1885—1889 год 8 8 Самаро-Златоустовская железная дорога (1885—1890). [Электронный ресурс]. URL: https://humus.livejournal.com/4314684.html (Дата обращения: 16.10.2018)

Рис. 2. Памятник Герою Советского Союза Черепахину Сергею Павловичу на кладбище пос. Октябрьский Дуванского района Республики Башкортостан

Более ста лет назад, в начале прошлого века, был издан фундаментальный труд – полное географическое описание России 9 9 Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: [В 19-ти т.]. – СПб., 1899—1914.

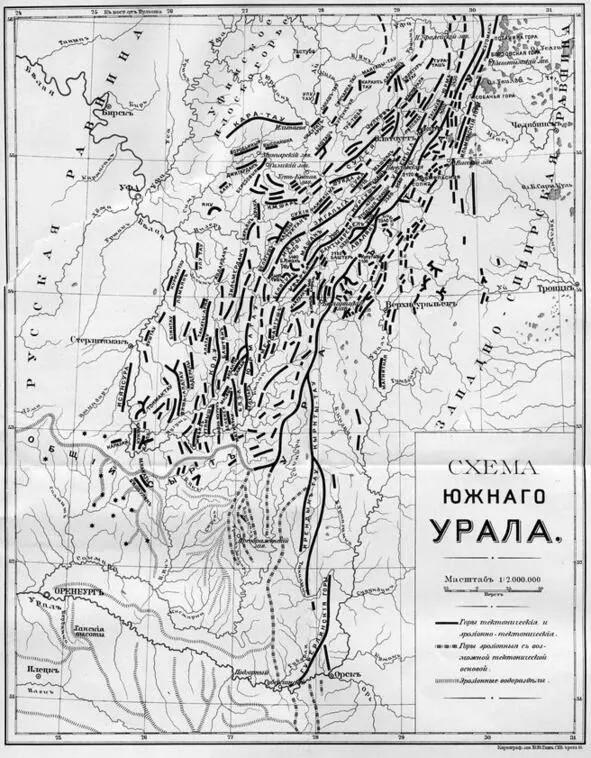

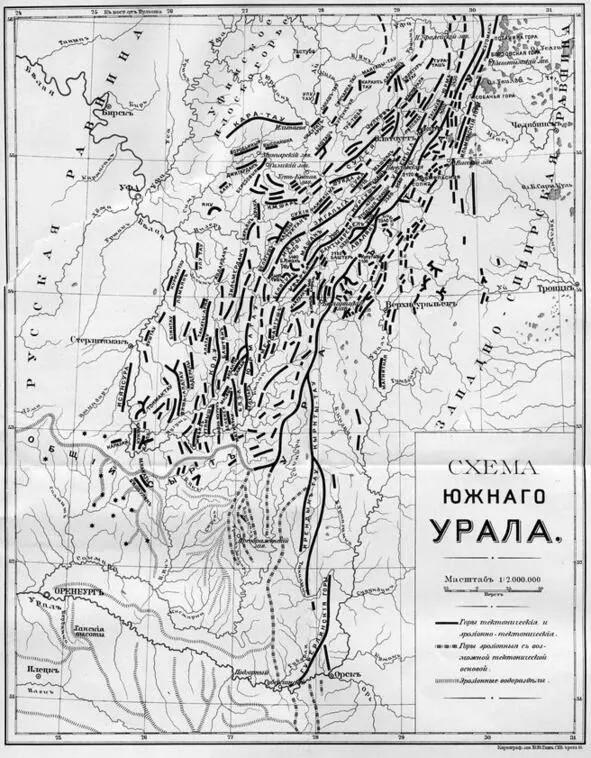

. Пятый том посвящён Уралу и Приуралью. На сайте ГПИБ это издание доступно в сканированном виде. Посмотрим на схему Южного Урала, представленную в этой книге (рис. 3). К северо-востоку от Уфы, севернее линии железной дороги, тогда называвшейся Самаро-Златоустовской, в практически широтном направлении протянулся один из западных хребтов Уральских гор – Кара-Тау. Этот хребет является южной границей огромной территории, которая на карте обозначена как Уфимское плоскогорье. Современное название – Уфимское плато. На западе эта территория заходит за реку Уфа, с востока ограничена Айско-Юрюзанской лесостепью, именуемой также Айско-Сылвинской депрессией (Предуральским прогибом), на севере заходит на территории Пермского края и Свердловской области. Протяжённость плато в меридиональном направлении около 265 км. Не буду переписывать общеизвестное, отмечу лишь, что это плато представляет собой бывшее дно Пермского моря, поднявшееся в результате тектонических процессов, и сложено осадочными породами с преобладанием известняка. Средняя высота над уровнем моря – около 400 метров, максимальные превышают 500. Вся эта территория покрыта лесом.

Рис. 3. Схема Южного Урала

Если взглянуть на карту (рис. 3), то видно, что река Юрюзань прорезает практически центр этого плато. Примечательно, что единственным населённым пунктом, нанесённым на эту карту в зоне плато, является село Тастуба. Фактически это село стоит как раз на восточной границе территории: с запада – сплошные леса, с востока – лесостепь. Выбор Тастубы в качестве своеобразного ориентира не случаен – это одно из старейших русских поселений на северо-востоке Башкирии. Переселенцев туда привлекло исключительно выгодное расположение на границе леса и степи, что позволяло использовать лесные ресурсы и в то же время успешно заниматься сельским хозяйством. К тому же село расположено на Старом Сибирском тракте, именуемом также Екатерининским. Двигаясь из европейской России в Сибирь, путешественник выходил из лесов Уфимского плато как раз в район Тастубы, построенной на месте ранее существовавшей ямской (почтовой) станции. С постройкой в конце XIX века железной дороги, ставшей потом частью Транссиба, значение этого тракта упало, хотя дорога эта существует и поныне под номером Р-317 как магистраль Бирск – Сатка.

Читать дальше