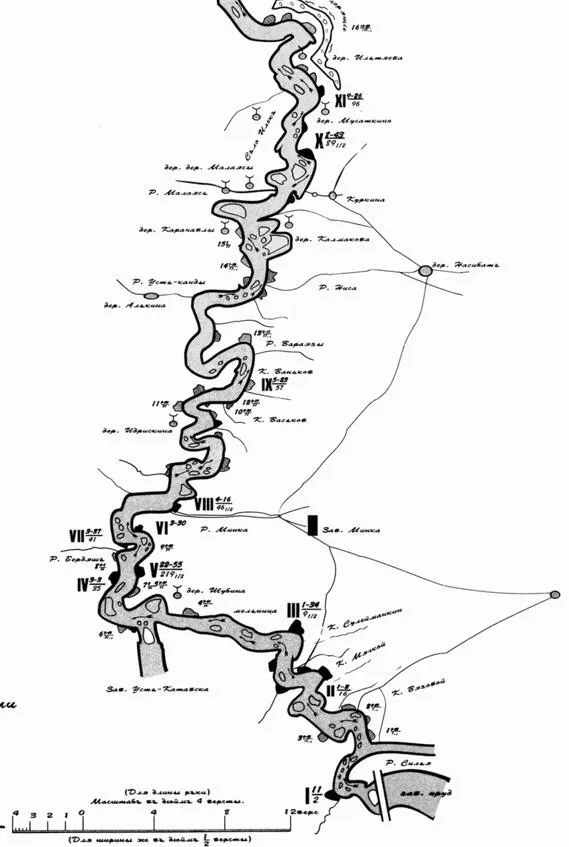

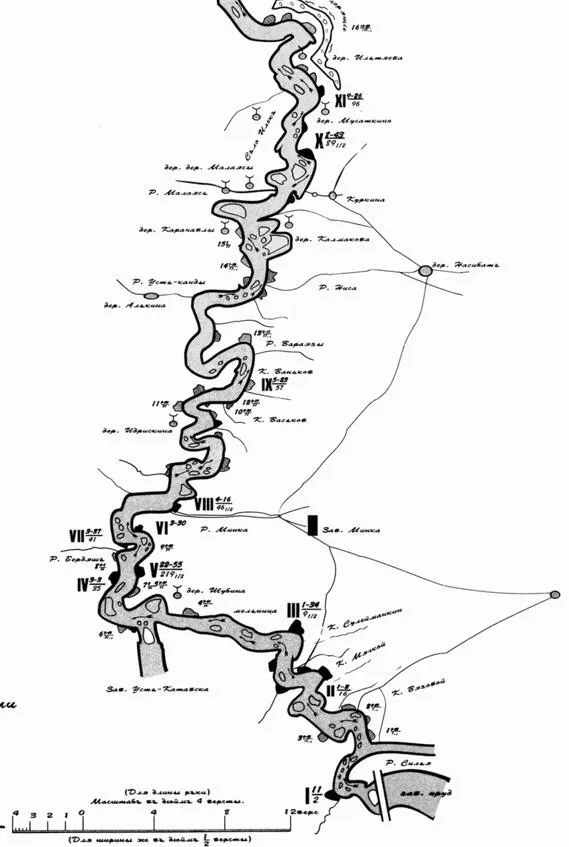

Рис. 34. Участок реки от Юрюзанского завода до Янгантау

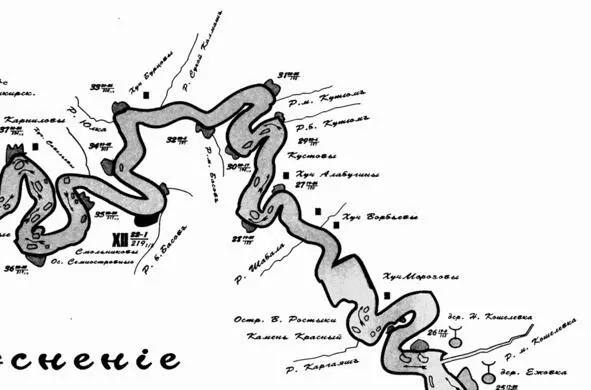

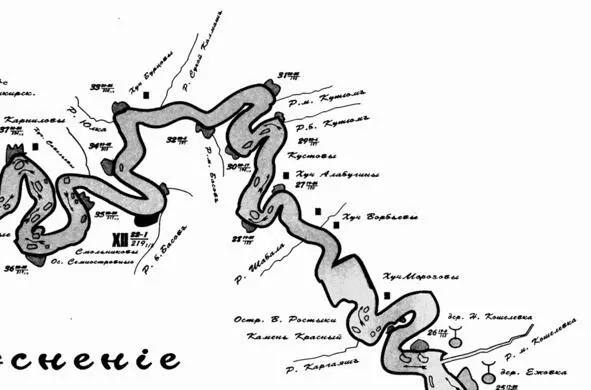

Рис. 35. Лоция Юрюзани на участке от Янгантау до Кошелёвки

Рис. 36. Лоция Юрюзани на участке от Кошелёвки до Трапезниковки (хутор Савельевы на карте)

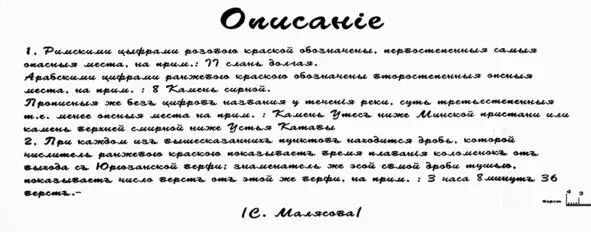

Рис. 37. Описание к карте-лоции реки Юрюзань

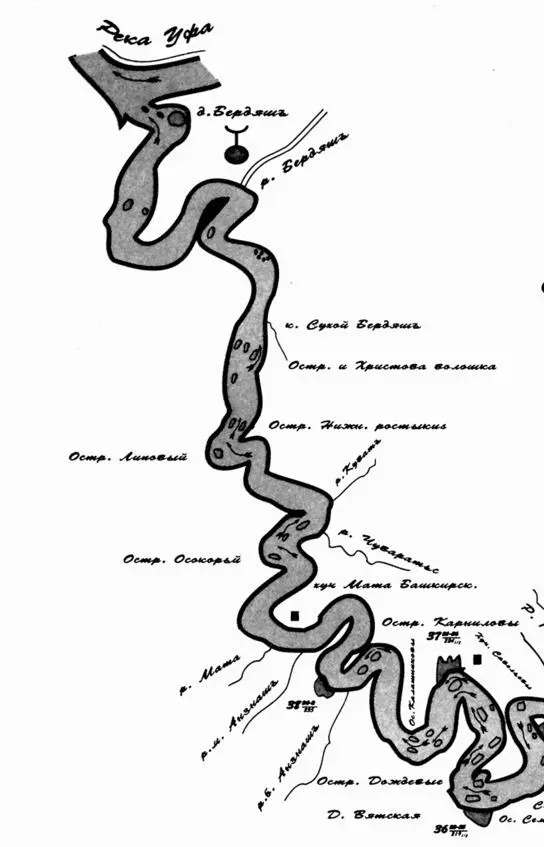

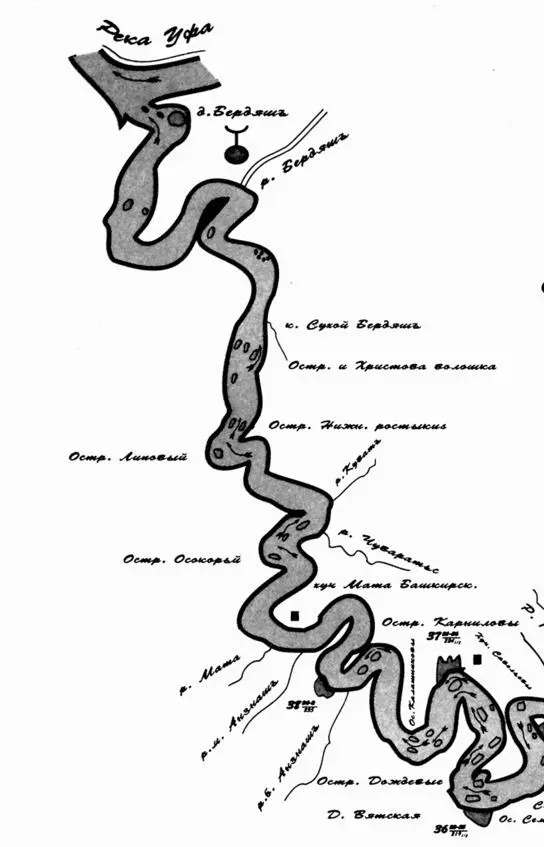

Рис. 38. Лоция Юрюзани на участке от Трапезниковки до устья

Масштаб карты – 4 версты в одном дюйме, однако для русла реки масштаб увеличен в 8 раз – 1/2 версты в дюйме. На схеме река в таком масштабе напоминает огромного удава. Изучение карты даёт много информации, однако же не всегда понятной, поскольку источников того времени крайне мало. Очень интересно сравнить тогдашние названия с современными. Деревни Малаясы – нынешний Малояз, и т. д. Очень интересно названы горы Янгантау: «Горы всегда горящие». На карте показан хутор Бурцова (нынешняя Бурцевка), однако отсутствует Сафоновка. Бурцевка старше Сафоновки? В таком случае она образовалась ранее 1832 года… Хутор Савельевы (уже известный нам хутор Савин или Савкин) – будущая Трапезниковка. Ручей Юлка ниже Бурцевки – лог Юлай (Юлайко). Нет никаких сведений о деревне Вятская ниже острова Семиостровные (на современных картах – о. Семиостровный). Возможно, это бывшее монашеское поселение в Семиостровном. Также можно предположить, что речь идёт всё-таки о Сафоновке, по преданию основанной выходцами из Вятской губернии, а составитель карты неверно указал её местоположение – неточностей именно в изображении прилегающей к реке территории на схеме много, что вполне объяснимо: составителей интересовала в первую очередь река и опасные места на ней. Так, неверно показан лог Малый Басав, отсутствует ручей Сырой Калмаш – заметный ориентир на реке. Лог (на схеме все лога обозначены как ручьи) Башала назван Шабала – явная описка, переставлены буквы.

Что меня особенно заинтересовало, так это упоминание двух мест под названием «Камни набережныя Музуры» – одно на месте нынешнего посёлка Октябрьский (народное название – Мазур, хотя и Музур в разговорной речи тоже звучал), второе – в районе пос. Комсомольский, построенного на месте дер. Кисетовка и сохранившего это название в устной речи. Получается, что топоним Мазур – исторический, хотя значение его и неизвестно. Это же надо было до такой степени ненавидеть собственную историю (или вообще ненавидеть всё на свете), чтобы на старое звучное слово Мазур (Музур) шлёпнуть совершенно выхолощенные и набившие оскомину Октябрьский и Комсомольский!

Небезынтересно было бы узнать, в какой степени эта карта помогала лоцманам проводить караваны по живой реке в условиях, когда ситуация могла измениться в любой момент. Конечно, камни, скалы и острова не перемещались в пространстве, однако в русле могла появиться отсутствовавшая в прошлую навигацию карча, а за ней – мель. Потерпевшая аварию огромная барка могла внезапно перекрыть фарватер, да мало ли что ещё могло случиться. Никто ведь не учился водить караваны по лоции – начинали в учениках у опытных караванных, зачастую сыновья у отцов. Лучше всего этот вопрос проясняет следующий диалог из рассказа Мамина-Сибиряка, списанный явно с натуры:

– Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? – спрашивал я у Савоськи.

– У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, – отвечал Савоська, – да в остожье 66 66 Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка). В книге его можно увидеть на рис. 55

и заплыл…

История с караванами имеет ещё один важный аспект. Как уже было сказано, на каждой барке находилось не менее сорока бурлаков, да ёще в составе каравана были так называемы «косные» лодки с гребцами, задачей которых было оказывать помощь при крушении барок: спасать тонущих, помогать экипажам барок, севших на мель и т. п. – своеобразные летучки. Если представить себе караван в полсотни судов, то простой подсчёт показывает, что в сплаве участвовало более тысячи человек. Барки, как тоже говорилось, были одноразовыми, назад они не возвращались, в отличие от бурлаков. Для возврата нужна была дорога или хотя бы пешая тропа вдоль реки. Вот прокладкой этих троп и закопей и занимались, судя по всему, упоминаемые Н. С. Чухаревым казённые люди. Заводы на Юрюзани были частными, однако задачи-то решали государственные. И к этой лоцманской тропе в книге мы ещё не раз вернёмся.

Читать дальше