1 ...8 9 10 12 13 14 ...48

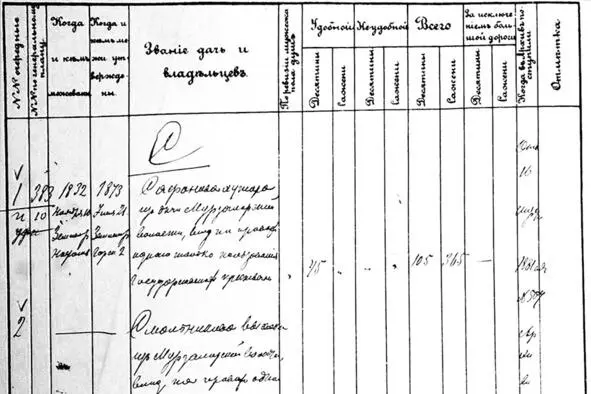

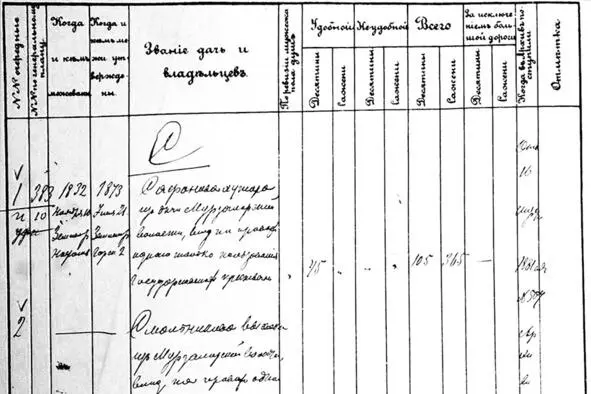

Рис. 10. Лист реестра к плану дач генерального межевания по Златоустовскому уезду

Большим подспорьем в установлении истории русских поселений на Юрюзани явилась книга Николая Степановича Чухарева, сканы которой мне любезно предоставила Надежда Долгодворова – сестра Анатолия Рухтина, местного поэта, давно интересующегося историей поселений на Юрюзани и собравшего много материала по теме, в частности, по истории Юрезанского леспромхоза. О судьбе семьи Рухтиных речь ещё пойдёт позже, когда нам придётся коснуться не самого радостного периода в истории страны – сталинских репрессий. Николай Степанович родился в 1931 году в Трапезниковке, работал управляющим 9-го отделения Дуванского совхоза, а с начала 80-х годов и до выхода на пенсию – председателем Калмашского сельсовета. Книга носит грамматически немного неправильное название: «Деревни и её люди», но она не была издана – это, в сущности, рукопись, отпечатанная в типографии г. Братска тиражом 99 экземпляров. Автор является даже моим дальним родственником, хотя и не кровным – он племянник уже упомянутого выше отчима мамы Павла Васильевича Чухарева, также родившегося в Трапезниковке.

Учитывая то обстоятельство, что книга Н. С. Чухарева представляет собой рукопись и широкому кругу лиц недоступна, но в то же время в ней содержится уникальный материал, автор посчитал уместным цитирование этих воспоминаний в объёмах, которые в случае обычной публикации, когда книга в обязательном порядке попадает в ведущие библиотеки страны, воспринимались бы как избыточные.

Н. С. Чухарев попытался скрупулёзно восстановить историю образования Трапезниковки. Очевидно, по преданию, вряд ли ему были доступны другие источники, во всяком случае он ни на один из них не ссылается. Трапезниковка располагалась на самой границе двух уездов Уфимской губернии: Златоустовского, к которому относилась, и Бирского (в «наше» время это уже была граница Дуванского и Нуримановского районов Башкирской АССР, с 2005 года – Дуванского и Караидельского). Эта граница нанесена на карту Стрельбицкого красной линией. Н. С. Чухарев пишет, что в начале XIX века, в 1808—1812 годах, на Юрюзани в месте пересечения её с границей уездов Российский банк построил казённый дом, кордон с надворными постройками. Жили в нём служилые люди. Позже такой же кордон был построен на левом берегу Юрюзани уже на территории Бирского уезда. В чём именно заключалась эта служба, Н. С. Чухарев не сообщает. Можно предположить, что люди эти занимались лесоустройством: прорубали просеки (грани) в лесах, возможно, занимались также дорожными работами. Лесоустроительные работы в Российской империи проводились ещё со времён Петра I. Либо же ловили беглых людей – мы слишком мало знаем об устройстве Российской империи, для нас история начиналась с 1917 года или со времени образования РСДРП.

Примерно в тридцати верстах севернее Юрюзани в направлении запад—восток проходил почтовый так называемый Малый Сибирский тракт, именуемый также Екатерининским (Большой Сибирский тракт шёл севернее, через Кунгур) – об этой дороге уже шла речь выше, там она названа Старым Сибирским трактом, есть и такой вариант. Она существует и поныне как автодорога Р-317, её даже реконструируют, то есть по сути дела участок от Караиделя до Тастубы строят заново и по плану должны закончить в 2019 году. Возможно, сдадут и ранее. Место, где тракт пересекал реку Уфа (Уфимку), называлось Шафеевским перевозом (сейчас он в черте села Караидель). От этой переправы в направлении на юг через леса и горы шла кратчайшая дорога к заводам, расположенным южнее хребта Каратау: Аша-Балашовскому, Миньяру и Симу. Так это или нет, сейчас уже вряд ли возможно выяснить, но это объясняет строительство кордона именно в этом месте, где дорога и граница уездов пересекались с рекой.

Двумя верстами выше по течению Юрюзани находится другое примечательное место, которое часто вспоминают старожилы: Семиостровное. Остров Семиостровный есть и на современных картах местности – мы их ещё увидим. На карте-двухкилометровке Генерального штаба (данные 1985 года) на Юрюзани между островом Семиостровным и Трапезниковкой (в 1985 году это уже урочище) показаны ещё два острова: Большие и Малые Мечети, расположенные возле скалы Мечеть, а ниже Трапезниковки, как раз на границе уездов – остров Мишкинский. Этот остров назван так по имени монаха, жившего на кордоне. Основное же поселение монахов располагалось в Семиостровном. Что это были за монахи, неизвестно, однако ни церкви, ни хотя бы часовни они не построили и это позволяет предположить, что это были, скорее, раскольники, забравшиеся в лесную глушь от преследования властей. Тем не менее этим монахам принадлежали пригодные для пахоты земли – ровные участки на излучинах реки площадью по 30—40 десятин. С годами эти монахи вымерли, а поселение сгорело в 1882 году от удара молнии. В конце позапрошлого века в Семиостровном стояла большая (до 100 пчелосемей) пасека Логина Савельевича Трапезникова, но и её постигла та же судьба сгореть от удара молнии в 1910 году. Место это оказалось меченым: в 1936—1939 годах колхоз «Победитель» построил в Семиостровном большие помещения для скота, и они сгорели по той же причине уже в 1947-м.

Читать дальше