Духовным наставником Петра являлся воронежский архиерей Митрофан. Он являлся и спонсором самого царя, за что и был жалован грамотами « в 1700 году дал из домовой своей казны четыре тысячи рублёв на жалование ратных людем… милостиво и похваляем за твоё усердножелательное радение и милость к тебе богомольцу нашему будет неотъемлема» . Именно он предсказал Петру: «Будешь жить в других дворцах, на Севере, и воздвигнешь новую столицу, великий город в честь святого Петра, бог благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и всего народа. До тех пор, пока Казанская икона Божьей Матери будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражья нога» . Как это можно было предсказать, надо только вдуматься, не было ещё и выхода к Балтийскому морю, побережьем владели шведы, на месте впадения Невы были одни болота.

Митрополит Воронежский Митрофан. Икона 18 века

Узнав о смерти Митрофана в ноябре 1703 года, Пётр прибыл в Воронеж для похорон со всем своим царским синклитом. Царь сам нёс гроб с офицерами флота и опустил его в могилу и сказал: «…не осталось у меня такого святого старца- отца».

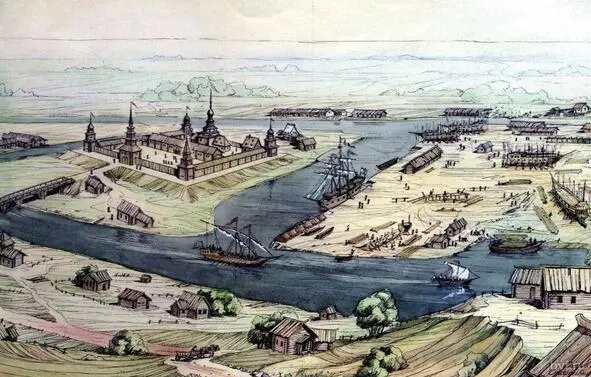

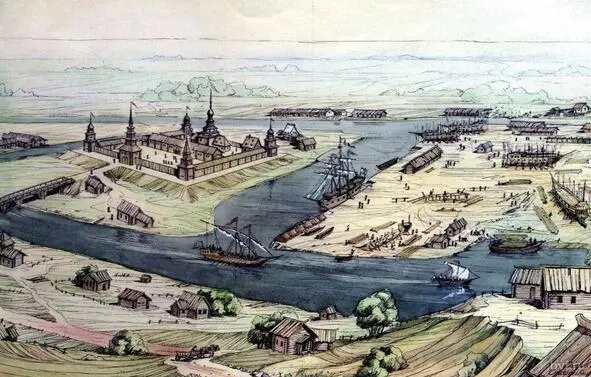

Воронежская верфь. Реконструкция. Художник Н. Яковлев.

В Адмиралтейственаходилась Чертёжная светлица, избы для вязания штропов, молярная изба, каменный трёхэтажный цейхгауз, и ряд кузнец, включая якорную. Тут же появились каменные доки. Был один Сухой док с 5 шпилями.

Инженерное сооружение « Плавающий док» изготовленный под руководством мастера грека Иван Федотовым переплавили с Рамони в Азовское море. Воронеж с тех пор считается родиной отечественных плавающих доков. Рядом с Адмиралтейством работало 5 пильных мельниц (3 водяных, 2 ветряные).

На многочисленных складах адмиралтейства сосредоточены запасы вооружения, корабельной оснастки, инструмента и оборудования. Шведский посол Бергенхиельм доносил королю: «…здесь чрезвычайно большой магазин, устроенный на более 100 тысяч человек, снабжающий как ружья, оружия, порох и фитили, так и мартиры новейшего изобретения, снаряды, пушки и другие военные принадлежности ». Караваны груженных подвод не один год тянулись из Воронежа в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск.

Внутри Адмиралтейского дворанаходился Царский шатёр, откуда осуществлялось руководство строительством флота, канцелярия шатра в отсутствии царя продолжала работать под руководством дьяка Осипа Иванова и Никиты Павлова, переводчиком был Густав Ланг.

При входе во двор были установлены железные часы с 5 боевыми колоколами. За рекой Воронеж против шлюза находились дома адмирала Ф. Апраксина, князя А. Меньшикова, дворянина Н. Зотова, князя Ю. Шаховского, коменданта С. Колычева, капитанов, корабельных мастеров и других руководителей.

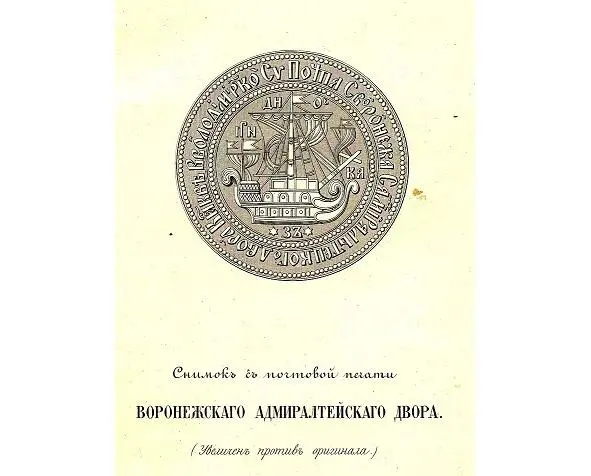

Почтовая печать. Гравюра 18 века.

Хочется отметить ещё одного приглашённого мастера грека Юрия Антоновича Русинова,проработавшего в России более двадцати лет. Этот галерный мастер в ранге капитан-лейтенанта был выдающимся строителем и конструктором галер и им подобных судов. Спроектированная Русиновым «конная галера», предназначавшаяся специально для перевозки лошадей, получила высокую оценку Петра.

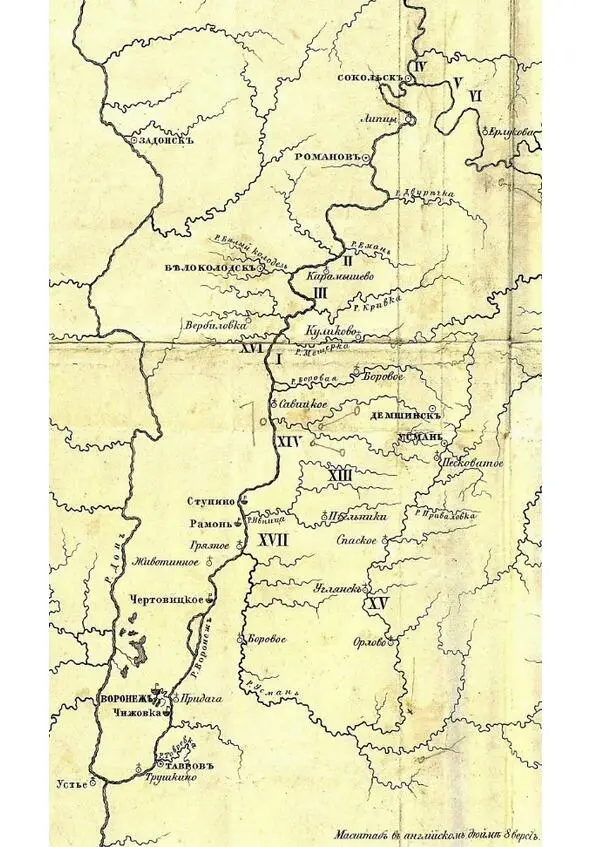

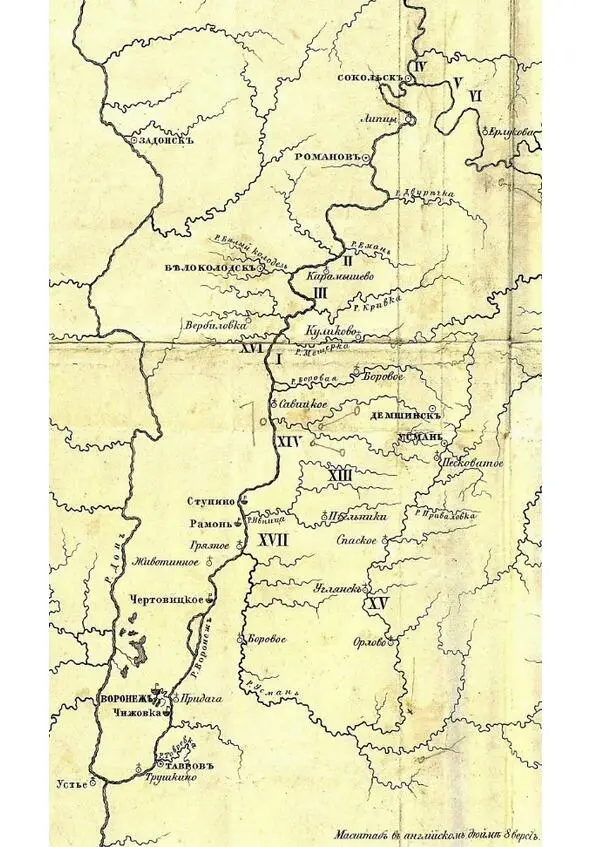

Верфи по реке Воронеж. Карта 18 век.

Под руководством Русинова на Олонецкой верфи, на Галерном дворе в Санкт-Петербурге, в Новгороде, на реке Луге, а также в Або и других финских портах было построено свыше ста галер и скампавей, Из всех иностранных мастеров Русинов выделялся своими незаурядными педагогическими способностями.

В 1715 г. Петр издал специальный указ, в котором объявлялось, чтобы те, «…кто пожелает учиться галерному делу у мастера Юрия Русинова, явились бы к нему. За каждого выученного мастеру будет выдано вознаграждение 50 рублей за человека, а выученный будет получать 60 рублей в год». У Русинова было до десятка галерных учеников, в том числе и Мокей Черкасов, ставший замечательным отечественным строителем галер.

Читать дальше