Так, в 1789 году разбогатевшие прихожане пожелали соорудить каменную двухэтажную церковь: в нижнем этаже во имя Рождества Богородицы, а в верхнем во имя Вознесения Господня. Заложение этого храма, который существует и ныне на Вознесенской горке, было совершено протоиереем Карпинским 16 мая 1792 года, по благословенной грамоте Тобольского епископа Варлаама, подписанной им 28 сентября 1789 года.

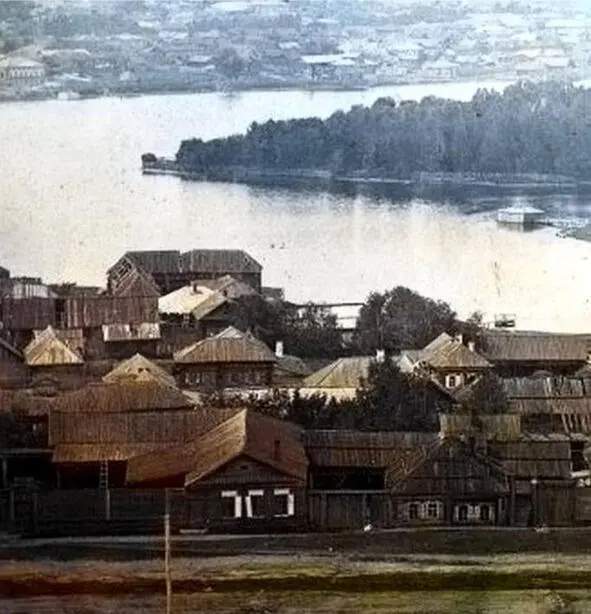

Вид Вознесенской часовни, перенесенной в Нижне-Исетский завод. Фото 1920-х годов

Но, ветхую прежнюю церковь все же не снесли. В 1808 году в екатеринбургскую духовную консисторию поступил запрос из Нижне-Исетского завода о разрешении перенести деревянную Вознесенскую Церковь на территорию завода «так как там церкви до сих пор не построено, а прежняя Вознесенская церковь стоит без прихода и без надобности». Так 19 мая 1808 года из Пермской духовной консистории последовал указ о перенесении деревянной Вознесенской церкви в Нижне-Исетский завод и освящение ее на антиминсе 1783 года. Часовня была перевезена на новое место и 12 июля 1809 года освящена. Так и стояла «ветхая церковь» до тридцатых годов двадцатого века, когда и была уничтожена во времена богобочества.

Иван Редикорцев – первый владелец

В апреле 1934 года в Уралмузей пришла старая екатеринбурженка и принесла две шпаги. Собственно говоря, это были не настоящие произведения оружейного искусства, а миниатюрные чугунные модели от скульптур работы Каслинского литья. Одна шпага ранее была укреплена на фигуре чугунного «Дон Кихота», а другая на «Мефистофеле».

Как пояснила продавщица Редикорцева, эти вещи принадлежали ее родственнику-старожилу Екатеринбурга, жившему в городе с 1870-х годов. Получив за эти каслинские детали 5 рублей она удалилась…

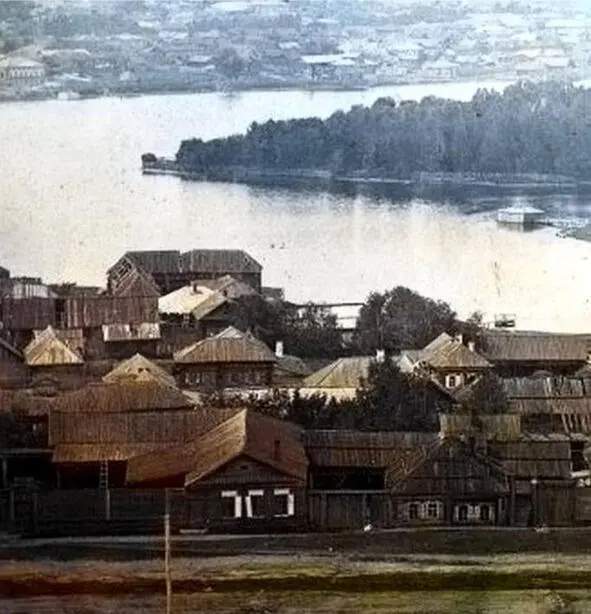

Деревянные постройки, располагавшиеся на месте усадьбы Ивана Редикорцева до 1870-х годов

Итак, как было упомянуто, в начале 1870-х годов в Екатеринбург по делам неоднократно приезжал управитель Березовского завода горный инженер статский советник Иван Иванович Редикорцев, решивший окончательно обосноваться в «Горной столице Урала». Для этого он построил себе усадьбу, которая позже вошла в мировую историю как «Дом Ипатьева».

Здесь нужно кратко рассказать и о владельце будущего «Дома особого назначения». Воспитывался он в богатой семье потомственных рудознатцев, что позволило выучиться на горного инженера и дослужиться до статского советника на разных должностях от Оренбурга до Березовского завода. Его отец, тоже Иван Иванович (1808—1866 годы жизни), был первооткрывателем залежей каменных углей на Урале. «Иван Иванович Второй» родился в 1833 году, а в тринадцать лет был определён в Горный кадетский корпус, откуда вышел поручиком с малой золотой медалью.

Как вспоминали современники, вольготная жизнь позволяла ему еще с малолетства предаваться недетским шалостям со своими «дворовыми». Статского советника Редикорцева нельзя было бы назвать даже симпатичным – его лицо было одутловатым, и после заболевания оспой было обезображено. Иван Иванович, любил завивать свои длинные усы так, что один из них смотрел вверх, а другой вниз. А еще он был слеповат, глуховат и не досчитывался нескольких зубов – полный джентльменский набор.

Иван Иванович Редикорцев

Нужно упомянуть ещё о нескольких данных из жизни этого «незаурядного» екатеринбуржца. Он служил в Миассе, Златоусте, с 1869 года был управителем уже упоминавшихся Берёзовских золотых приисков, а в 1879 году переведён на должность чиновника особых поручений по технической части при Главном начальнике Уральских горных заводов в Екатеринбурге. Вышел в отставку он в 1881 году, как раз к окончанию строительства своей усадьбы на Вознесенском проспекте.

Член Екатеринбургской городской думы, он активно участвовал в деятельности Уральского Общества Любителей Естествознания. Так в «Каталоге Урало-Сибирской научно-промышленной выставки 1887 года» его указали как один из экспонентов. В одном из выставочных павильонов была представлена «редикорцевская» коллекция костей доисторических животных, доставленных из разных мест Урала. Это собрание стало впоследствии основой палеонтологической коллекции Свердловского краеведческого музея.

Читать дальше