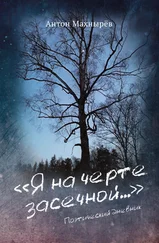

1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Засечная черта в мирное время находилась в подчинении Пушкарского приказа. Ответственность за неё на местах несли особые «засечные головы», приказчики и сторожа. В военное время черта подчинялась непосредственно командующим войсками, на ней расположенным.

Служилым людям дополнительно указано было: к весне 1638 года быть наготове к мобилизации и обзавестись долгими пищалями или карабинами, чтобы с одним пистолем «никаков человек в полку не был». «Боярские дети, у которых не будет карабинов, должны запастись «доброй рогатиной».

Служба на засеке приравнивалась к пограничной, поэтому считалась и фактически была опасной, требовала постоянного напряжения, бдительности и готовности отразить возможный набег противника с оружием в руках. Это о них исследователь эпохи Петра I С. Князьков написал: «Однодворцами назывались прямые потомки мелких служилых людей, поселённых правительством каждый на отдельном участке по всей военной границе Московского государства. Эти служилые люди составляли ту живую подвижную завесу, крайние нити которой должны были уметь нащупывать приближение врага, а всё целое – оживлять и вооружать засеки и мелкие укрепления по вести от передовых дозорщиков и грудью встречать первый напор хищников».

На засеке было хорошо укреплённое место, которое являлось и складом для провианта (ржи, овса, крупы, сухарей, толокна, вина, соли) и боевых припасов (зелья, ядер, пыжей, дроби, свинца, холста).

Наши бишевские служилые люди входили в сотню служилых свияжских татар. Другие подробности их службы на Тетюшской засеке, к сожалению, до нас не дошли. Нетрудно догадаться, что один из братьев был помещик, а это означает, что он был не рядовым служилым человеком. Само слово «помещик» в армии того времени было тождественно слову «офицер». А. Яковлев в упомянутой книге отмечает: «вновь испомещённые служилые люди сидят на небольших поместных участках», «…Денежное жалованье для них не превышало пять рублей в год». Этот же автор замечает: «были звенья засеки – «пустовые», т. е. без надзора, не хватало людей».

Таким образом, деревня Бишево впервые упомянута в письменном документе за 1646 год, однако у нас есть основания полагать, что она могла появиться десятью годами раньше, именно, когда в царствование Михаила Фёдоровича «усиленная работа о восстановлении и строительстве новых засечных укреплений становится заметной с 1635 года». Эта дата совпадает и с фактом появления на Тетюшской засеке отряда из сотни служилых татар.

Привлечение к ратной службе на засечных чертах нового, добровольного контингента служилых помогло устранению «пустовых мест» на засеках, кроме того, созданию дополнительных постов охраны Большой дороги, которая от Свияжска шла на юг в сторону Симбирска и далее. В конце 18 века эту дорогу назовут Симбирским почтовым трактом. А до того она в официальных бумагах в пределах Свижского уезда значилась как Ногайская. Административно-территориальное деление в нагорной и других частях казанского края определялось названиями дорог: Ногайской, Зюрейской, Порецкой, Алатской и др., как это повелось в ордынский период.

Деревня Бишево входила в князя Чирка Аклычева сотню Ногайской дороги Свияжского уезда. Эта дорога являлась не просто Большой, а стратегической, ибо по ней шло сообщение Казани с «понизовыми» городами-крепостями: Симбирском, Самарой, Саратовом, Царицыном, Астраханью. В случае набега ногаев этот путь мог привести их к Свияжску и Тетюшам с тыла. Открывался простор для захвата мирного населения в полон. Поэтому в окрестных населённых пунктах – существующих или вновь образованных – были организованы посты служилых людей, которые соединялись в десятни и сотни. Управляли ими десятские и сотские головы. Расстояние между постами составляло пять вёрст. Некоторые деревни отстояли на достаточно большом расстоянии одна от другой. Силами этих сотен и десятен обеспечивалась охрана Тетюшской засеки, и попеременно они выполняли роль конного дозора на дорогах, а также несли различные милицейские обязанности.

В случае опасности служилые люди соединялись в уездные отряды: Свияжский, Алаторский, Тетюшский. И т. д. Следует заметить, что в ходе военной реформы, вводившей новые, иноземные названия: солдат, рейтар, драгун – и после, сохранялись и старые: стрельцы и городовые казаки, которым в мирное время правительство «давало дворы и землю пахотную, не брало с них оброка и никаких податей, а во время службы давало им жалованье…» (С. Соловьев).

Читать дальше