– Слышь, Зюзя (так к нему обращались в лагере), а правду говорят, что жинку свою прирезал за то, что от бога отреклась?

– Отреклась, был такой грех на её душе! Но прирезал не за это… За словоблудия и призывы к сатанинской власти… Сатана овладел её помыслами. Без веры пыталась русского человека учить жить… А без веры русскому человеку никак нельзя!

Огородников обернулся:

– А что твоя вера шепчет наперёд? Дождёмся рассвета?

Он с удивлением в себе обнаружил, что мысли о побеге уже не властвуют над ним, что, скорее, он начинает жалеть о том, что не нашёл в себе сил отказаться раньше от этого необдуманного поступка. Первый звоночек прозвучал, когда воры их бросили. Уходили в тайгу, даже не оглядываясь. А ведь у них была еда. Второй – как только разожгли костёр. Если даже они и доживут до светового дня, откуда возьмут сил подняться и продолжать побег? Да и куда идти! Все эти вызревшие догадки набирали неподъёмный вес в душе. Невыносимая тоска, безысходность и отчаяние сковывали волю, словно выжигали нутро до пепельной немощи.

– Утро будет, но не для всех! А утром нас найдут! – сквозь завывания ветра проговорил Завьялов.

Он сказал так, словно проговорил заклинание. Ему никто не возразил. Ни оспаривать, ни доказывать что-либо, ни ввязываться в рассудительный разговор не было сил. Усталость неотступно волокла сознание в темноту. Сил думать о том, проснёшься ты завтра или нет, не осталось.

Спать, спать, спать… Сейчас безразлично, что будет завтра.

Сейчас спать, спать, спать…

Над ИТЛ-04.. плыла тревожная тишина. Вечерняя поверка час как закончилась, всё протекало привычным руслом, кроме одного: на плацу отсутствовала четвёртая бригада.

Начальник лагеря – майор Федот Алексеевич Корякин сидел у себя в кабинете под властью нахлынувшей щемящей тоски. Кабинет, четыре на три, самый дальний по коридору: от окна буквой «Т» громоздился стол, в левом углу – сейф, на видном месте стены – портрет Сталина. Всё достаточно аскетично, как и должно быть в кабинете начальника гулаговского лагеря. Брюхатая тоска переваливалась в тревожное состояние. Из соседнего кабинета иногда доносились тяжёлые голоса – это начальник режима капитан Недбайлюк допрашивал дневальных шестого барака, где обитала четвёртая бригада. Стены комендатуры хлипки настолько, что стоит повысить голос, сразу слышно, о чём говорят. Но вот уже довольно давно Корякин утратил интерес к допросу. Он за какой-то надобностью, а за какой, уже и забыл, полез в сейф. Из старого ведомственного журнала выпала маленькая фотокарточка. Присмотрелся – надо же! Искал, конечно, другое, но нашёл её: подобное частенько с ним случалось. А всё потому, что с молодости не любил заполнять отчёты, считая это занятие пустым бумагомаранием. И даже за многолетнюю службу в НКВД не смог переломить свою натуру и раскорчевать в себе бережно-учтивое отношение к заполнению документов.

На фотокарточке он с женой, молодые совсем. Какой же это год? Кажется, перед самой войной, когда он учился в академии! Или позже? Они с Галиной прожили к тому моменту почти три года. Сколько надежд, сколько планов, сколько энергии и веры в себя, в своё будущее, в своё счастье. Как быстро пролетели годы. Многое сломала война, а многое сломалось без её участия. С Галиной Сергеевной – женой – жили первые годы дружно. После учёбы в Военной академии имени Фрунзе началась гарнизонная жизнь, в общем-то, картина привычная и обыденная для начинающего комсостава. Но Галина не выдержала: репутация декабристки не прельстила. Походные условия, разумеется, были тяжелы, быт неустроен, жизнь в воинской части вялотекущая и скучная. Через полгода собрала чемоданы и вернулась в Подмосковье, к родителям. Никакие упрёки, мольбы не остановили её. Гарнизон находился на территории Казахстана, в не совсем забытом богом, а скорее аллахом, ауле, заботливо укрытом тенью зелёно-рыжих сопок. Народу в ауле проживало немного, и можно было бы про него совсем забыть, да географически аул располагался для транспортного транзита лучше не придумаешь. Все караваны следовали через него. Откровенно сказать, Корякин несколько иначе представлял начало военной службы. Вся эта походно-полевая романтика оказалась ему не по душе. В чём-то он соглашался с женой, которая, как выяснилось несколько позже, оказалась не всегда уравновешенной, избалованной и склонной к скандалам. Если первые годы после свадьбы, проживая в Москве, всё у них ладилось, то последующие – напротив: Галина Сергеевна только и выискивала повод укатить домой. И если первые годы детей не торопился заводить Корякин, то потом уже не торопилась Галина, всё отмахивалась, считая, что успеют, что ещё есть время, так и дотянули до войны, когда уж совсем не до того стало. В тридцать седьмом году Корякин, предвидя, что ему придётся если не всю жизнь, то значительную её часть мотаться по гарнизонным общежитиям, перебрался на службу в НКВД. Здесь были явные преференции: начать хотя бы с того, что в Саратове ему сразу вручили ордер на двухкомнатную квартиру. Платили больше да ещё выдавали дополнительный паёк продуктами, который очень кстати пришёлся, поскольку в магазинах ничего путного не купишь. Это уж с сорокового года для выслуги лет перебрался в уголовно-исполнительную систему, ну, и финансовая сторона сыграла не последнюю роль при выкраивании дальнейшей карьеры. В НКВД тогда прошли большие чистки, требовались новые кадры. Корякин считал себя человеком прагматичным, умным и дальновидным. Больше всего он боялся войны, а также что в ней ему придётся принимать самое непосредственное участие. А то что война будет, он не сомневался. И хотя трубили газеты обратное, он им не верил. Он, вообще, к тому времени расстался со многими иллюзиями. Постепенно Корякин втянулся в работу. После уральских лагерей направили вот сюда, в Восточную Сибирь. Повезло, что не на Дальстрой или в Воркутлагерь. Туда жёнушка, точно, ни за какие деньги не поехала бы. А деньги она любила и немалые.

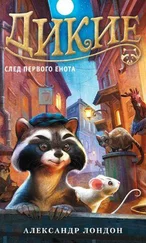

Читать дальше