Где сделал он ошибку, воспитывая своего старшего сына? Почему не сдержался он и не справился с соблазном молодой женщины?».

Вторая повесть книги также заставляет нас задуматься о человеке, о его предназначении на земле. Ради чего стоит жить? Ради успеха, богатства, защищенности или ради любви, ради поиска сути и правды? И тут мы видим то же неспешное течение, ту же раздумчивость. Действие происходит в северных землях, а север – это во многом ключ к нашему национальному мироощущению, Лазебная напоминает нам об этом. Можно было бы назвать эту вещь пасторальной, если бы не огромное напряжение текста. Автор посвятил эту повесть маленькому народу водь. Видно, что Лазебная жалеет о том, что этот народ теперь почти вымер, и ей кажется, что мистическим образом он возродится. Тут есть и мистицизм, и неожиданность ракурса, и очень светлая вера в то, что люди достойны лучшей доли: «Однако природа в назначенный час дарит ведуньям-отшельницам счастье познания любви и материнства. Кто знает, может быть, и по сей день на бывших вожских землях по берегам Ладожского озера до Финского залива живут белокурые и голубоглазые красавицы, гибкие, как лоза, и не по годам разумные, помнящие свое прошлое, помогающие словом и делом в настоящем и предвидящие будущее. …Как знать?»

Завершающая книгу повесть полна очарований цыганской жизнью. Она построена весьма оригинально. Цыгане крадут коня у крестьянина Федора. И дальше вокруг коня Булата и строится вся интрига взаимоотношений людей. Хозяин находит коня, но наказания тем, кто украл, не ищет. Судьба забрасывает цыгана Шандора и коня Булата далеко на фронт, и там они сражаются с врагами Российской империи. Животное является главной пружиной сюжета, а весь текст отлит невероятно крепкой бронзой отношений настоящих мужчин: отношений друг с другом, отношением к Родине, отношением к животным. Повесть небольшая, стремительная и очень занимательная. Редко прочитаешь о цыганах на военной службе государства, но Лазебная, как я уже писал прежде, осознанно выбирает для своих произведений необычные предпосылки, оригинальные обстоятельства, незатертые исторические парадигмы.

И эта ставка работает.

Литературный критик,

главный редактор

Литературной газеты

Максим Адольфович Замшев.

Дорогие читатели! Вы сейчас познакомитесь с одной из семейных легенд, которые из поколения в поколение передаются из уст в уста и бережно хранятся в памяти многих старинных российских родов. Повесть «Цыганский конь земли не пашет» рассказывает о реальных событиях Русско-японской войны, которые случились более 117 лет назад. И, возможно, эта поучительная и трогательная история так бы и продолжала передаваться от старшего поколения к младшему в рамках одной семьи, если бы в роду не появилась девочка, ставшая талантливой и знаменитой российской писательницей и поэтессой…

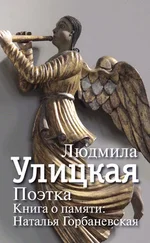

Людмила Лазебная – истинный художник слова, член нескольких крупнейших творческих писательских союзов и литературных объединений, автор известных поэтических и прозаических сборников, лауреат многих наград и премий за успехи в литературе, включая золотую Пушкинскую медаль и Международную Евразийскую премию им. П. П. Бажова «Новый Сказ» в номинации «Проза». Проживает в Санкт-Петербурге, хотя родом из Пензы, где в 1988 году окончила Пензенский государственный педагогический институт (ныне получивший статус университета). Преподаватель и переводчик иностранных языков, кандидат филологических наук.

Новую повесть «Цыганский конь земли не пашет» Людмила Семеновна Лазебная посвятила героям Русско-японской войны, уснувшим вечным сном вдали от родины в братских могилах, на крутых и остроконечных, как пирамиды, сопках Маньчжурии, а также тем простым русским солдатам, которые более века назад выжили в тех кровопролитных сражениях и возвратились в родные края, чтобы продолжать пахать землю, сеять хлеб и растить народившихся детей…

Родной дед Людмилы Семеновны Лазебной (в повести прототип кузнеца Федора) Михаил Пронин был вместе с земляками призван в действующую Российскую императорскую армию осенью 1904 года. Попал в 214-й резервный Мокшанский пехотный полк. Именно тогда волею судеб у мокшанцев служил капельмейстером композитор Илья Алексеевич Шатров, в 1906 году написавший вальс «Мокшанскiй полкъ на сопкахъ Маньчжурiи». Красивая мелодия этого старинного вальса второй век подряд звучит и так же волнует наши сердца. До сих пор в знаменательные для страны праздники под музыку военных духовых оркестров кружатся пары, продолжая знакомиться и влюбляться или вспоминать события минувших дней. С лирической грустью и благодарностью вальс «На сопках Маньчжурии» несет традиции наших предков…

Читать дальше

![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)