Таким образом, подводя итоги всего того, что было сказано о северорусских женских головных уборах, надо еще раз подчеркнуть их огромную роль в комплексе традиционного народного костюма.

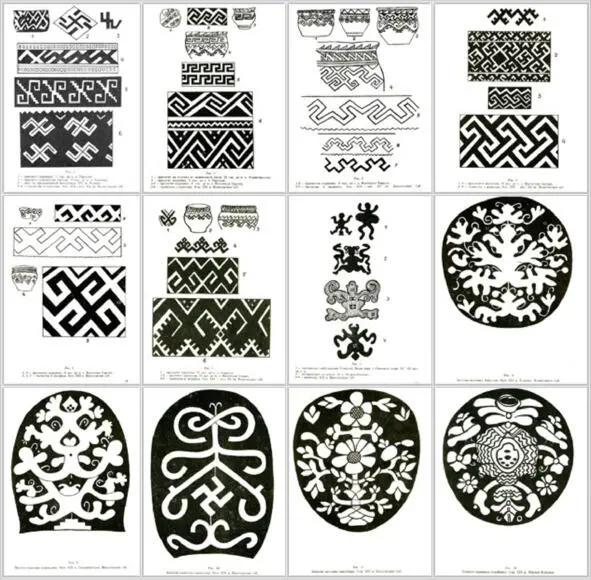

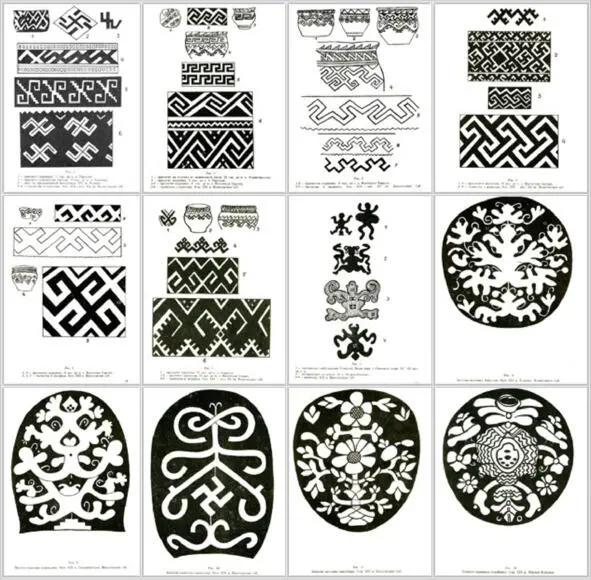

Головной убор свидетельствовал о возрасте своей владелицы, о ее семейном положении (девушка, девушка на выданье, просватанная, молодая женщина, женщина средних лет, старуха); он был оберегом и должен был стимулировать родовую функцию женщины, соединяя ее с миром высших языческих богов и богинь. Являясь логическим завершением всего костюма, женский головной убор нес на себе наиболее священные изображения, символика которых сложилась в глубинах тысячелетий. Именно на северорусских повойниках-кокошниках с наибольшей полнотой и яркостью представлены образы древнейших восточнославянских верховных богинь Рожаниц и верховного бога Вселенной – Рода, культ которого вызывал негодование православного духовенства еще в XV – XVI вв.

Завершить наш анализ символики северорусского женского народного костюма, дожившего в лучших своих образцах до рубежа XIX – XX вв., хотелось бы словами

М.Н.Мерцаловой: «Колдовская сила русского народного костюма так велика, что, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим» (Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. М., 1988. С. 12).

Антонова Е. В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. М. Наука. 1984.

Афанасьев А. Н. Древо жизни. Изб. статьи. М. 1986.

Богуславская И. Я. О трансформации орнаментальных мотивов, связанных с древней мифологией в русской народной вышивке. М. 1964.

Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М. Наука, 1978.

Городцов В. А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды ГИМ, 1926. Вып. I.

Гусева Н. Р. Индуизм: мифология и ее корни // Вопросы истории, 1973, №3.

Гусева Н. Р. Индуизм. М. Наука, 1977.

Дмитриева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М. Наука, 1988.

Древняя одежда народов Восточной Европы. М. Наука, 1986.

Жарникова С. В. О попытке интерпретации некоторых образов русской народной вышивки архаического типа // Сов. этнография, 1983, №1. С. 87—94.

Жарникова С. В. О некоторых архаических мотивах вышивки сольвычегодских кокошников северодвинского типа // Сов. этнография. 1985. №1. С. 107—115.

Жарникова С. В. Отражение языческих верований и культа в орнаментике северорусских женских головных уборов //Научно-атеистические исследования в музеях. Л. Изд. ГМИРиА, 1986. С. 94—107.

Жарникова С. В. Фаллическая символика северорусской прялки как реликт протославянско-индоиранской близости // Историческая динамика расовой и этнической дифференциации населения Азии. М. Наука, 1987. С. 130—146.

Иванов С. В. Народный орнамент как исторический источник // Сов. этнография, 1958. №2. С. 3—23.

Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М. – Л., 1963.

Крестьянская одежда населения Европейской России. М. Сов. Россия, 1972.

Лелеков Л. А. Искусство Древней Руси и Восток. М. Сов. художник, 1978.

Маслова Г. С. Узорное тканье на русском Севере // КСИЭ, 1959. Вып. XI.

Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М. Наука, 1978.

Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – начала XX вв. М.: Наука, 1984. Мифы народов мира. Т. I-П; М. 1980—1982.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л. 1946.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М. Наука 1981.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М. Наука, 1987.

Соболев И. Н. Русский орнамент. М. 1948.

Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М. Наука, 1966.

Тэйлор Э. Первобытная культура. М. 1939.

Вологда 1991

Гусли – инструмент гармонизации вселенной

Каждый исследователь изучающий историю православия на Руси, останавливается перед, необъяснимым феноменом, резко негативным отношением к такому, казалось бы, безобидному музыкальному инструменту как гусли. Так еще проповедник 12 века Кирилл Туровский грозил посмертными муками тем «кто ворожит, гудит в гусли, сказывает сказки». В требнике 16 века среди вопросов на исповеди есть такие: «ни пел ли яси песней бесовских, не играл ли яси в гусли?». А игумен Памфил ругал псковичей за то, что «они во время купальской ночи играли в бубны и сопели и гудением струнным». Исторические документы свидетельствуют, что во времена Алексея Михайловича Романова гусли изымались у населения и сжигались возами. Почему? Сегодня судя по всему мы можем ответить на этот вопрос.

Читать дальше

Вологда 1991

Вологда 1991