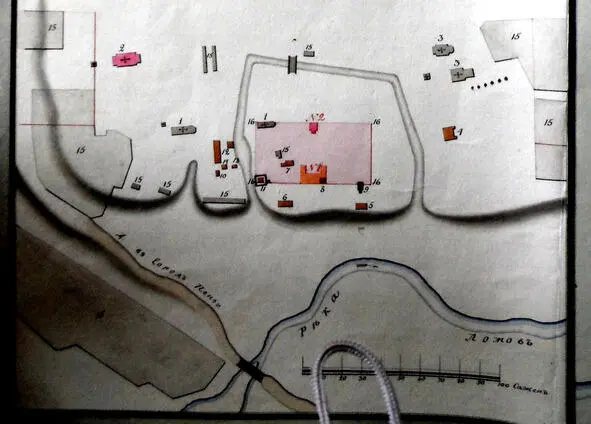

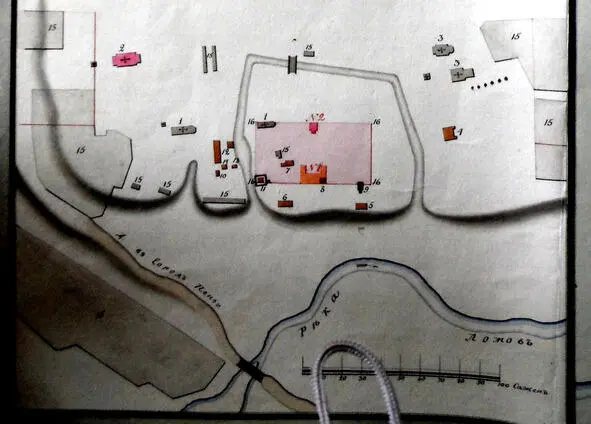

1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 В древности река Ломов имела немного другой вид, чем сегодня. Приблизительно от современного моста, принадлежащего фанерному заводу «Власть труда», вплоть до места, где сегодня находится Красный мост, она раздваивалась на два русла. Таким образом, между руслами образовывался остров, который был покрыт лесом. Затем река сливались в общее устье и дальше текла уже единым потоком вплоть до впадения в Мокшу под селом Прянзерки. Все это показано на старых картах Нижнего Ломова, в частности, на карте 1802 года, которую мне довелось обнаружить в Пензенском архиве.

Схема города Н-Ломова, 1802 год. Внизу видно раздвоение реки перед Красным мостом, а также сохранившийся ров на горе, оставшийся после крепости.

Местность для будущего города-крепости нашими далекими предками, судя по всему, была облюбована уже давно. Нам известно, что об этом говорилось в летописи, которая хранилась в Ломовском архиве в бытность Поликарпа Орлова. Там, в частности, говорилось, что место для будущего города было примечено ещё в 20-х годах семнадцатого столетия, а город Нижний Ломов был заложен в 1630 году. Но по какой-то причине строительство началось только через 7 лет – в 1637 году, а точнее, лета 7145-го. Но главной датой основания нашего города считается 1636 год, которым датирован указ из Москвы о его постройке.

И вот этот год настал. К тому времени ногайские татары объединились с крымскими. Опасность для Московской Руси усилилась, и в Москве решили спешно укреплять свои восточные «украйны». В 30-х годах XVII века было построено 30 городов, в том числе начали строить Нижний и Верхний города на реке Ломов.

В начале XVII века Нижнеломовский уезд представлял собой следующее географическое образование: на севере и северо-востоке уезд граничил с Алатырским уездом, на востоке он доходил аж до реки Суры и сегодняшней Пензы. На юге же он граничил с Саратовским, а на западе с Верхнеломовским и Кадомским (город Кадом ныне находится в республике Мордовия). Также Нижнеломовский уезд делился на четыре стана: Азясский, Никольский, Мокшанский и Завальный.

Царь Михаил Фёдорович Романов Величайшим повелением тогда указал:

«Для защищения святых божьих церквей, целости и покоя христианского от басурманских татарских безвестных приходов на поле построити черту: от реки Цны к реке Дону до Воронежа на 371 верст, а от Воронежа вверх по реке Вороне к Козлову и Тамбову на 205 вёрст, а от Тамбова до реки Волги на 374 версты, всего 965 вёрст. А по черте построити города, а промеж городов по полям земляной вал. Рвы, остроги и надолбы, а в лесах засеки и всякие крепости, чтобы на Его Государевой Украйне теми местами приходу (татар) не было».

Оборонительный вал начали строить чуть позже, а в лето 7144 заложили деревянную крепость – знаменитый в прошлом Ломовский кремль. Да, именно кремль, и именно – лета 7144. Здесь, я думаю, нужно сделать небольшое отступление и дать пояснение по поводу даты и некоторых названий.

Дело в том, что, до 1700 года на Руси было совсем другое летоисчисление. Счет календаря вели не от Рождества Христова (кроме церкви, конечно), а от Сотворения Мира. Новый год начинался на Руси в день весеннего равноденствия, 21—22 марта. Позже – 1 сентября, а после 1700 года – 1 января, что приходилось по Юлианскому календарю на церковный праздник 14 января «Обрезание Господне».

22 марта в народе новый год или новолетие отмечалось встречей жаворонков. С песнями и закличками наши предки выходили на улицы и таким образом встречали долгожданную весну и древний русский новый год или, правильнее сказать, НОВОЛЕТИЕ.

Многие из нас ещё помнят этот народный праздник, во время которого наши бабушки в русской печке пекли вкусных птичек-жаворонков из теста и угощали ими детей. Кстати, у мусульман старый – древний новый год празднуется до сих пор и тоже именно 21—22 марта, называется он «НАВРУЗ».

В неделе было не семь дней, а девять, после пятницы (пятого дня недели) шла не еврейская суббота, а шестица. Воскресение – день, внедрённый в календарь христианством, – назывался седьмицей. Далее – восьмой (осьмица), и девятый день назывался неделя (в смысле, «ничего не делать»: в этот день не работали). Ну а после дня, который назывался неделей, естественно, шёл день после недели – понедельник. Об этом даже в известной сказке Ершова «Конек-горбунок» говорится:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Арсений Сухоницкий - Начало истории [СИ]](/books/390110/arsenij-suhonickij-nachalo-istorii-si-thumb.webp)