Британские пушки держали под угрозой не только торговые суда, вывозившие херес и финики, оливковое масло и соль, – они грозили городу, блещущему чистотой, грозили холстам Мурильо, башне Торре-де-Вегиа, откуда открывалась такая поразительная панорама, что ее не могли испакостить даже вражеские корабли.

С борта тех кораблей Головнин увидел Гибралтар. Потом зеленые с прожелтью воды Гибралтарского пролива сменились лазурью – эскадра бежала на северо-восток, к Южной Франции.

Не столь давно британцы гуляли в Тулоне победителями: роялисты, противники революции, сдали форты и эскадру, интервентов выкурил из Тулона капитан Бонапарт. Теперь его звали императором Наполеоном. Английскому адмиралу не приходилось рассчитывать на роялистов. Взять город он не мог, он держал его в блокаде, но лишь со стороны моря.

Реестр боев, происшедших меж берегами Европы и Африки, потребовал бы, наверное, кибернетической машины. Во времена Головнина там тоже не скучали. После очередного боя, после абордажной схватки, капитан фрегата «Фисгард» писал, что русский волонтер Головнин «дрался с необыкновенной отвагой и был так счастлив, что остался невредим».

Но соль судьбы – в испытании судьбы.

А испытание ждало долгое. Тут подавай не вспышку, не горячечную храбрость. Тут подавай мужество, холодное и терпеливое, в отличие от металла чуждое усталости.

Ему же было нехорошо:

«Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальние моря я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душевного прискорбия, как в сей раз. Даже когда я отправлялся в Западную Индию, в известный пагубный, смертоносный климат, и тогда никакие мысли, никакая опасность и никакой страх меня нимало не беспокоили. Может быть, внутренние, нами непостижимые предчувствия были причиной такой унылости духа; а может статься, продолжительное время, в течение коего мы должны были находиться вне Европы и в отсутствии родственников и друзей и необходимо должны неоднократно встречать опасности и быть близко гибели, рождало отдаленным, неприметным образом такие мысли при взгляде на оставляемый берег».

«Оставляемый берег» – окраинные скалы Южной Англии. Но это лишь географически. А мысленно покидали они Россию. Их – шестьдесят. Шестьдесят душ, экипаж «Дианы».

Как все шлюпы, «Диана» нечто среднее между фрегатом и корветом. Ее «срединность» определялась и водоизмещением, и парусностью, и артиллерийским вооружением. Она несла четырнадцать пушек; пушки были медные, легче чугунных на пятнадцать пудов. Плюс на верхней палубе четыре похожие на бульдогов карронады для стрельбы с короткой дистанции и четыре фальконета, небольшие, чугунные, малого калибра.

Однако шлюп не намеревался драться. Морские сражения осточертели Головнину. Ему минул тридцать один. Половина жизни прошла в огне. Он остался невредим. Зачем? Вить береговое гнездышко? Увольте! Пробил час заветной мечты, родившейся в Итальянском дворце.

Крузенштерн и Лисянский – тоже питомцы Морского корпуса, тоже «крещенные» в балтийских боях, тоже волонтеры, – Крузенштерн и Лисянский вернулись в Россию, как и Головнин, в 1806 году. Но вернулись-то не из Средиземного или Карибского морей, а завершив первый русский кругосветный поход.

Успех был громкий. И заслуженный. Головнин увидел паруса отважных, паруса «Надежды» и «Невы». Он знал виновников торжества, долговязого, сероглазого добряка Ивана Федоровича Крузенштерна, кудлатого, с орлиным взором, порывистого Юрия Федоровича Лисянского.

Пример был подан, начиналась эпоха российских кругосветных путешествий.

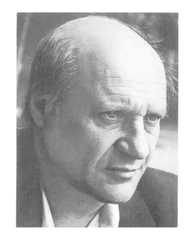

Торить кругосветную дорогу рвались почти все морские офицеры. Наградой была не награда, а слава. «Званых много, избранных мало». Адмиралтейство избрало лейтенанта Василия Михайловича Головнина. В этом избрании было признание.

Император Александр, вняв ходатайству министра, жаловал лейтенанта перстнем и деньгами за составление «Военных морских сигналов» (ими пользовались четверть века). Кроме того, бывший волонтер привез не лондонские сувениры, а «Сравнительные замечания о состоянии английского и русского флотов». Его практические познания не вызывали сомнений. Похвалы Нельсона и Коллингвуда придавали ему большой вес. И вот – назначение на «Диану».

«Надежду» и «Неву» купили в Англии. «Диану» сработали в России. И украсили, как повелось издревле, деревянной резной скульптурой: девственница в коротком хитоне, колчан за спиною, летящие по ветру волосы – Диана. Героиня многих мифов была влюблена лишь однажды – в спящего красавца Эндимиона. Диане, установленной на «Диане», суждено было полюбить бессонное море.

Читать дальше