Для меня стало понятно, что передо мной сидит Иоанн Новгородский, заклявший беса в рукомойнике, что стон, который я слышал за нашей молитвой перед пирогом, суть жалоба низшей плененной Распутиным сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а поклонился ему по-монастырски…»

Так писал о Распутине в вымышленной автобиографической книге «Гагарья судьбина» поэт Николай Алексеевич Клюев, который наверняка этот разговор выдумал и едва ли был с сибирским странником в действительности знаком, но который видел в нем ту же путеводную звезду, что и высший петербургский свет, и именно через образ Распутина решал чрезвычайно актуальную, к слову сказать, эстетическую проблему серебряного века, над которой бились и Брюсов, и Блок, и Мережковский, и Андрей Белый: соотношение поэта и пророка. Он, Клюев, — поэт, вот его дар, Распутин — пророк. Таково его назначение.

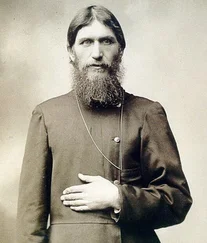

В 1904 году в Северную столицу пришел пророк.

«Из Духовной академии этот пламень перебросился дальше, — вспоминал митрополит Вениамин (Федченков). — Благочестивые люди, особенно женщины стали восхищаться необыкновенным человеком, круг знакомства стал расширяться все больше… "Святой, святой" — распространялась о нем слава. И, голодный духовно, высший круг потянулся на "свет"».

К этому духовно голодному кругу принадлежали и две Великие Княгини дома Романовых, дочери черногорского короля Николая Негоши — Милица и Анастасия, весьма мистически настроенные и одновременно с этим честолюбивые дамы. Светская молва звала их Сциллой и Харибдой… Распутин их заинтриговал. Они-то либо кто-то из них (скорее Анастасия) и познакомили его с Царской Семьей, и в этом смысле Феофан был действительно ни при чем, имея лишь опосредованное отношение ко вхождению опытного странника во дворец. Распутина ввели другие, но встреча Императорской Четы с тобольским крестьянином впоследствии рассматривалась не как случайность, не как проявление Промысла или же рокового стечения обстоятельств, а как часть некоего хорошо продуманного плана или, если угодно, заговора — вопрос лишь в том, кто за этим заговором стоял и какие цели преследовал.

Комендант Царского Села В. Воейков показывал на допросе 28 апреля 1917 года:

«Воейков. Ввел его великий князь Николай Николаевич. Анастасия Николаевна до свадьбы была подругой государыни императрицы. Анастасия Николаевна и Милица Николаевна устроили въезд Распутина во дворец. Они жили в Сергиеве, близко от Петрограда, он к ним ездил; это еще не все, там были разные темные личности, всякая публика проходила через Николая Николаевича.

Председатель. Зачем же было Николаю Николаевичу в царскую семью допускать таких лиц?

Воейков. Он делал это, чтобы пользоваться влиянием или по непониманию; его заставляли делать Анастасия Николаевна и Милица Николаевна».

«Трудно сказать, насколько верны предположения некоторых свидетелей о том, что Милица Николаевна, предугадывая то впечатление, которое Распутин должен произвести на нервных и склонных к мистицизму царя и царицы, хотела иметь в Распутине новое орудие для усиления своего влияния, но <���…> с падением влияния на царскую семью черногорок и их мужей возросло и укрепилось влияние Распутина», — возражал следователь Смиттен.

Еще она версия говорит о том, что введение Распутина в семью Государя было результатом «заговора» целой группы православных иерархов с целью отвадить Царя и Царицу от иностранных и инославных кудесников, часто принимаемых во дворце в первые годы царствования Николая и Александры. Об увлечении Императорской Четы заграничными магами и об участии в этом интересе сестер-черногорок писали многие современники.

«…Милица и ее сестра Стана (супруга Великого Князя Николая Николаевича) имели дурное влияние на Императрицу.

Суеверные, простодушные, легко возбудимые, эти две черногорские Княжны представляли собою легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов.

Каждый раз, когда они встречали "замечательного" человека, они вели его в Императорский дворец, как это было с пресловутым доктором Папюсом или же с Григорием Распутиным. В своих разговорах они были совершенно безответственны», — вспоминал Великий князь Александр Михайлович.

«Вместо же влияния духовенства в придворную сферу проникало увлечение какими-нибудь светскими авантюристами, спиритами, или имел силу обер-прокурор. А душа все же искала религиозной пищи и утешения. Приходилось читать, что до Распутина был при дворе какой-то проходимец-француз Филипп (или Филипе — все равно), — писал митрополит Вениамин. — И вот является теперь не привычный и далекий архиерей, не незначительный и скромный батюшка, а особенный, мирской, "святой человек". Можно было заинтересоваться таким! А Григорий Ефимович мог производить впечатление своей силой утешения <���…>

Читать дальше