Сегодня в мире только две школы в танкостроении. Одна — русская, основы которой заложил Кошкин. Другая — западная, представленная танками стран НАТО: немецким "Леонардом",американским" Абрамсом",английским "Челленджером" и французским "Леклерком". "Общенатовское" семейство танков имеет характерные для них конструктивные особенности, отличающие их от русских танков, произведенных на заводах в Тагиле и Омске. Вдумайтесь. То, что смогли совокупным усилием создать все страны Европы и США, оказалось под силу одной России!

Только великая танковая нация могла выиграть противостояние со всем миром в создании могучих и умных бронированных машин.

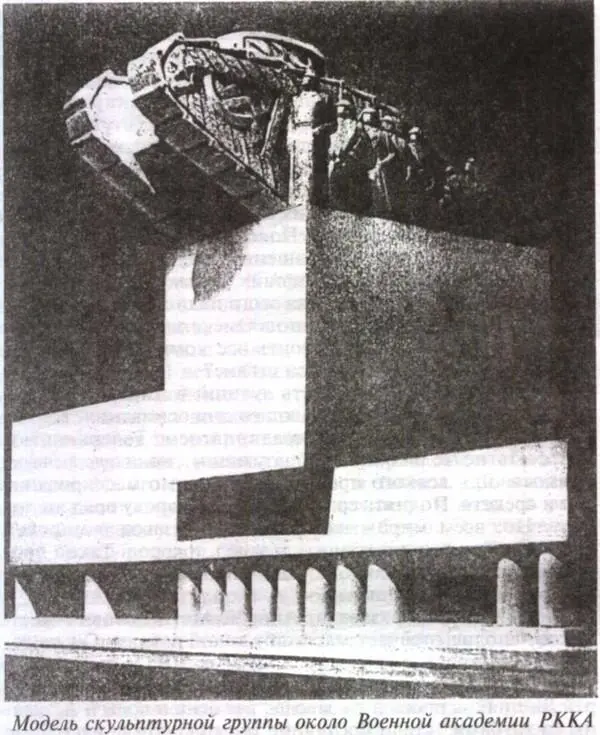

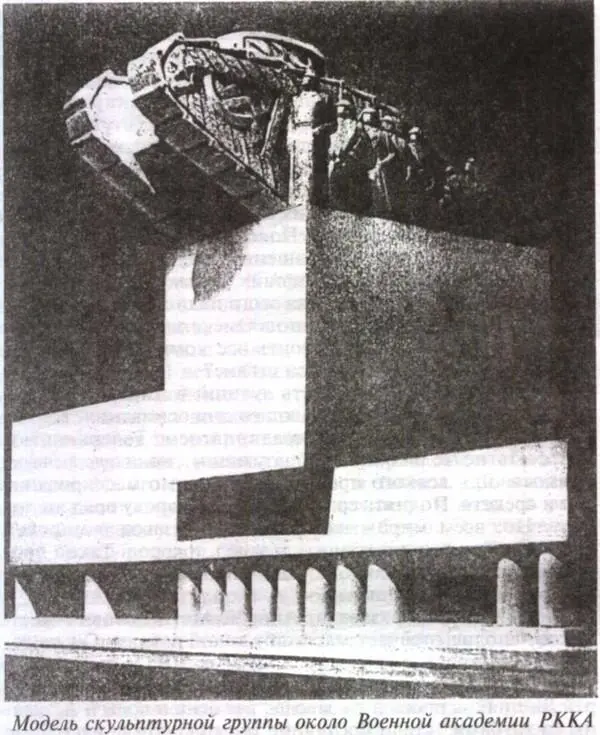

К сожалению, не очень высокий уровень наших начальников не позволил им в полной мере оценить художественный и провидческий смысл танковой скульптурной группы. Им показалось, что в Т-34 больше лошадиных сил, чем в танке у академии, и скульптуру уничтожили. Теперь надо и ее восстанавливать.

Омский паровозовагоноремонтный завод уже отметил столетие со дня основания — он вступил в строй в 1896-м, в год коронования императора Николая II. Биография его совпала с самым драматичным веком русской истории. Начинался завод как Главные железнодорожные мастерские для среднего и капитального ремонта подвижного состава. Завод есть порождение Великого Сибирского рельсового пути и быстро стал крупнейшим предприятием Омска, которое относят к категории "градообразующих". В год создания завода будет закончена постройка стального пути от Челябинска к Омску. С этого же, 1896 года ведет свое рождение Ново-Николаевск (Новосибирск), когда берега Оби соединит мост у поселка Кривощеково. Транссиб пробудил к жизни громадный край до Тихого океана. Первый камень в основание Великого рельсового пути положил в 1891 году во Владивостоке Цесаревич Николай Александрович после возвращения из кругосветного плавания на крейсере "Память Азова". Россия осознала, что все ее будущие судьбы связаны с Сибирью, и повернулась, наконец, лицом к Тихому океану.

Первыми роль железных дорог в войне осознали немцы в лице Гельмута фон Мольтке. Его ученик граф Шлиффен заметил: "Железные дороги стали средством, орудием войны, без которого современные большие армии не могут быть ни собраны, ни отправлены вперед, ни сохранены".

Трагический разрыв между готовностью дорог и судьбой армии почувствовала Россия в японской войне. Даже само строительство Сибирской магистрали Япония расценила как угрозу своим замыслам укрепиться в Корее и Манчжурии для вытеснения России из этого региона. Самураи даже войну начали внезапно, чтобы нанести решающий удар до того, как Россия доведет Транссиб до Тихого океана. Особая комиссия генерал-инженера Н. Петрова провела в 1907–1909 годах исследование железных дорог в России и пришла к выводу: "Исход войны мог быть другим при более высокой провозоспособности Сибирской железной дороги". При другом исходе войны была бы иной и судьба России, и судьба ее царя. Вот что значат железные дороги в жизни великой страны.

Образцовой можно назвать организацию железных дорог в Германии в Первую мировую войну. Это дало право руководителю железных дорог Германии после окончания войны заявить, что "миро, которым помазан всякий полководец, должно в эпоху железных дорог отдавать смазочным маслом паровоза".

Слово "миро" в греческом языке означает "благовонный елей". Основным веществом для приготовления миро Православная Церковь использует оливковое масло. Кроме него, туда добавляют еще сорок веществ: ладан, лепестки розы, фиалковый и пряный корни, мускатное, розовое, лимонное и гвоздичное масла и т. д. Но в миро для полководца теперь, после Второй мировой войны, кроме масла паровозного, надо бы добавлять танковое масло и немного солярки.

Интересно, что железные дороги дали воюющей стране не только локомотивы и вагоны, но и танки. Танкостроение, как часть живой воюющей силы народа, тоже обязано своим развитием железным дорогам. Все лучшие наши танки родились в недрах паровозостроительных заводов. Наиболее наглядно это видно на примере Омска. Омские Главные железнодорожные мастерские сразу стали крупнейшим предприятием города на две тысячи рабочих. Названия его рабочих поселков- "Порт-Артур", "Сахалин", "Семипалатинск" — отражают дух той эпохи, времени великих переселенческих кампаний Столыпина и японской войны. В 1930 году мастерские были преобразованы в Омский паровозоремонтный завод.

Читать дальше