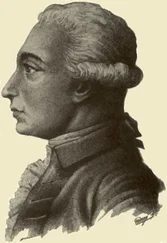

Книга приносит Сен-Мартену не только славу, но и репутацию «тёмного» писателя: эпитет «пониманию не поддающаяся» (inintelligible) будет сопровождать книгу «О заблуждениях и истине» и до и после смерти её автора. Через семь лет второй его труд, «Естественная картина отношений, которые существуют между Богом, людьми и Вселенной» (1782), написанный у покровителей в Париже и в Люксембурге, выйдет также в Лионе [Gence 1824: 18]5. Уже в первой работе появляется знаменитый псевдоним Сен-Мартена «неузнанный философ» [5] Выходные данные обоих трудов Сен-Мартена указывают в качестве места издания шотландский Эдинбург, хотя в действительности они вышли в Лионе. Такого рода предосторожности в дореволюционной Франции не были излишни для любых религиозно-философских трудов, кроме католических, «свыше» одобренных.

[6] .

Сотрудничество с Виллермозом или даже пребывание в лоне Ордена Паскуалли не означало сочувственного отношения Сен-Мартена к «внешнему пути» познания вообще, поэтому говорить о его «разочаровании» в масонстве не приходится – никогда не было и «очарования». В письме барону Кирхбергеру в июле 1792 г. он заметит:

«Не скрою от вас, что шёл когда-то этой дорогой, богатой и показной, той самой, благодаря которой открылись врата моего пути в жизни <���…> Но всё равно всегда я в себе чувствовал могучую склонность к пути тайному и внутреннему (la voie intime et secrète), а этот внешний, наоборот, мне привлекательным не казался даже в пору самой ранней юности. В двадцать три года для меня уже на нём тайн не оставили, так что среди вещей, иных людей так сильно манящих, орудий, формул и приготовлений всякого рода, которым мы предавались, много раз доводилось мне говорить своему наставнику: "Как же это, учитель. всё это необходимо, чтобы молиться Богу?". Доказательством того, что всё это – лишь замещение [молитвы], был его ответ нам: "Так или иначе, нужно довольствоваться тем, что имеешь"» (курсив наш – М. Ф.) [Saint-Martin 1862: 15].

Судя по этому признанию, Сен-Мартен «порвал связи с масонством» [Лотман 1997: 462] задолго до краткого периода сотрудничества с Виллермозом. Недаром в «Крокодиле» эзотерического карьерного продвижения показательно удостаивается, притом по своей воле и на свою беду, только злонамеренный «египтянин», а идеальное духовное братство в представлении Сен-Мартена, чуждое оккультным посвящениям Общество Независимых, носит второе название Общества Одиночек. Такое равнодушие к «внешней» стороне дела объясняет, почему Сен-Мартен не хотел учреждать или организационно оформлять даже своё собственное учение, а термин «мартинизм», впервые употреблённый им самим [MP. № 226], использовал с изрядной долей иронии как сторонний наблюдатель. Его учение, чуждое «внешнему пути», в отличие от комплексных оккультных институций, созданных много позже его смерти и называвших себя «мартинистскими» [Педенко 2018: 73–74], в «зримых» формах принципиально не нуждалось. Более чем прав был Жанс, когда замечал, что «Сен-Мартен ни в малейшей мере не стремился плодить новых последователей своего собственного учения (faire des prosélytes), он желал [иметь] только друзей, которые были бы учениками, да и не его книг, а учениками самих себя» [Gence 1824: 14]. «Мы здесь (в земном мире – М. Ф.) только для того, чтобы делать выбор», заметит он в 1797 г., добавив, что целью объединений людских должен быть совместный поиск истины, а не амбиции их руководителей [MP. № 732]. В написанной незадолго до смерти последней заметке «Моего портрета», он снова скажет:

«Единство заключено не столько в объединениях [людских], сколько в нашем индивидуальном сочленении (jonction) с Богом. Только тогда, когда оно достигнуто, сами собой мы обнаруживаем: мы братья друг для друга» [MP. № 1137].

Отец Сен-Мартена не мог сочувственно отнестись к писательской карьере сына, не говоря уже о пути «свободного мыслителя». «Не будучи в силах загасить мою склонность к глубоким духовным вопросам (les objets profonds)», он пытался «образумить» сына. Когда Сен-Мартену было около тридцати лет, отец дал ему прочитать одну из проповедей иезуита, известного ортодоксальными католическими взглядами, Луи Бурдалу (1632–1704), доказывающую, что в догматах веры рассуждениям не место. После ознакомления с этим трудом Сен-Мартен сказал отцу:

«”С помощью рассуждений отец Бурдалу захотел доказать, что не нужно рассуждать”. Отец мой сохранил молчание и более к делу [моего перевоспитания] не возвращался» (курсив наш – М. Ф.) [MP. № 162].

Читать дальше

![Клод Сенак - Властелин Темного Леса [Историко-приключенческие повести]](/books/23854/klod-senak-vlastelin-temnogo-lesa-istoriko-thumb.webp)