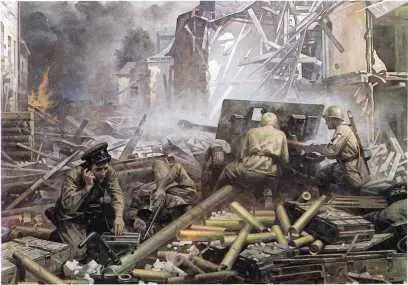

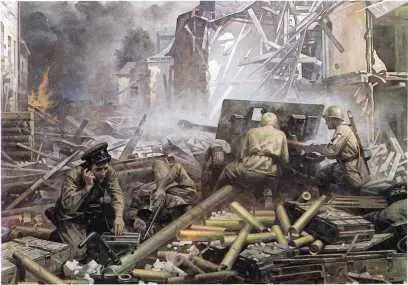

Сталинград. Уличные бои .

Немцы, как говорят, были обескровлены в наступлении. Но ведь и наши войска понесли немалые потери. Какими же силами будем вести контрнаступление мы? Пока город оборонялся, в тылу Советской страны были подготовлены мощные резервы. Наши бойцы получили много танков Т-34, много новых самолетов — истребителей, пикировщиков, штурмовиков, было много орудий у наших и много снарядов к ним. Теперь у нас было чем воевать.

Вся задуманная операция делилась на несколько частей:

1) прорыв обороны;

2) окружение немецкой группировки у города;

3) создание внешнего фронта, который задержал бы фашистов, идущих на помощь окруженным;

4) пресечение попыток врага выйти из кольца и полное уничтожение окруженных войск.

Замысел контрнаступления заинтересовал Сталина. В конце обсуждения он сказал: «Разговор о плане продолжим позже. То, что мы здесь обсуждали, кроме нас троих, пока никто не должен знать».

Жуков и Василевский выехали в район боевых действий, чтобы изучить условия для подготовки контрнаступления, посмотреть места, где лучше сосредоточить резервы.

Было у них и еще важное задание — помочь командующим фронтами организовать оборону волжских рубежей. Ты ведь знаешь, как враг в эту пору рвался к реке, как хотел занять весь город. В оборонительных боях советские войска должны были не только устоять, но и как можно больше истребить врагов, их танков, самолетов, орудий — от этого тоже зависел успех контрнаступления.

В конце сентября в Ставке снова состоялся разговор о будущих военных действиях. На этот раз вернувшиеся с фронта Жуков и Василевский подписали карту-план контрнаступления. Сталин карту-план утвердил своей подписью.

Надо ли говорить, как важно было сохранить наш план в тайне? В дальнейшем, когда в работе над ним приняли участие другие военачальники — начальники родов войск Красной Армии, командующие фронтами и армиями, — разговор о плане вели только с глазу на глаз, при личных встречах. Ни в письменных распоряжениях, ни в разговорах по телефону и шифровках по радио не было ничего, что могло бы натолкнуть гитлеровскую разведку на следы будущей операции.

«Уличные бои в Сталинграде». Картина Г. Марченко .

Свое держать в тайне, чужое знать

Операция «Уран» — такое название получило контрнаступление — должна была начаться 9 ноября на Юго-Западном фронте и 10-го — на Сталинградском. Разница в сроках объяснялась тем, что до Калача — места встречи ударных соединений обоих фронтов — с севера надо было пройти 120–140 километров, а с юга — 100.

Всего 3–4 дня отводилось для этих ударов.

Однако сроки начала «Урана» были перенесены на 19 и 20 ноября. Из-за недостатка автомобилей вовремя не были подвезены боеприпасы, горючее, зимнее обмундирование. Не в полной мере была готова и авиация. А на нее возлагались большие задачи: подавить авиацию врага, прикрыть наши войска от ударов с воздуха, пробивать бомбежками дорогу наступающим частям, преследовать отходящего противника.

Каждый день отсрочки таил в себе опасность того, что враг узнает нашу тайну. И тайна охранялась всеми способами.

Новые войска сосредоточивались не там, где им предстояло нанести удар, а в 50–60 километрах от нужного места. Все передвижения производились только ночью, с погашенными фарами. На день и люди и машины замирали, затаивались по оврагам, в редких лесках, селениях. Дело осложнялось тем, что на Юго-Западном фронте резервам приходилось переправляться через Дон, а на Сталинградском — через Волгу. И если по берегу Дона были леса, которые на светлое время укрывали танки, орудия, пехоту, то берега Волги были совершенно открыты. Гитлеровские летчики бомбили мосты, паромы, однако и на Волге скопления наших войск не заметили. В это время через реку эвакуировались со своим имуществом жители Сталинграда. Они-то и помогли в этом месте маскировке войск.

Задолго до контрнаступления прекратилась почтовая связь между солдатами ближних фронтов и их семьями — по перемещению полевой почты враг тоже мог догадаться о перемещении войск.

Читать дальше

![Анатолий Митяев Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] обложка книги](/books/418903/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej-cover.webp)