И. В. Сталин произносит речь на параде войск 7 Ноября 1941 г.

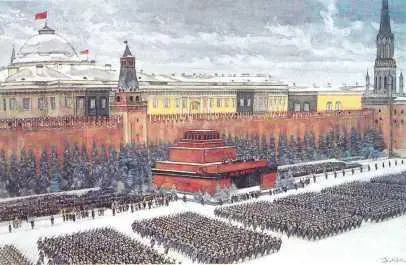

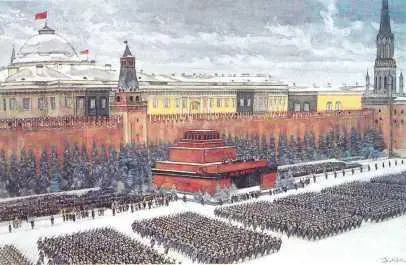

Наравне с памятными боями и сражениями художники запечатлели в живописи и рисунках суровый парад первой военной осени. «Парад 7 Ноября 1941 г. на Красной площади» — так одинаково названы картина К. Юона и автолитография В. Богаткина .

Перед контрнаступлением

Гитлера и окружавших его лиц называют авантюристами. Авантюрист, конечно, тоже взвешивает шансы на удачу. Но наглость, самоуверенность не позволяют ему делать расчет точным. И рано или поздно авантюрист жестоко расплачивается за свои авантюры. Они никогда не кончаются добром, будь это случай между двумя людьми или война между двумя государствами.

Участник операции «Тайфун» начальник штаба 4-й армии генерал Блюментрит писал: «Когда мы вплотную подошли к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось. С удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила». У некоторых немецких военных стали трезветь головы. Командующий резервной армией генерал Фромм советовал сделать мирные предложения Советскому Союзу и кончить войну. Но он остался со своим советом почти в одиночестве. Наступление на Москву — после двухнедельной паузы — продолжалось с еще большим ожесточением. Как говорится, пан или пропал.

«Вспоминая те дни, — писал К. К. Рокоссовский, — я в мыслях своих представляю себе образ нашей 16-й армии. Обессиленная и кровоточащая от многочисленных ран, она цеплялась за каждую пядь родной земли, давая врагу жестокий отпор; отойдя на шаг, она вновь была готова отвечать ударом на удар, и она это делала, ослабляя силы врага. Остановить его полностью еще не могла. Но и противник не мог прорвать сплошной фронт обороны армии.

Обе воюющие стороны находились в наивысшем напряжении сил. Сведения, которыми мы располагали, говорили, что все резервы, имевшиеся у фон Бока, использованы и втянуты в бой под Москвой. Войскам Западного фронта, в том числе и нашей армии, нужно было во что бы то ни стало продержаться.

Мы понимали: остается нам продержаться совсем немного, и в этом святая наша обязанность».

Ноябрь был на исходе. Приближался морозный декабрь. В Москву гитлеровцы не пробились. Фашист, сидевший в окопе на подмосковной земле, обессилел. Ему, готовившемуся кончить войну в теплые месяцы, стало холодно. Он натянул на кованые сапоги соломенные калоши (сплетенные в Германии, у нас таких никогда не делали), укрылся одеялом, замотал голову шалью, отнятой у крестьянки. Впервые — после победных парадов в Варшаве и Париже — он понял, что война дело нешуточное.

…Генерал Жуков, обещая Верховному Главнокомандующему удержать Москву, просил в распоряжение фронта еще хотя бы две армии. К началу декабря резервы были готовы. По предложению командующего фронтом они стали выдвигаться в полосы предстоящих действий: в район Дмитрова — 1-я ударная, несколько южнее — 20-я. А в районе Рязани сосредоточилась 10-я. Они стоят за нашими войсками, на которые сильнее всего давят фашисты, все еще надеясь окружить Москву. Если врагу вдруг удастся прорвать фронт, то положение восстановят резервные армии. Если все будет благополучно и фронтовые соединения удержат свои позиции, все равно лучших исходных рубежей для нашего контрнаступления, чем сейчас заняты резервами, не выбрать. Советские войска глубоко охватили северную и южную группировки гитлеровских войск.

На юге прямо гриб получился — с ножкой и широкой шляпкой. В азарте наступления фашистские военачальники сами для себя создали опасное положение. По этим «грибам» и ударят войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов совместно с резервными армиями, авиацией Московской зоны обороны, 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО и другими соединениями и частями.

Над серединой Москвы скрестились лучи прожекторов, поймали, ослепили вражеский бомбардировщик. «Арбат военный». Линогравюра В. Бибикова .

Читать дальше

![Анатолий Митяев Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] обложка книги](/books/418903/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej-cover.webp)