Интересная закономерность: говорить о деле образно, афористично может лишь человек, который не просто знает, а вложил в то дело душу, живет им, им страдает и радуется ему. Слушая плоские речи, наборы стандартных слов, мы прощаем их говорящему, считая, что он не красноречив. А красноречие-то рождается в деле. Преданность делу рождает прекрасные слова о нем. Матери, лаская любимых детей, без труда говорят трогательно и нежно…

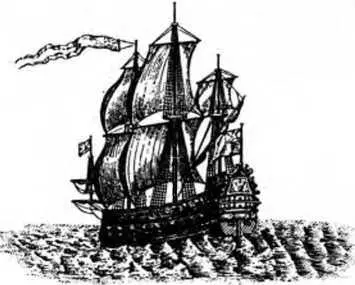

28-пушечный фрегат «Архангел Михаил», 1702 г. Старинная гравюра.

Бригантина, 1710 г. Старинная гравюра.

Петру принадлежит сравнение армии и флота воюющего государства с двумя руками человека. «Всякий потентат (владетель), который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». Горе однорукому. С двуруким ему не справиться.

Швеция была двурукой. Руки ее были сильные. Минуло десять лет борьбы, и у России одна рука — сухопутная армия — налилась крепчайшей силой. Вторая рука — флот — наберет такую же силу во втором десятилетии Северной войны. Русский флот на Балтийском море к концу жизни Петра I станет самым могучим — 48 линейных кораблей и фрегатов, 28 тысяч моряков! Но мы в 1713 году. И русский корабельный флот по численности в три раза меньше шведского.

Линейные корабли в основном делает Адмиралтейская верфь в Петербурге. Главным строителем там Федосей Моисеевич Скляев, бывший подручный корабельного плотника, произведенный Петром в офицеры. Есть и другие русские мастера. Корабли их постройки не уступают лучшим иностранным. У первых балтийских кораблей звучные, победные названия: «Полтава», «Нарва», «Ревель», «Шлиссельбург»… Есть корабль с именем старой российской столицы — «Москва», есть с именем любимой жены Петра — «Екатерина». Но мало их еще. Они не могут пока рассчитывать на успешные действия в море — шведы уничтожат их. Петр посылает верных людей за границу, чтобы там прикупить корабли. Строительство своих, покупка чужих — все совершается медленно. И выходит, что вера Карла XII в свой флот обоснованная. Шведский флот — господин Балтийского моря. Он не допустит русские десанты ни к берегам Финляндии, ни, тем более, к берегам Швеции.

Адмирал Франц Яковлевич Лефорт командовал флотом во 2-м Азовском походе. Старинный портрет.

Бытует грубоватая, но верная поговорка: «Сила есть, ума не надо». Ощущение собственной силы очень часто притупляет ум, лишает осторожности, вызывает пренебрежительное отношение к действиям, придуманным другими. Уверенные в могуществе своих кораблей и фрегатов, Карл и его адмиралы не удосужились вникнуть поглубже в особенности Балтийского моря. А Петр, генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, другие русские морские начальники, располагая слабым корабельным флотом, над особенностями Балтики размышляли.

Одна из важных особенностей Балтийского моря — это шхеры. Гранитные массивы Финляндии и Швеции, спускаясь в море, словно разбиваются о волны — у берегов великое множество островков, островов, скал, подводных камней. Шхеры располагаются почти вдоль всего северного берега Финского залива, прерываясь лишь у Гангутского полуострова. Финские шхеры смыкаются с Абоскими шхерами в Ботническом заливе. Устье Ботнического залива как бы перегорожено Аландским архипелагом — несколькими большими островами и тысячами маленьких и совсем крохотных островков. Это тоже шхерный район, западная часть которого примыкает к берегу Швеции. Получается, что шхеры тянутся чуть ли не от самого Кронштадта и чуть ли не до самого Стокгольма. Фарватеры в шхерах мелководные, извилистые, похожие на лабиринты. Большие корабли там не могут плавать. Но малые корабли и суда — гребные и парусно-гребные — в шхерах ходят. Петр и Апраксин решили (в прибавку к корабельному флоту) построить галерный флот и с его помощью добраться шхерами до Стокгольма. Галеры должны принудить короля Карла XII, шведское правительство к миру.

Галеры, как мы знаем, строили еще для второго Азовского похода. Эти суда длиной до 50 и шириной до 7 метров ходили на веслах и под двумя косыми парусами. Они имели от 16 до 24 пар весел; каждым веслом гребли несколько солдат. Галера вмещала 300 человек, а малая быстроходная галера — скампавея — 200. Вооружались эти корабли пушками: одной большой — 24-фунтовой и несколькими мелкого калибра. При таком слабом артиллерийском вооружении экипаж галеры мог победить в схватке с кораблями противника лишь абордажным боем. Что такое 24-фунтовая пушка? В фунтах выражался калибр орудия. Определялся он весом чугунного ядра. Фунт равен 400 граммам. Значит, ядро самой большой галерной пушки — 24-фунтового калибра — весило 9,6 килограмма. А что такое абордажный бой? Это бой на палубе корабля, когда корабли противников сцепляются и команды вступают в рукопашную схватку.

Читать дальше

![Анатолий Митяев Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков] обложка книги](/books/33204/anatolij-mityaev-vetry-kulikova-polya-rasskazy-o-vo-cover.webp)

![Анатолий Митяев - Подвиг солдата [Рассказы]](/books/33094/anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy-thumb.webp)

![Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/418903/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej-thumb.webp)