«Кому Переяславль, а мне Гореславль…», «Кому Боголюбово, а мне горе лютое…», «Кому Белоозеро, а мне черней смолы».

«Егда веселишися многими яствами, а мене помяни теплу воду ниюща от места незаветрена; егда лежиши на мягких постелех под собольим одеяла, а мене помяни под единым плата лежаща и зимою умирающа…»

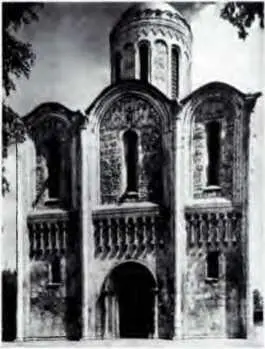

Дмитриевский собор во Владимире — выдающийся памятник древнерусского зодчества. Построен в 1193–1197 гг.

Самое знаменитое, самое удивительное, что есть во Владимиро-Суздальской земле, — это городок Москва. Пока об этом никто не знает, не догадывается. Все, что происходит вблизи и вдали от нее, все так или иначе, прямо или косвенно связано с тем, что, пройдя чреду испытаний, Москва станет сперва стольным городом Московской Руси, потом столицей России и еще через века — центром Советской страны.

Бояре в Новгороде, устрашенные нашествием рыцарей, долго судили, долго рядили и под нажимом простого люда просили князя Александра вернуться на новгородский «стол».

Ждал ли Александр, что его попросят вернуться в Новгород? Ждал. Он получал известия о продвижении врага и, как человек большого ума, редкой интуиции, предвидел будущие события. В смертельной опасности, надвинувшейся на северо-запад Руси, князь-полководец должен иметь власть — и над казной, и над людьми, у него должно быть право распоряжаться силами и средствами без долгих прений с боярским советом. Александр ждал посольство в Переяславле-Залесском, в городе, где родился и жил еще мальчиком.

Этот город в своем названии хранит родство с Киевской Русью, с Переяславлем южным, что на реке Трубеж, впадающей в Днепр. Чтобы отличить от старшего тезки, к названию молодого Переяславля потомки Мономаха прибавили «Залесский». Он, если глядеть с Днепра, находится за лесами. Трубежем названа речка, впадающая в озеро Клещино, — это в память о днепровском притоке. Конечно, долгие века изменили родину Александра Невского. Изменились и многие названия. К примеру, озеро Клещино стало озером Плещеевым. Из «Переяславля» выпало «я», современное название города — Переславль.

Церковь Покрова на Нерли — одно из самых прославленных творений древнерусского зодчества. Построена в 1164 г. в ознаменование похода на Волгу.

Суздальский кремль. Фрагмент иконы, начало XIII в.

Но о былом нашему сердцу верно скажут холмы, поросшие лесами, гладь озера, уходящего дальним берегом к горизонту, каменные стены окрестных монастырей, древний крепостной вал, неожиданно пересекающий современные улицы, Преображенский собор святого Спаса, что в самой середине города, — приземистый, белокаменный, с высокой главой, с узкими, как бойницы, окнами в надежно-крепких стенах. В этом соборе над маленьким княжичем Александром был совершен обряд посвящения в воины; епископ торжественно подстриг ножницами волосы мальчику, после молебствия и благословения отец князь Ярослав Всеволодич перепоясал сына мечом и посадил на коня. Гости этой многозначительной церемонии — закаленные в боях дружинники, бесстрашные бойцы — желали мальчику стать храбрым защитником родной земли.

Летом 1241 года Александр Невский приехал в Новгород.

Дружина Александра и конные новгородцы энергично очистили от врага близкие к Новгороду земли и дороги. Затем, пополнившись ладожанами, карелами и ижорянами, устремились к Копорью. Сильнейшая крепость была взята и разрушена до основания. Предателей и изменников Александр приказал повесить; часть пленных немцев отправил в Новгород, часть отпустил, чтобы те рассказали своим о первом поражении. Взятие Копорья откликнулось скорым эхом: воодушевленные победой русских, восстали эсты на захваченном германцами острове Сарема в Балтийском море. Они у себя побили рыцарей и католических попов.

Начало было удачное. Теперь очередь была за Псковом. Но вернуть его силами, которыми располагал Александр, невозможно. Тем более невозможно дать рыцарям решающее сражение. Александр попросил помощи у отца — великого князя Ярослава (отец еще не ездил из Владимира в Каракорум и был жив). Помощь пришла — войско суздальцев во главе с братом Александра Андреем. В начале весны 1242 года, верный принципу стремительности и внезапности, Александр легкими отрядами перерезал дороги, ведущие в Псков, а главными силами ударил на город. Рыцари и изменники-бояре отчаянно оборонялись — рассчитывать на снисхождение грозного князя не приходилось. В бою погиб почти весь вражеский гарнизон, в том числе семь десятков рыцарей. Восемь знатных рыцарей были взяты в плен и в оковах отправлены в Новгород. Псковских изменников и главного из них — посадника Твердилу Иванковича — вздернули на виселице.

Читать дальше

![Анатолий Митяев Ветры Куликова поля [Рассказы о воинской доблести предков] обложка книги](/books/33204/anatolij-mityaev-vetry-kulikova-polya-rasskazy-o-vo-cover.webp)

![Анатолий Митяев - Подвиг солдата [Рассказы]](/books/33094/anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy-thumb.webp)

![Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/418903/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej-thumb.webp)