Юрий Казаков

НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

ежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море… Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идёт человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: сёмгу ли несёт, с пестерем ли в лес идёт или так…

ежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море… Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идёт человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: сёмгу ли несёт, с пестерем ли в лес идёт или так…

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой долгий век — всё помнят, всё знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его тёмный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось.

Никишку в деревне любят. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышлёный, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеётся басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его: как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дёгтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень крупным жёлтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнёт другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать вёрст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

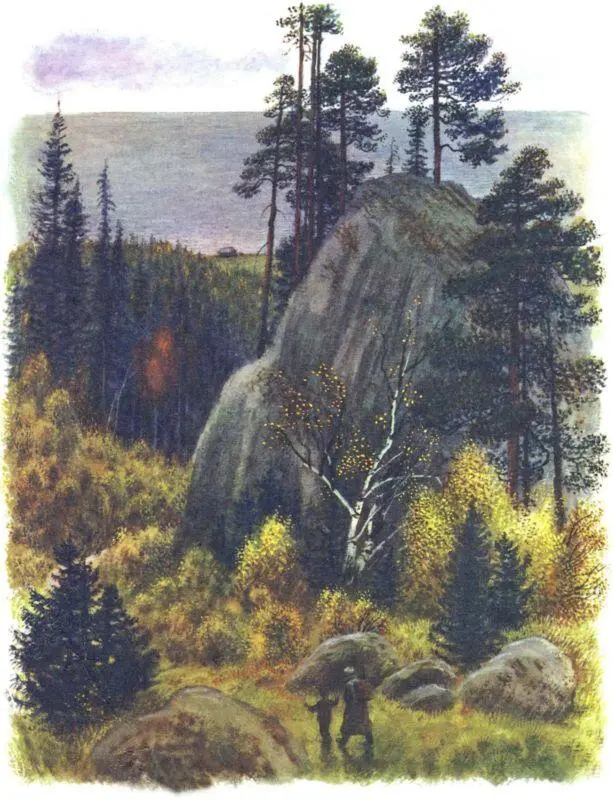

— Ступай всё берегом, всё берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак… Двадцать вёрст всего — близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает…

— Но-о!

Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нём нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает, не любит моря, хочет всё левее забрать, подальше от воды. Но Ники ка знай себе подёргивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит! Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнажённых отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна.

Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеётся:

Читать дальше

ежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море… Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идёт человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: сёмгу ли несёт, с пестерем ли в лес идёт или так…

ежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море… Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идёт человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: сёмгу ли несёт, с пестерем ли в лес идёт или так…

![Юрий Казаков - Манька [Рассказы]](/books/417108/yurij-kazakov-manka-rasskazy-thumb.webp)