И не думал тогда никто, что настанет такое время — и на месте этого селения, где малая речка Неглинка впадала в Москву-реку, поднимется город, прекраснейший и многолюдный, какой назовут Москвою…

Утром пошли ладьи дальше и очень скоро свернули в другую малую речку — Яузу, и уже к вечеру добрались до волока. Весь следующий день перетаскивали ладьи по каткам и устроились на ночлег у той узкой речки, что текла на север.

— Вот она, Клязьма-река, — сказал проводник. — Скоро конец нашему пути.

Вниз по течению легче было грести. С каждым новым притоком ширилась Клязьма-река. Правый её берег был низкий, болотистый, а левый поднимался высоко, с малыми селениями кое-где; в иных жили русичи, а в иных люди племени весь, с ними через толмача — переводчика — разговаривали.

Прошло ещё сколько-то дней, и причалили ладьи к высокой горе, овраги крутыми склонами спускались по обе её стороны, а на вершине виднелось селение русичей.

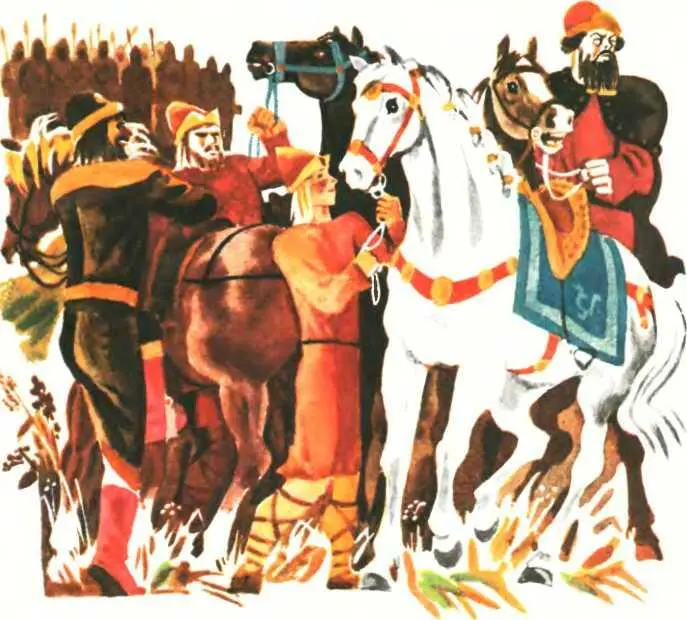

— Наше странствие кончилось, — сказал проводник. — Отсюда идёт прямая конная тропа в стольный град земли Залесской — Суздаль. Сорок вёрст считают.

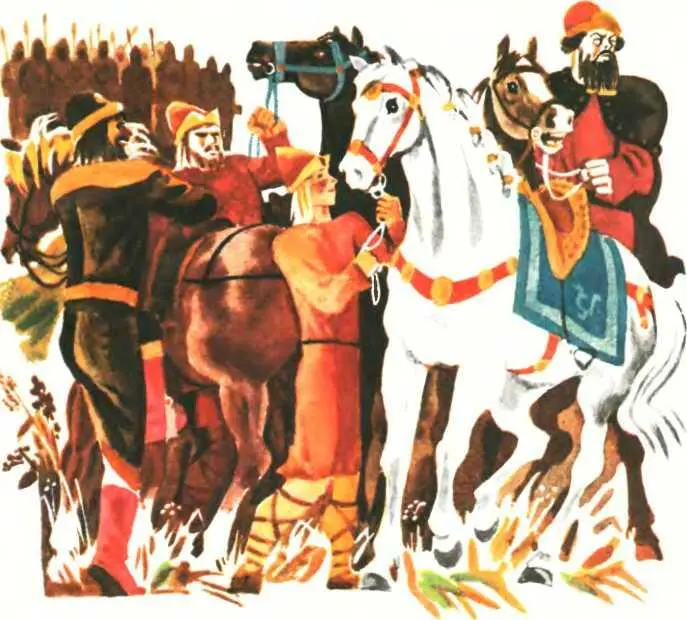

Для обоих бояр и княжича Владимира раздобыли коней в селении, воины пешими доберутся, а гребцы на месте останутся.

— А вы дальше плывите, — сказал проводник переселенцам, — скоро найдёте, где жить устроиться.

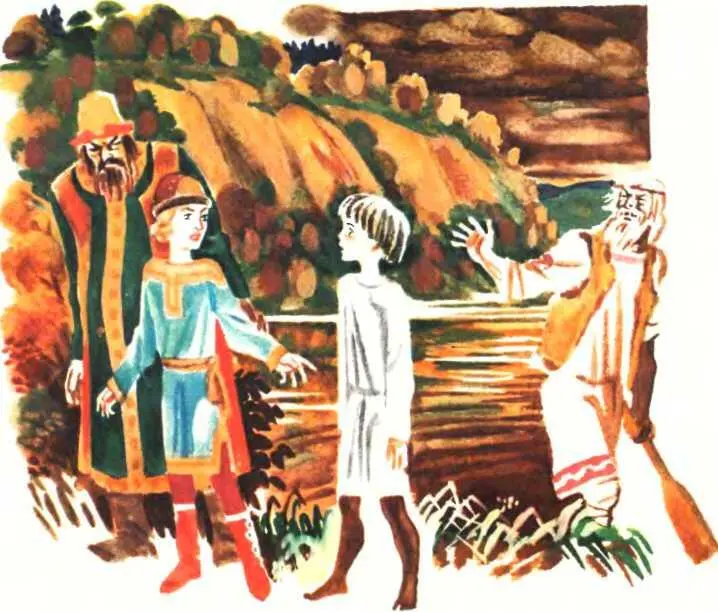

Владимир подошёл к Епифанке, хотел его на прощание обнять, да дядька за рукав потянул.

— Может, ещё когда и свидимся! — крикнул княжич вслед Епифанке, когда тот впрыгивал в ладью.

Мог ли тогда думать юный княжич, что пройдёт сорок два года, и вновь тем же долгим и трудным путём он прибудет к этой горе над Клязьмой-рекой, уже как знаменитый Владимир Мономах — славный и многократный победитель половцев. И повелит он построить здесь город. Окружат его высокие дубовые стены с воротами, с башнями, белокаменный одноглавый храм встанет внутри стен.

И назовут город в честь основателя — Владимиром…

Три ладьи переселенцев отправились дальше, вниз по Клязьме-реке. На третий день к вечеру причалили они к правому берегу под гору. У родника с ключевой водой устроились.

Утром дед проснулся рано, прошёл вдоль воды, на гору поднялся, вернулся и сказал:

— Посмотрел я, какое здесь приволье. С горы тот берег на сорок вёрст виден. Шесть недель мы скитались. Довольно. Тут и поселимся.

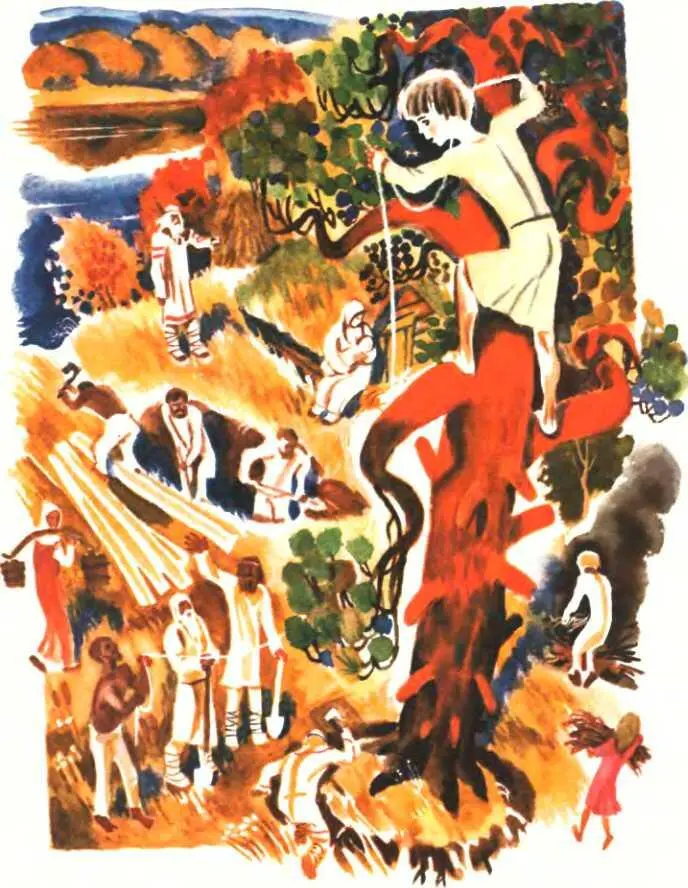

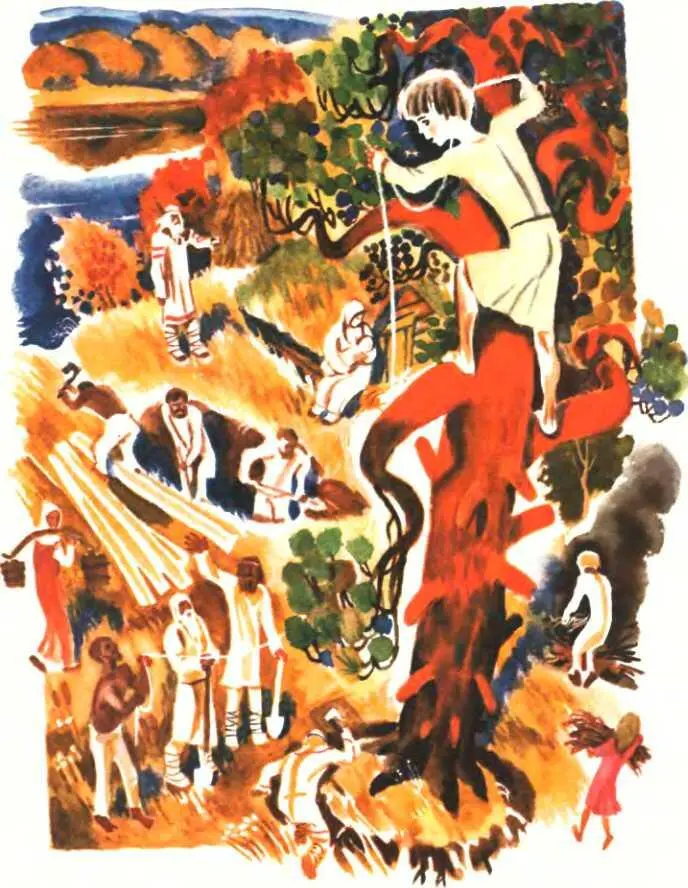

Разгрузили ладьи, корову девчонки повели пасти. Дед наметил, где по склону горы будут стоять землянки, где лес корчевать для будущей нивы.

И пошла работа от восхода и до заката солнца. Лишь самые малые дети играли и в Клязьме-реке купались. А взрослые и ребята постарше копали землянки, крепили их стены жердями, крыши ветками настилали, а поверх землю насыпали. Посреди каждой землянки ямку выкапывали — для очага. Придёт зима, на очаге будут пищу готовить. И тепло сбережётся.

— Дым глаза не выест, — сказал дед. — Как-нибудь до весны проживём, а там избы начнём рубить.

Епифанко усердствовал с теми, кто лес корчевал. Сперва вокруг дерева откапывали те корни, какие неглубоко, в разные стороны от ствола расходились, и перерубали их. Но были корни, какие шли вглубь, до тех не всегда удавалось добраться.

Епифанко влезал на дерево ловчее белки, у самой вершины привязывал к стволу верёвку и спрыгивал на землю. Мужики дружно, изо всех сил тянули верёвку, раскачивали дерево. Оно кряхтело, стонало, наконец, падало. За день по дюжине сосен, елей и берёз валили. А коли дуб попадался, трудились над каждым стволом долго. Тонкие деревья и кустарник выкорчёвывали мальчишки, а девчонки им помогали.

Землянки построили скоро, а лесу требовалось корчевать много, вот-вот нагрянут холода, и потому трудились без отдыха.

А дед теми днями ладил к железному сошнику деревянную соху да вязал липовым лыком кленовые зубья к бороне. Когда он кончил, то пришёл на место будущего поля и сказал:

— Потрудились вы на славу. Пока нам этого поля хватит.

Он привязал два конца верёвки к сохе, шесть молодцов встали по два в ряд, дед взялся за ручки сохи.

Поднатужились молодцы. И потянули, потянули… И пошла, пошла соха целину пахать.

Читать дальше