Однако познания друзей Чавчавадзе и Завелейского, приобретенные в годы их службы в Грузии, не ограничились в Петербурге участием в этом важном коллективном издании. Можно пойти несколько дальше и заглянуть в «Энциклопедический лексикон».

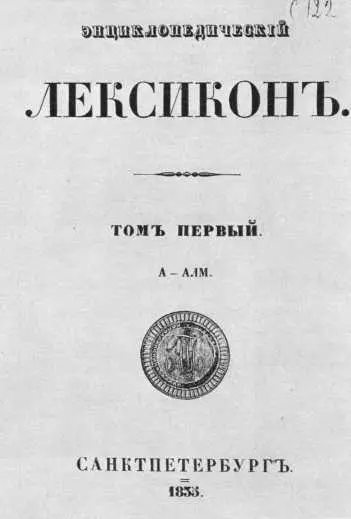

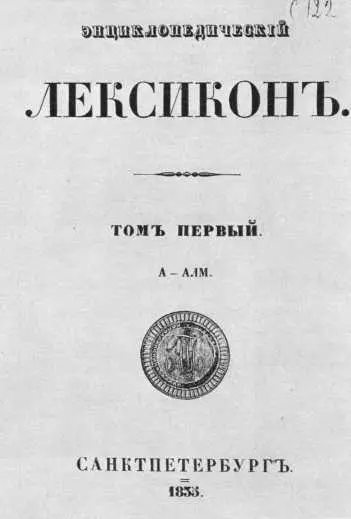

« Энциклопедический лексикон» Плюшара.

В 1834 году петербургский издатель Адольф Плюшар задумал выпустить многотомный «Энциклопедический лексикон». К участию в этой первой русской энциклопедии решено было пригласить лучшие научные и литературные силы России. Главным редактором на общем собрании сотрудников был выбран Николай Иванович Греч. Первый том вышел в 1833 году. Особое внимание редакция обращала на русскую часть издания — на статьи по русской словесности, русской истории, законоведению русскому, по географии России, ее экономике, много места отводилось жизнеописаниям русских людей.

Рекомендуя географические статьи «Лексикона», редакция заверяла, что «каждая часть России обработана в сем отношении сотрудниками, бывшими на местах, ими описываемых… статьи о Кавказе…»

Остановимся, чтобы обратить внимание на две знакомые нам фамилии: «…Статьи о Кавказе сообщены В. Н. Григорьевым и В. С. Легкобытовым, занимавшимися исследованием и описанием Кавказа по поручению начальства».

Если же заглянуть в перечень подписчиков, то мы без труда обнаружим еще одно знакомое имя: «Генерал-майор князь А. Г. Чавчавадзев».

Статьи о Кавказе для «Лексикона» Плюшара пишутся в годы, когда А. Г. Чавчавадзе — знаток Кавказа, высокообразованный человек, владеющий грузинским, русским, иностранными языками, — живет в Петербурге общим хозяйством с В. С. Легкобытовым, когда они вместе читают газеты, обсуждают все новости. И, естественно, говорят о статьях, предназначенных для печати. Может ли быть сомнение в том, что Чавчавадзе просматривает эти статьи, подает советы друзьям…

Если Василий Завелейский, скромный министерский столоначальник, по протекции дяди мог попадать на литературные вечера в доме Греча, мог ли прославленный генерал, тесть Грибоедова, крупный поэт А. Г. Чавчавадзе, живя в Петербурге целых три года — половину 1834-го, 1835-й, 1836-й, половину 1837 года, — мог ли он не видеть никого из писателей? Нет! Это просто еще не исследовано: поверить в это нельзя!

Вспомним: именно в 1836 году, когда Чавчавадзе находится в Петербурге, Пушкин печатает в «Современнике» свое «Путешествие в Арзрум». А в предисловии к нему упоминается генерал Чавчавадзе. И вот мы должны уверить себя, что за три года Чавчавадзе ни разу не встретился в Петербурге с Пушкиным. Даже если бы они были незнакомы между собою, три года — очень значительный срок. Но ведь имеются веские основания считать, что они и прежде были знакомы. Они могли и должны были встретиться в 1829 году, когда Пушкин, совершая путешествие в Арзрум, на две недели останавливался в Тифлисе и, как он пишет, «познакомился с тамошним обществом».

Пушкин не называет имен, но мы-то знаем, кто был виднейшим лицом в тогдашнем тифлисском обществе!

А. Г. Чавчавадзе.

На обратном пути Пушкин снова останавливался в Тифлисе. И его приглашали в гости наперебой. «Здесь остался я несколько дней, — пишет Пушкин, — в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских».

Это было две недели спустя после похорон Грибоедова. И Чавчавадзе в те дни находился в Тифлисе. Это уж нам точно известно. Правда, тогда над его домом тяготел траур, но именно потому Пушкину, хорошему знакомому Грибоедова, надлежало нанести визит его вдове и его тестю и выразить им сочувствие. Если бы он даже и не был с ними знаком — этого требовало уважение к грузинским обычаям и дружеские чувства к убитому. Это соображение высказал наш великолепный поэт — покойный Г. Н. Леонидзе. Пушкин восхищался умом Грибоедова, писал о нем как о человеке необыкновенном и выдающемся деятеле государственном. Имя его Пушкин ставил среди первых поэтов.

Тифлис в ту пору — маленький город, если сравнивать его с современным: около двадцати тысяч жителей. Известно, что Пушкин в Тифлисе обедал у Прасковьи Николаевны Ахвердовой, ближайшего друга этой семьи. Чавчавадзе жили вместе с ней в ее доме в продолжение пятнадцати лет. Это она воспитала Нину, сосватала ее с Грибоедовым. Сопоставляя все эти данные, думаешь: Пушкин должен был познакомиться с Чавчавадзе, даже если бы раньше и не был знаком! Но ведь они могли встречаться и раньше— еще в ту пору, когда Пушкин учился в Царскосельском лицее, а Чавчавадзе служил в царскосельских гусарах вместе с П. Я. Чаадаевым, П. П. Кавериным, к которым Пушкин убегал, чтобы провести время в пылких беседах. Чавчавадзе перевел на грузинский язык пушкинские стихи — «Цветок», «Пробуждение», «Анчар», «Обвал», вступление к «Медному всаднику»… Нет. Просто еще не найдены прямые доказательства знакомства Чавчавадзе с Пушкиным! Но ведь и не все еще обнаружено, не все исследовано, прочтено — мемуары и письма людей того времени, которые могли знать поэтов. Нашлись же записки Василия Завелейского. И другие найдутся! Уверен! Сколько в одних государственных наших архивах лежит еще не прочитанных писем — тысячи, десятки тысяч и сотни, а изучена лишь малая часть… А сколько существует семейных архивов, неизученных воспоминаний и дневников!..

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ефим Добин - История девяти сюжетов [рассказы литературоведа]](/books/27190/efim-dobin-istoriya-devyati-syuzhetov-rasskazy-litera-thumb.webp)