Мы долго стояли молча, смотрели вдаль, на широкие просторы лугов, на Волгу. Все родное, близкое теперь казалось таким далеким, неприветливым.

Яшка вдруг отвернулся от меня и стал беспощадно срывать пересохшие метелки воробьиного проса. Он мял их в руках, потом безразлично бросал под ноги и втаптывал в рыхлую серую пыль.

— Взял да и не ехал бы в Самару! — промолвил Яшка после некоторого молчания. — Одному там пропасть можно.

— Да, «не ехал бы»! — сказал я. — Как тут не поедешь, когда и рубаха уже новая надета!

— А ты бы не соглашался.

Но тут я ничего не мог сказать Яшке, потому что мне и самому вдруг захотелось уехать в город. Будто угадав мое желание, Яшка сердито швырнул в сторону вырванную с корнем метелку воробьиного проса и дрогнувшим голосом сказал:

— Ну и поезжай, не больно жалко!

— И поеду, а тебе что! — любуясь новой рубахой, проговорил я.

Яшка тер ладошкой глаза и морщил свой маленький носик. Узкие, острые плечи его тихонько вздрагивали. Мне стало нестерпимо больно, точно меня кто уколол острой иглой. Я подошел к товарищу и, заглядывая ему в лицо, спросил:

— Зачем ты, Яш?.. Не надо.

— Это я так просто… глаза чешутся.

— А ты не чеши — болеть будут, — сказал я.

Но и у самого вдруг «зачесались» глаза, и я тоже стал тереть их ладошкой.

Послышался голос моей матери:

— Васярка, домой иди, а то на пристань скоро!

Яшка пошарил в кармане и, взглянув на меня, сказал:

— Вась, на, возьми себе этот ножичек. Мне мама другой купит… Может, и не увидимся больше никогда…

Это был тот самый маленький складной ножик с костяной ручкой, которым Яшка всегда хвалился и дорожил больше всего на свете.

А когда мы вернулись в избу, я подарил Яшке три свои удочки: одна из них была с крашеным поплавком, «самая счастливая».

На закате солнца мы с отцом отправились на пристань. Пристанщик Филипп Захарыч, большой любитель поговорить, поздоровался с отцом и спросил:

— В Самару, Григорьич?

— Да. Хочу сынка определить куда-нибудь.

— Ну, на ваканцию, значит!.. Дело хорошее. А сколько ему годков-то?

Отец помедлил с ответом, потом сказал:

— Васярке? Тринадцать годов скоро будет.

— Так, так… — И Филипп Захарыч завел с отцом длинный разговор.

Пароход пришел с большим опозданием — за полночь. Быстро подали трап.

Филипп Захарыч, погладив маленькую курчавую бородку, важно объявил:

— Кто до Самары, пожалте…

Отец взял меня за руку. Яркие электрические огни парохода до боли резали мне глаза. Я шел и засматривался на каждый предмет. Пароход казался мне необыкновенным, сказочным, хотя ничего сказочного в нем не было — грязный купеческий пароходик местной линии.

Не успели мы усесться в четвертом классе, на корме, как послышался первый гудок, за ним — второй и третий.

— Отходит, — сказал отец и сел на свернутый канат.

Корпус парохода дрогнул. Тяжело проскрипели кранцы, захлопали плицы колес по быстрой черной воде.

Отец встал и подошел к борту. Указывая на берег, он сказал мне:

— Смотри, сынок, смотри… — и крепко-крепко прижал меня к себе.

Я стоял и не мигая смотрел на родной берег, на удалявшийся дебаркадер, на догоравший костер, оставленный пассажирами.

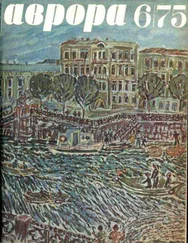

В Самару приехали утром. Было еще рано, однако набережная кишела людьми. Тут были грузчики, кочегары, плотовщики, механики. В рваной одежде, небритые и непричесанные, они искали работу — поденную, рейсовую, постоянную, встречали пароходы, предлагали пассажирам свои услуги — за пятачок снести багаж. От Успенского спуска до Струковского сада по берегу тянулись лабазы, склады и пристани хозяев-пароходчиков. По одной стороне набережной лепились друг к другу ветхие тесовые харчевни, «обжорки», бакалейные и хлебные лавки. Толстые горластые торговки наперебой зазывали прохожих «откушать горячих щей», сваренных из мясных отбросов. В калачных рядах и за трактирными стойками — пузатые, при часах хозяйчики, стриженные под «горшок», с широкими, как лопата, бородами, — апостолы и царьки Двадцатого квартала. Возле трактира Парашина монотонно завывала шарманка, дремал в клетке желтобрюхий облезлый попугай, предсказывающий беды и счастье. Фокусники собирали вокруг себя большие толпы зевак, глотали аршинные шпаги, совали себе в нос кривые иглы, сопровождая свои «номера» неизменными выкриками: «Алле!» Под шарманку, под гремучий бубен пела осипшим голосом молодая женщина с восковым лицом, увешанная разноцветными стеклышками бус. Пела протяжно, заунывно:

Читать дальше