Я провозился довольно долго и даже забыл про съёмку. Когда вспомнил, времени уже было в обрез. Только-только. Я прикрыл ящик газетой, ссыпал в неё остатки, которые не успел разобрать, и поставил ящик на место, чтобы отец его не заметил.

Но, видно, я поставил плохо. Не так, как он стоял раньше. На другой день я не спохватился, а через день, когда заглянул между дверьми, ящика уже не было.

Отец в это время спал на диване, не разув ботинок и не сняв пиджака. Он, конечно, знал, где ящик, но я не стал будить его. А наутро про такие вещи спрашивать бесполезно. Утром он никогда не помнит того, что было вечером.

Провозившись с ящиком, я опоздал на студию. Глазов на меня надулся, и я тоже надулся. В конце концов, он может и не брать меня. Я ему не навязывался. Он мне сказал:

— Ты понимаешь, что это работа? Что сюда надо приходить не вовремя, а заранее. Понимаешь, заранее! Как приходят на любимую работу.

Он мне выговаривал, а я молчал. Я думал, что ему надоест всё это выговаривать. Наконец он спросил:

— Не будешь опаздывать?

Я сказал:

— Откуда я знаю?

Он удивился, даже снял свои чёрные очки:

— Кто же знает?

— Не знаю. — Я пожал плечами.

— Да ты что зарядил: «Не знаю, не знаю…» Мы тебя ведь не насильно заставляем сниматься!

А я сказал:

— Очень мне нужно! Могу и не играть!

И повернулся, чтобы уходить. Тогда Глазов рассмеялся и сказал:

— Нет, брат! Так дело не пойдёт. Ты пропуск получил? Получил! Значит, тебе уже зарплата идёт. А это, думаешь, за что?

— Какая зарплата? — спросил я.

— Самая настоящая. Скажи только, на чьё имя её выписывать. Кто из семьи её получать будет?

— Отец, — сказал я.

— Пусть придёт завтра подписать договор, — сказал Глазов. — А теперь — быстро в гримёрную.

Глава седьмая, в которой появляется шофёр студии Михаил Иванович

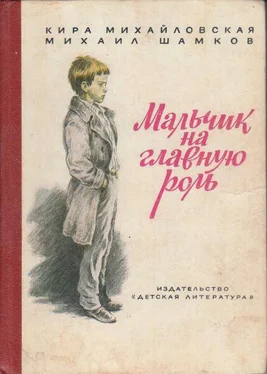

Съёмки нашего фильма ещё не начались, но каждый день Алёша Янкин приходил на студию. Сколько интересных вещей здесь происходило! Шли пробы грима. После проб загримированного Алёшу снимал фотограф. Он шутил, посмеивался и болтал с Алёшей о пустяках, но Алёша знал, что эти шутки сопровождают серьёзное дело, необходимое для будущего фильма. Поэтому он ловил каждое замечание гримёра, фотографа или приходившего иногда взглянуть на Алёшу Глазова. Новое ощущение, мне кажется, приходило к Алёше. Он оказался нужен. Нужен всем: режиссёру, гримёру, оператору. Я часто заглядывал в гримёрную. Алёша покорно сидел перед зеркалом, предоставляя парикмахеру хлопотать вокруг: то зачёсывать волосы наверх, то взбивать их пышным чубом, то натягивать один за другим несколько париков. Слова «поярче», «приглуши тон», «пропали глаза» звучали для Алёши таинственно. Однажды битый час Алёшу украшали веснушками, но пришёл Глазов, поморщился, и веснушки стёрли. В другой раз изменили форму носа, наклеив на переносицу какую-то накладку. Я заметил, как одеревенело лицо Алёши, как он вжался в кресло, и предложил накладку снять, но гримёрша сказала, что это лишь на первых порах неудобно и что скоро Алёша освоит нос. Но было ясно, что Алёше больше всего подходит его собственный нос. Пришёл художник, смахнул накладку, и все мы с удовольствием увидели в зеркале повеселевшее Алёшино лицо.

Пока мы занимались носом, в соседнем кресле совершалась удивительная метаморфоза. Молодой артист на глазах превращался в великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Алёша освободился от нашлёпки, взглянул в зеркало и увидел там живого классика. На лице Алёши отразилось крайнее удивление.

— Чувствительно благодарю вас, — сказал Николай Васильевич гримёру. Алёше он улыбнулся хитрой улыбкой и поднялся из кресла. Красный его шёлковый халат, подпоясанный кушаком с кистями, мягкие сафьяновые вышитые чувяки — всё Алёша охватил одним взглядом.

Николай Васильевич Гоголь подошёл к Алёше, положил на плечо руку и спросил:

— Ответьте мне, милостивый государь, что за комедия без правды и злости? Неужто выдумывать сюжет, которым даже квартальный обидеться бы не мог?

Конечно, Алёша ничего не понял из сказанного, но смотрел на великого писателя с искренним восхищением. Николай Васильевич приподнял полу халата и достал из узкого карманчика суконных брюк золотую луковицу. Часы были старинные, не ходили уж лет сто, однако же щёлкнула крышка, и Гоголь внимательно посмотрел на циферблат. Он заторопился, откланялся и вышел из гримёрной. Все смотрели на Алёшу. Ведь для него одного был разыгран этот короткий спектакль. Алёша, вероятно, и сам понимал это, и мысль о том, что на несколько минут он стал партнёром в этом спектакле, поднимала его в собственных глазах. Он повертел в руках накладку, недавно сидевшую на его носу, и спросил:

Читать дальше

![Татьяна Алюшина - Актриса на главную роль [litres]](/books/392530/tatyana-alyushina-aktrisa-na-glavnuyu-rol-litres-thumb.webp)