— Это чо, батя, глаз-то в городе засветили? — нахмурился Миха, разглядывая синяк под отцовским глазом.

— Пусть не лезут.

— Ясно, что дело тёмно. Иди в машину, счас поедем. Пилу-то купил?.. «Дружбу»?

— Купил, купил, — Степан похлопал по рогожному кулю. — «Дружба». Неси в машину.

Миха, словно пушинку, закинул куль на горбушку и, поманив Нюшку с Аришкой, ещё раз боднув Игоря ничего доброго не сулящим взглядом, потопал с девчушками по тракту. Нюшка и Аришка напоследок тоже оглянулись на попутчика, что-то веселое сказанули парню…явно про Игоря… и тот загоготал, словно гусь на вешней проталине.

«Кретин!.. — сжав зубы, ругнулся Игорь, убавил ход, чтобы переждать и не идти у парня на запятках; впрочем, компания тут же свернула в проулок, где их поджидала бортовая машина. — Шариков! — прибавил Игорь, вспомнив полупса, получеловека, вычитанного в жестокой повести, истрепанные, зачитанные до дыр машинописные листы которой бродили по рукам студенческой шатии. — М-да, землячки… Ходи и оглядывайся, а то мигом рога обломают. И не посмотрят, что земляк… Жлобина… «Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы…»

Поругивая город «…содома и гоморра, блуд и плут…», прошёл с мужиком Степан Уваров и тоже свернул в проулок, где, кряхтя, полез в кузов машины. Там уже посиживали Нюшка с Иришкой. Игорь смекнул, что машина сейчас утортает народец вместе со Степаном на большую рыбацкую заимку, прозываемую Яравна; догадавшись же, пожалел, что не разговорился с бывшим соседом, не выведал про дочь, потому что таилось празднично волнующее предчувствие: здесь Лена, здесь она, — если не в селе, то на рыбацкой заимке Яравне, куда, Игорь слышал от матери, Уваровы давно укочевали.

«Ну ничего, — смирил себя Игорь, — ничего. Ещё не вечер, ещё не ночь… Денёк в селе покручусь и махну в Яравну». Потайные грешные мысли обогрели, увеселили душу.

И поминулось вдруг: когда Гантимуровы укочевали в город, Игорюха с Леной слали друг другу ласковые письма, куда он…смешно и срамно вспомнить… совал конфетные обертки-фантики, а деревенская подружка — засушенные степные саранки, ромашки и лепестки озерных кувшинок. Потом Игорь, закрутившись в омутных страстях, однажды не отозвался на девичий привет, и переписка завяла, свернулась листьями, опала цветом, словно букет саранок в крынке, где высохла вода.

Топая в заежку на ночлег, миновал школу, прозванную цыплятником, где учился в малых классах. Старшие классы кочевали через дорогу в двухэтажку, похожую на корабль, севший на мель.

Цыплятник… Рубленая из матерого листвяка и сосняка, ныне темного и морщинистого, глазеющая трещиноватыми, седыми торцами, школа, похожая на приземистый барак, не показалась смельчавшей, как случается после долгой разлуки с родным уго-жьем; школа не умилила, не взволновала: видения отчужденно мелькнули и угасли. Игорь усмехнулся довременным городским волнениям; родилась досада от убожества школы: выщербленный, дырявый штакетник палисада, трухлявые нижние венцы, полуоторванный ставень, облупленная краска на рамах, чернеющие неуютной пустотой, незашторенные окна, — слепые глаза, из коих вытек свет; шторки-то, вроде, и раньше на окна не вешали— жили не до жиру, быть бы живу, но, помнится, словно девы-наряжёны, хороводились на подоконниках цветочные горшки, млели на солнышке краснокорята с иранками, петушки с вань-кой мокрым, и ещё кудрявилась разная зелень, круглый год живущая подле человека, певуче цветущая даже в рождественские, крещенские и сретенские морозы. Школа теперь хоть и не казалась обмельчавшей, но виделась старухой, неряшливо одряхлевшей, обеззубевшей палисадом и, вроде, никому не нужной.

Школа не разбередила душу, может, и потому, что и однокашники не жаловали — «…нос задирает…», и учителка, хотя и ставила «пятёрки», недолюбливала грамотея, — нечему учить, коль тот…бухгалтерский сынок, не голь перекатная… знал азы, буки и веди ещё до школы; писал без ошибок и помарок и так читал… от зубов отскакивало. А в средних классах на уроках литературы исподтишка, под партой, читал взрослые книги — «…любовь охальная…», зубоскалили огольцы, — а учительница, бывало, спросит неожиданно: «А напомни-ка, книгочей: революционные идеи в поэме Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”?», и парнишка ясно не ответит, но с три короба наплетёт, и голова учительская наряскоряку, кругом идёт. Плетёт мудрец, молодой да ранний, а всё вроде в тему, не прикопаешься; и лишь однажды литераторша растрезвонила по школе, что «умник» обозвал Павку Корчагина дураком. Пропесочили парнишку аж на педсовете, и если б не покаялся, из школы, выперли взашей. Героя большевистского романа «Как закалялась сталь» о ту пору величали на пару с Ильичем. Спустя годы до села дозмеились зловещие слухи… Иван Краснобаев, однокашник и однокурсник, ведал, что Игоря выперли взашей из университета…как ещё за решётку на упекли… когда тот на экзамене по научному коммунизму горделиво и высоколобо заявил: де, семья — узаконенная проституция, что для мужчины, как творческой личности, семья — погибель; недаром, христиане вздыхают: домашние мои — враги мои. После экзамена…не умничай парень… университетский «поплавок» красовался бы на выходном костюме, а корочки журналиста лежали бы в кармане, но Игорю пришлось через год по новой сдавать «коммунизм» и защищать диплом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

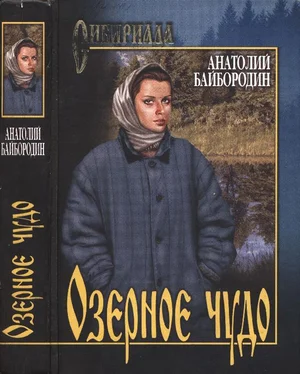

Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)