Но я никогда не забуду, как нам — тем, кому в начале войны было десять лет, — прививали ложную грусть, ложную любовь, ложную ненависть; как эта прививка почти удалась (да у многих еще как удалась!); какого нам стоило напряжения, какая нам потребовалась помощь, чтобы вырваться из этих пут; с каким трудом вспоминали мы забытые детские мечты.

…Так далеко, как в ту зиму, вместе с переселенцами, мне, пятнадцати-шестнадцатилетней девочке, до сих пор бывать не приходилось. И так близко, как тогда, я еще ни разу не видела войну. Я поняла, что одно дело — видеть убитых, растерзанных «врагов» на киноэкране, и другое — своими руками отдать окоченевший трупик младенца его матери; одно дело — все время слышать слово «коммунист» в сочетании со словом «преступник», и другое — холодной ночью, после долгих странствий по проселочным дорогам, повидав такое, что и представить себе невозможно, оказаться у костра рядом с немецким коммунистом, бывшим узником концлагеря.

В последующие годы мы узнали, насколько легче произнести «нет», чем «да», тому новому, что основано на твердом знании, а не на новых ошибках и иллюзиях; насколько легче стыдиться своего народа, узнав всю правду, чем научиться любить его по-новому. Нашему поколению было трудно сразу же правдиво отразить в литературе то главное, что мы пережили; лишь в последнее время, когда мы научились свободно и уверенно чувствовать себя в новом обществе, относясь к нему с одобрением и вместе с тем критически — как обычно относишься только к собственному творению, — в это время и книги тридцати- тридцатипяти летних авторов стали живее, правдивее, реалистичнее (в первую очередь книги о последних годах войны).

Коротко о себе. После 1945 года я кочевала по девяти районам республики: была секретарем бургомистра одной деревушки: окончила школу, изучала германистику, работала научным сотрудником, редактором в издательстве: писала литературно-критические статьи и эссе {некоторые в соавторстве с мужем — тоже редактором и критиком). У нас двое детей, девочки, которым не нравится, что их родители часто уезжают из дому. Как и всем — а людям нашей профессии в особенности, — мне приходилось бывать на всевозможных заседаниях и собраниях (нередко их устраивали даже по моей инициативе). За это время я познакомилась со множеством людей из разных слоев нового общества, эти встречи и знакомства я ценю очень высоко.

Насколько я помню, писать мне хотелось всегда, и я много писала. Ныне я рада, что все эти рукописи пали жертвой автоцензуры. Первой прошла мою цензуру небольшая «Московская повесть», опубликованная в 1961 году. Я написала ее после моего второго посещения Москвы. Замысел этой повести возник у меня давно, а новые переживания и опыт, а также стремление к перевоплощению, стремление быть и там и здесь, только укрепили его. Я попыталась осветить какую-то часть послевоенных проблем, касающихся наших двух народов, рассказав историю любви немецкой девушки и русского, бывшего офицера-фронтовика, которые спустя пятнадцать лет встречаются при новых обстоятельствах и должны решать вновь, как им жить дальше.

Только что я вернулась из третьей поездки в СССР. Кажется, что ты уже дома, и все-таки еще не совсем дома. Перед мысленным взором словно мелькают кадры киноленты: Москва, запечатленная в этот раз не с высоты гостиницы-люкс для иностранцев (все номера в ней заняла итальянская футбольная команда со «свитой»), а из окна более скромной (зато более интересной для наблюдателя) рядовой гостиницы, у стен которой бурлила привокзальная площадь. Куда бы я ни пошла, везде нескончаемый поток людей… Лица, разговоры, вопросы, ответы. Даже вопросы, не требующие ответа, — ярчайшее свидетельство тому, что ты стала этому городу чуточку ближе… Сначала он был мне совсем чужой. Да и знала ли я его вообще? Не было ли все, что я о нем знала, непростительно поверхностным? Все больше и больше я сознавала (особенно благодаря работе над первой повестью и ее обсуждениям), как трудно найти наиболее точную, верную характеристику какому-нибудь сложному явлению, сказать о нем самое существенное, сказать о нем «истину».

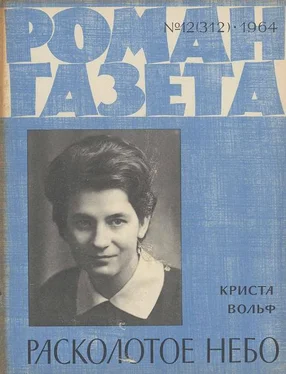

Когда я писала роман «Расколотое небо», мы жили в Галле — древнем городе солеваров и купцов, ставшем ныне одним из наших крупнейших центров химии и машиностроения. Дымный, на первый взгляд некрасивый город, запутанный узел многих противоречий, смешение старины и современности. Кое-что из увиденного я попыталась передать в книге — так, как я это сама воспринимала. Я бывала на заводах, и прежде всего на вагоностроительном (между прочим, он поставляет вагоны дальнего следования Советскому Союзу), терялась поначалу от множества непонятных вопросов и дел, в которые приходилось вникать, со многими людьми познакомилась, с некоторыми подружилась. Они пробудили у меня интерес к трезвой науке, именуемой экономикой, которая столь непосредственно определяла деятельность моих новых знакомых, которая стала ключом ко многим конфликтам, успехам и поражениям. Мы просиживали вечера над цифрами и статьями, над призывами, заявлениями и отчетами. Нередко я не могла понять, почему то или иное разумное мероприятие, которое казалось столь убедительным, было так трудно осуществить.

Читать дальше