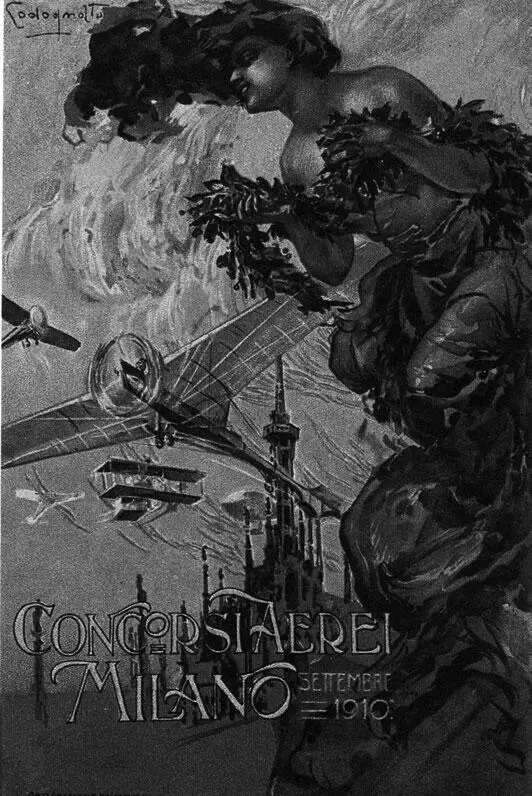

Маринетти. Милан (ок. 1910)

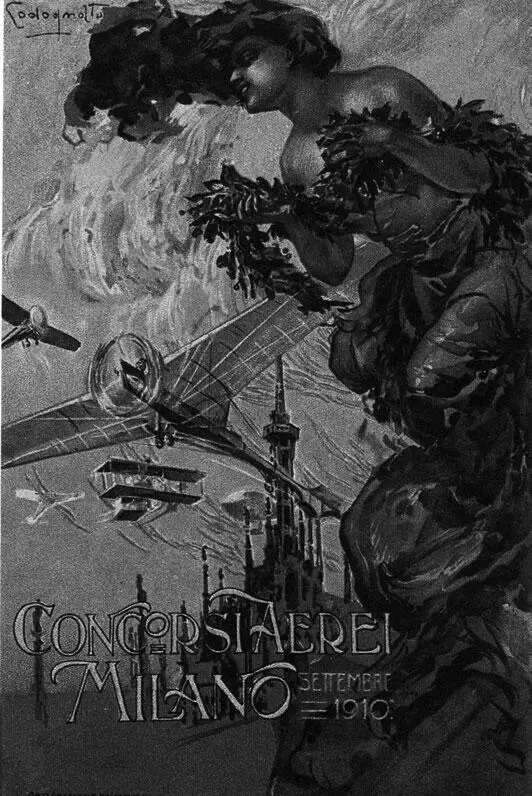

Плинио Кодоньято. Открытка для первого международного авиашоу Милане (1910)

Отказ от линейного времени, несмотря на неизменное воспевание прогресса (еще одна антиномия футуризма), связан, с одной стороны, с идеей обновления и возрождения культуры через ее «варваризацию», через обращение к мифологическому архаическому времени – внеисторическому, не знающему рационального количественного исчисления. А с другой, – время романа ближе к индивидуальному, внутреннему времени, к интуитивной темпоральности, аналогию которой можно найти в популярной в начале XX века концепции «длительности» А. Бергсона (длительность – «форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше «я» просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали») [28] Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч: В 4-х т. Т.1. М.: Московский клуб, 1992. С.93

. Это время внутреннего опыта, неизмеримое в цифрах и количественных показателях. И, конечно, мифологическая Африка – место, лишенное письменной, линейной истории и линейного времени – не случайно становится той сценой, где разворачивается действие футуристической космогонии. Это место, которое, с одной стороны, географически локализовано, а с другой стороны, оно же – воображаемое пространство бегства от истории и рациональной темпоральности, пространство мифа. Пространство, в котором внешние события оказываются вехами «состояний сознания», вехами внутреннего опыта.

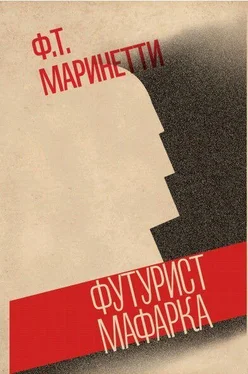

Маринетти мыслит создание футуризма, а также всю деятельность футуристов в социуме, как новую космогонию. Как творение новой реальности. И, как в любой космогонии, в основе футуристического космоса также лежит создание нового мифа. Рождение без участия женщины, одним усилием экстериоризованной воли, механического гиганта – центральный мотив футуристической космогонии. Это одновременно аллегория рождения футуризма, аллегория преодоления законов природы и история инициатической смерти и возрождения. Фантастическое (или магическое) созидание сына короля Мафарки оказывается историей об инициатическом перерождении, созидании себя самого. [29] Инициатическое соприкосновение с опасностью во время автокатастрофы описывается в первом Манифесте как момент зарождения футуризма. Падение в канаву во время аварии превращается в мифологизированную историю перерождения: «О, материнская яма, наполовину наполненная грязной водой! Фабричная яма! Я смаковал твою крепительную грязь, которая напоминает мне святые черные сосцы моей суданской кормилицы! Когда я выпрямил свое тело, грязную и дурно-пахучую швабру, раскаленное железо радости восхитительно пронизало мне сердце». – Маринетти Ф. Т. Футуризм. С. 105.

Газурмах – бог, «которого каждый из нас носит в себе самом», как провозглашает Мафарка, рождается через смерть «ветхого» человека прошлого («Мафарка неподвижно упал на скалы, сплющившись, как мокрое белье») и через гибель «ветхого» мира: полет Газурмаха к Солнцу сопровождает апокалиптическое видение последних дней мира.

Одна из центральных тем Футуриста Мафарки – герой и масса. Это два полюса романа и всей мифологии футуризма. Потеря индивидуальности в футуристической идеологии/ мифологии рассматривается как наиболее презренное и безнадежное состояние человека. Вся риторика и метафорика романа экзальтирует и героизирует автономного индивида, противопоставляя его упадочным, энтропийным характеристикам массы. Описания толп и человеческих масс занимают в романе важное место. Именно с массами связаны наиболее отталкивающие физиологизмы, образы бесформенности и текучести, а также типичные для декаданса мотивы – гниение плоти, телесные испарения, смерть, зловоние и прочие [30] Образы развороченных, гниющих тел отсылают, например, к знаменитому стихотворению Ш. Бодлера «Падаль».

. Маринетти строит свой роман и всю концепцию футуризма как идеологию возрождения в современности героического мифа. Однако образы героического всегда предстают в романе в своих предельных, экзальтированных и порой откровенно гротескных формах. Они всегда существуют на самой кромке жизни и смерти, триумфа и обреченности, возвышенной патетики и карикатуры. Такая гротескная экзальтация индивида оставляет скорее тревожное ощущение. В двусмысленной интонации, сопровождающей героический идеал, отчетливо слышны ритмы другой культуры, где «орнамент масс» вытеснит на периферию героя и его мифологию. Наступающий XX век в самом своем начале уже предъявлял отчетливые свидетельства безудержного роста масс, знаки их возрастающих сил и роли на сцене культуры и истории, заставляя воспринимать мотивы героического индивидуализма как исчезающий, коллапсирующий идеал.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Филиппо Маринетти - Очарование Египта [litres]](/books/437053/filippo-marinetti-ocharovanie-egipta-litres-thumb.webp)