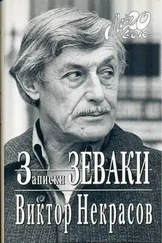

Виктор Некрасов

«Землянка»

Все начинается в зоопарке. Совершенно случайно маленький ребенок попадает в клетку к белым медведям. Паника. Все растеряны. У решетки девушка и молодой человек с фотоаппаратом. Тоже не знают, что делать. Внезапно в клетку, вернее в огороженный решеткой ров, где живут медведи, прыгает человек. Он спасает ребенка. Все ликуют. В поднявшейся — суматохе спаситель, — вид у него совсем не героический, очки и вообще — вахлак вахлаком, — хочет улизнуть на велосипеде. Но его замечает девушка, та самая, что была с молодым человеком. Слово за слово, и они оказываются у девушки дома. Парень дико застенчив. Выпив чего-то спиртного, становится смелее. Но тут в комнату вваливается веселая компания молодежи — «Где спаситель? Мы хотим на него посмотреть. Он здесь, мы знаем». Но спаситель уже скис. «Расскажите о своем геройском поступке», — просят его, а он не может, не знает, что рассказывать, его развезло. А молодежи весело. Затевают игру, что-то вроде жмурок. Спасителю завязывают глаза, он неуклюже тычется среди веселой, хохочущей молодежи и вдруг остановился. Поднял руки кверху. Застыл. Пауза. Все насторожились. И спаситель вдруг начинает говорить…

Вот так же были завязаны глаза и такой же вокруг был шум, крик. И его толкают автоматом в спину. И так же он останавливается у стенки с поднятыми руками… Это было давно. В Варшаве. В 1944 году… Он говорит, говорит, но его уже не слушают. Господи, опять о войне? Сколько можно рассказывать о войне! Молодежь хочет веселиться… Хватит воспоминаний.

Кончается все очень грустно. К девушке возвращается ее друг с фотоаппаратом, тот самый, что растерялся у клетки с медведями, а парень в очках уезжает на своем велосипеде. Через какие-то пустыри, заснеженные огороды, остатки развалин… Конец… В зале вспыхивает свет.

Тискаясь в проходах в фойе, на лестнице Дома кино, у гардероба, долго еще спорят об этой маленькой киноновелле Анджея Вайды, последней из пяти, входящих в фильм «Любовь двадцатилетних». О первых четырех говорят: нравятся или не нравятся, — об этой же спорят.

Больше всех горячится Генка, мой друг.

— Неправда! Выдумка! Чистейшей воды выдумка. Нарочито от начала до конца. Неправда. Никогда не соглашусь.

Генке 25 лет. В картине он видит только выпад по адресу своего поколения. Оно не такое. Он не знает, как там, в Польше, но у нас оно не такое. Да, они не принимали участия в войне, но для них все связанное с нею так же свято, как и для нас. Анджей Вайда, конечно, очень талантливый режиссер, может быть, один из самых талантливых сейчас, но картина явно тенденциозная, чтоб не сказать клеветническая.

Мне почему-то не хочется спорить. Ганка убеждает куда-нибудь пойти, но и идти никуда не хочется. Я спускаюсь в гардероб, стараясь, чтоб никто из знакомых не попался мне навстречу, одеваюсь и медленно бреду по Васильевской в сторону улицы Горького.

Передо мной лицо Цибульского, актера, игравшего спасителя в очках. Напряженное, растерянное, застывшее. И с трудом выдавливаемые слова. И взгляд куда-то внутрь, в прошлое. А кругом веселые ребята — им хочется петь, танцевать, валять дурака, им по 20 лет, им весело…

Моросит дождик. В какой-то хронике военных лет я видел, как по этой самой улице Горького, по которой я сейчас иду, цепляясь за тросы, «вели» раздувшийся аэростат противовоздушной защиты. Сейчас машины, такси, троллейбусы. Горят рекламы на домах…

Неужели действительно надоело, забылось то время? Неужели Вайда прав?

Генка говорит — нет! Он возмущен. Но Генке не двадцать, ему двадцать пять, а может быть, и все двадцать семь. Семь лет большая разница. К концу войны ему было десять лет, а двадцатилетним — три… Генка смутно, но помнит еще бомбежки, немецких пленных, играл в развалинах, подбирал патроны, гранаты — для него война это тоже кусочек жизни. Для двадцатилетних — только рассказы взрослых, прочитанное в книгах, увиденное в кино.

И все же…

Для чего же мы тогда пишем книги, ставим кинофильмы, только для себя? Или, может, в книгах и фильмах молодежь интересует только героическое? А тяжелое, страшное она отвергает? А может, вообще двадцати годам свойственно больше думать о будущем, чем о прошлом? Для меня, моего поколения война была самым важным в жизни, для них самое важное — дай бог не война! — еще впереди… О чем думал я, когда мне было двадцать лет? Начало тридцатых годов, не самые легкие годы — коллективизация, голод, первые карточки, пайки. А я мечтал стать великим архитектором, советским Корбюзье. Все впереди…

Читать дальше