Но и тут был бы весел площади круженье

И паденье прохожих в условную бездну…

Зачем бить, убить, напоминать,

Изъязвлять, топить, душить

Бессонного — тут:

«— Их тени благовонны

Над Летою цветут?»

Вскипает застывший черный шелк.

Спины песков рыжи;

Плетется мясной мухой паровоз.

Прокусывая ленты дымков.

Сеть степей. Молчите же вы

И колес заштатные вопли.

Ив туман. Хижин рябь.

Сутолок устывшая марь.

Четыре шага до шелка,

Шелк несется, скрябает берегом:

— Жестяное Азовское море. — Рычи,

Белоязыкой волны жало.

Скребется простор и хлюпает грузно.

Накален взор и топь;

Звонит, бурчит оцинкованная волна

И жалом жерло желти лижет.

Публикация Дмитрия Кузьмина

Вавилон : вестник молодой литературы. Вып. 2 (18). – М., 1993

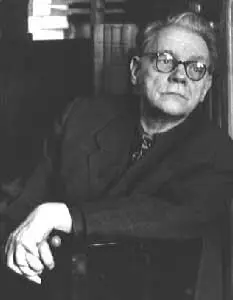

Сергей Павлович Бобров (1889-1971) жил долго и несчастливо. Успел побывать участником кружка по изучению поэтического ритма под эгидой Андрея Белого, руководителем литературной группы "Центрифуга", в которой начал творческий путь Пастернак, автором исследований по теории и истории (Пушкин, Языков) русского стиха - и одной из первых в России антиутопий ("Восстание мизантропов"), крупным специалистом по экономической статистике, ссыльнопоселенцем под Кокчетавом (попал рано, в 1934-м, потому и уцелел), переводчиком Вольтера, Стендаля, Шоу, Диккенса, известным популяризатором математических знаний (до сих пор не потеряли значения его книги для детей "Волшебный двурог" и "Архимедово лето"), мемуаристом и даже "старейшим советским писателем" (в издательской аннотации к автобиографической повести "Мальчик"). Но прежде всего Сергей Бобров был выдающимся поэтом.

Начав с не лишенных изящества символистских опытов:

Мечта стоит, как облако, в эфире,

И страж-поэт пред ней влачит свой плен;

Не сосчитать прерывистых измен,

Не обуздать плененной духом шири... -

он довольно быстро расходится с Белым, которого вначале боготворил (письма Боброва Белому опубликованы К.Постоутенко в альманахе "Лица", 1993, вып.1), отдает дань ортодоксальному футуризму:

Барновинные дерева, заростинные,

Ручьеватые передождики, клюхоть... -

и уже к 1916 году приходит к вполне индивидуальному стилю, явному в третьей и последней поэтической книге "Лира лир" (1917). В последующее пятилетие - годы наиболее активного творчества - окончательно складывается поэтический облик Боброва, со свойственными ему легкой деформацией синтаксиса, исчезающей рифмой, своеобразной ритмикой на грани метрического и свободного стиха (а подчас, как, например, в "Силе мученья", позволяющей поставить вопрос о русском логаэде)... И в эти же годы Бобров постепенно исключается из литературы. "Я бился как рыба об лед, ... чувствовал себя никому не нужным, еле терпимым, презираемым, чувствовал, что все, на что я убил свою жизнь, было диким и бессмысленным фантазерством, все было без толку и невпопад," - напишет он об этом периоде своей жизни в 1940 году (РГАЛИ, ф.631 оп.15 ед.503 л.10-11).

Стихи Боброва 1930-50-х гг. по форме становятся как будто более традиционными - а вернее будет сказать, что экспериментальная их сторона уходит вглубь, становится незаметной беглому взгляду. Как и произведения 20-х, почти все они никогда не публиковались - кроме наименее, на наш взгляд, интересной поэмы "Евгений Делакруа". И в последние годы о Боброве не вспомнили: один текст в антологии "Огонька", составленной Е.Евтушенко, три стихотворения в сборнике "В Политехническом вечер новой поэзии..." (М.: Мос.рабочий, 1987, сост. Вл.Муравьев) да еще в репринтной антологии Ежова и Шамурина 16 текстов символистского периода, не дающие о поэте никакого представления. Объяснять такую забывчивость, как это сделал как-то (в частной беседе) Лев Озеров, вечной неуживчивостью поэта, который успел поссориться со всеми, с кем только можно, нам кажется излишним. Скорей всего, виновата просто короткая память.

Д.К.

Из неопубликованного

(РГАЛИ: ф.2554 оп.2)

* * *

По сю пору недостаточно ясно,

Но точней - и быть нельзя;

Что за холод колючий и дикий!

Читать дальше