С таким же гневом изображает Андроников в рассказе «Сокровища замка Хохберг» заезжего ловкача бизнесмена, для которого реликвии Лермонтова стали предметом международной торговли. Поэтому его «Рассказы литературоведа» представляются мне своеобразным учебником. Они учат бескорыстно, самозабвенно и страстно любить высокие ценности нашей культуры и ненавидеть презренных людишек, которые ради своих низменных выгод кощунственно третируют их как ходкий товар.

1968

ЗИНОВИЙ ПАПЕРНЫЙ. Шестьдесят пятое шахматное поле

В тяжелое положение попадает тот, кто рецензирует книгу рассказов, портретов, очерков и статей Ираклия Андроникова «Я хочу рассказать вам…». Привычные определения отскакивают от нее – это и книга, и беседа, и концерт. Каждый, кому посчастливилось быть на вечерах Андроникова, принимаясь за его книгу, читая уже первые строки: «На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная задача», – не просто читает, но одновременно слышит голос автора. Можно сказать, что в каком-то смысле перед нами «переводная» работа: на язык письменности переложена живая и многоголосая речь мастера-рассказчика.

Сам Андроников – не обычный артист, не чтец, не простой рассказчик и не только исследователь. Обидно читать о нем в справочнике Союза писателей – «прозаик, литературовед». Андроников – понятие многохарактерное. Это целое объединение, если хотите – творческий союз, председателем которого является И. Л. Андроников. Это – поэтическая земля, которая по плотности населения превосходит Бельгию. И не так-то легко провести общую перепись «населения», охватываемого одним именем.

Мы очень любим классифицировать, делить на рубрики, уловлять изучаемый предмет в железные координаты по вертикали и горизонтали. Каждому шахматному полю – свое место. Е-2… D-4… Но есть люди, которые оказываются «шестьдесят пятым» шахматным полем. Элементы, которым, казалось бы, нет места в периодической таблице, – а они все-таки существуют!

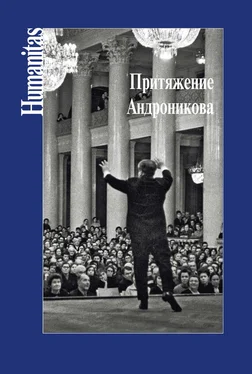

Лицо Андроникова многолико. Вот уж действительно «ряд волшебных изменений»… Он выходит на сцену, окруженный неуловимым облаком пока еще бесплотных образов друзей – спутников его жизни. Начинает рассказывать об одном из них. Говорит своим естественным голосом. Он еще никого не изображает. Но уж началось нечто странное. Плечи подтянулись. Он стал высоким. Голос вдруг зазвучал хрипловатым тенором, потом опять стал «своим» и снова не своим. Речь сделалась напряженнее, одновременно и сбивчивее, и целеустремленнее. Он отбрасывает волосы назад, и вы вдруг видите, что они причесаны не так, как вы видите. И вообще начинаете созерцать невидимое – «внутренними глазами», памятью, воображением. Да, это Фадеев, его осанка, жест, голос, манера.

И только теперь, став тем, кого он изображает, рассказчик начинает говорить от его имени, от его лица. Он не «цитирует», не воспроизводит чужую речь – он говорит так, как мог бы сказать, как должен был бы сказать человек, в которого он превратился. А сам он как будто растворился начисто. Он сочиняет эту речь, но в ней нет ни одного «сочиненного» слова.

Андроников не натягивает на лицо маску. В его перевоплощении нет ничего моментального. Никакого фокуса. Образ набегает, как волна, приближается, слышатся первые всплески. И уходит образ тоже не сразу. «Фадеев» уже кончил говорить, опять рассказывает Андроников, но словно нехотя расстается он с портретом писателя. Не «стирает» маску с лица мгновенным движением, а трудно высвобождается. И в его голосе все глуше уходящие фадеевские ноты.

Помню, на одном литературном вечере рассказчик, войдя в образ Виктора Шкловского, не мог из него выйти. Его крепко держали интонации речи критика, многозначительное «значит, так», гримасы напряженного раздумья, парадоксальные переходы, неожиданные афоризмы.

Здесь уже не обойдешься школьным представлением о прямой и косвенной речи. Граница между ними извилиста, как линия норвежских берегов, часто она и вовсе пропадает.

Идет рассказ о том, как ленинградские друзья молодого Андроникова совещаются – стоит ли ему ехать с первыми выступлениями в Москву. Об этом рассказывается так: «Тынянов сказал, что нечего становиться эстрадником – на эстраде, между прочим, двигают ушами, а у него высшее образование». В сущности, это даже не рассказывается, а одновременно и показывается. Косвенного «что» здесь нет. Но нет и прямой демонстрации образа Тынянова – он пробежал, как ветерок, по авторской речи. Мы видим, что речь эта не одноголоса: перед нами своего рода передача сразу по нескольким «каналам», не отдельным, а соединенным друг с другом. Слушая Андроникова, наслаждаешься не только достоверностью изображаемого человека, но и неуловимостью переходов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу