Об искусстве внушения применительно к искусству Андроникова следовало бы, наверное, говорить особо, ибо Андроников обладает в этом смысле поразительным даром. Мы верим ему, слушая его. Мы верим ему, глядя на него. Мы верим ему, всматриваясь в черты особого, неповторимого лица, в его пластику, в пластику рук, выражение глаз, в интонацию голоса – меняющуюся с годами, но сохраняющую свою неповторимость. И не просто сохраняющую. Эмоциональная действенность андрониковской интонации становится в каждой его работе все острее и острее. У Андроникова можно найти целый ряд замечательно тонких наблюдений и суждений о различиях между письменной и устной литературой, можно найти проникновенный гимн интонации! Он, может быть, как мало кто другой, понимает значение и художественную роль, энергетическую мощь интонации в музыке, в речи. Применительно к Андроникову можно даже говорить об интонировании мысли!

Итак, Андроников как человек искусства сам стал теперь для нас объектом искусства. Природа андрониковского творчества может быть охарактеризована как природа кинематографически-телевизионная. Здесь взаимосвязь, которая может быть понятна до конца в единстве образов кинематографического и телевизионного. Это позволяет говорить о кинематографическом новаторстве Андроникова, а не только о ряде блестящих фильмов по его сценариям, с его участием, рожденных его артистическим вдохновением.

Герои Андроникова, как правило, реальны. Его истории рождены самой жизнью. И во многих из них автор участвует не только как исследователь, но и как новый персонаж психологической драмы. Можно говорить о том, что образы Качалова, Толстого, Маршака, Яхонтова и многих других, воссозданные Андрониковым на экране, – это как бы проявление на своеобразной невидимой пленке постижения реальности писателем – актером – кинорежиссером: таков Андроников.

Присваивая Андроникову еще и титул кинорежиссера, мы ни в коей мере не умаляем заслуг тех режиссеров, которые успешно с ним работали. Мы только хотим подчеркнуть, что каждый его фильм, прежде чем мы его увидели на экране, был поставлен для себя самого автором от начала и до конца, сыгран полностью. Все его картины – это единый большой фильм «Рассказы литературоведа» или «Устные рассказы», а мы его называем «Слово Андроникова»…

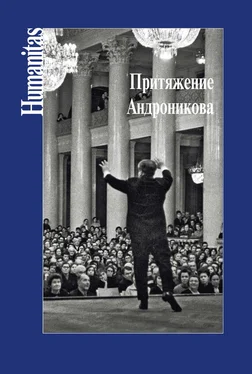

Трудно себе представить современную художественную среду без слова Андроникова. Его выступления в различных передачах телевидения, и в собственных фильмах, и в радиопередачах стали для нас необходимостью. Потому что каждая встреча с ним – это праздник общения с незаурядным человеком, с личностью, с огромным богатством ее внутреннего мира, а этого сегодня мы ждем от экрана.

И наконец, слово Андроникова – это то, как он, Андроников, читает стихи. Поразительно читает!

Стихи Бориса Пастернака, или стихи Пушкина, или стихи Лермонтова…

В своей последней по времени кинотелевизионной работе «Альбом Одоевского» Андроников говорит в основном за кадром. Таков его замысел. В кадре он появляется только для того, чтобы прочесть стихи Лермонтова. И чтение этих стихов Андрониковым – чтение стихов Лермонтова, поэта всей его жизни, – здесь особенно проникновенное. Оно волнует до слез.

Отныне всякий раз, читая стихи Лермонтова, мы будем слышать голос Ираклия Луарсабовича: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана…»

Андроников глубоко убежден, что зрителя может занимать не только действие в кадре, но и действие в монологе, произнесенном в кадре.

Это важное, принципиальное положение всей киноэстетики Андроникова. Оно многократно испытано им самим и вслед за ним другими в кинематографических произведениях для большого и малого экранов. В первый фильм-монолог, фильм-рассказ Андроникова, созданный на «Ленфильме», вошли его знаменитая «Загадка Н. Ф. И.», а также рассказы «Подпись под рисунком» и «Земляк Лермонтова».

Рассказчик в этой картине являлся зрителям сразу в двух временных измерениях: в студии – прямо обращаясь к своим зрителям-слушателям, и в условном, придуманном «любительском фильме», снятом рассказчиком на натуре, в местах реального бытования его героев. Как живо встают перед глазами кадры этого уже давнего фильма!

Вторая киноработа Андроникова представляла собой сюиту его устных рассказов. Он играл Горького, А. Толстого, Качалова, Маршака, Всеволода Иванова, Шкловского, Соллертинского, Яхонтова, Остужева, Гаука и еще шесть или семь ролей. Фильм назывался «Ираклий Андроников рассказывает». В этой работе для нас, зрителей, да, наверное, и для авторов, особенно важной была похожесть изображаемых Андрониковым лиц.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу