Как же рассказывает библия о событиях начала христианской эпохи? Ведь темы из этой истории дадут пищу для множества произведений искусства. На 30-ом году правления императора Августа на далекой окраине Римской империи, в Палестине, у простой иудейской женщины Марии родился сын Иисус. Это был сын самого иудейского бога Яхве, в будущем – спаситель Христос. Когда Христос вырос, он ушел из дома проповедовать свое учение. В странствиях его сопровождали 12 учеников. Три года странствовал Иисус по Палестине. И однажды пришел в Иерусалим. Жрецы, уличенные Иисусом в алчности, задумали отомстить. Они подкупили его ученика Иуду и тот продал учителя за 30 серебренников. Совет жрецов приговорил Иисуса к казни. Римский наместник (прокуратор) в Иудее Понтий Пилат утвердил приговор. Вместе с двумя разбойниками Иисус был распят на холме Голгофе около Иерусалима. Но на третий день Иисус воскрес и стал являться к своим ученикам, а на сороковой – вознесся на небо, пообещав вернуться, чтобы воскресить мертвых и устроить суд над всеми людьми. По наставлению Иисуса его ученики стали апостолами-проповедниками новой религии и разошлись по разным странам, распространяя веру в бога-спасителя. Двое, Петр и Павел, основали христианскую общину в Риме. В 313 году по воле императора Константина было прекращено преследование христиан в Римской империи, а в 325 г. был созван первый собор христианских епископов, где были получены первые звания патриархов (Рим, Александрия, Антиохия) и избраны два папы (от греческого папас – отец) (Рим и Александрия). В конце IV века император Феодосий делает христианскую религию государственной. В 391 году было запрещено празднование Олимпийских игр и греческие храмы, в том числе и Парфенон, были превращены в христианские церкви.

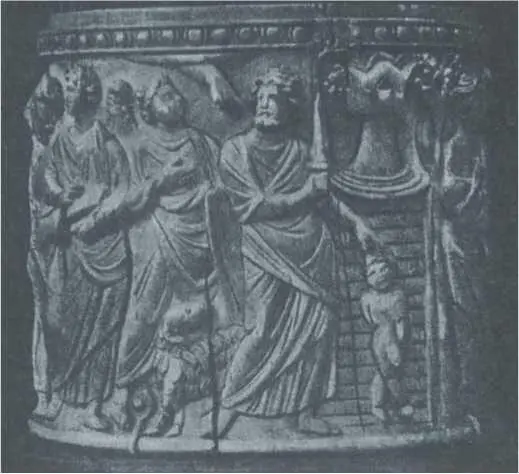

На первых порах христианские идеи были недостаточно ясны не только прихожанам, но и носителям этой религии. Это создавало определенные трудности для художественного образного выражения христианских идей. Поэтому в изобразительном искусстве первых христиан было много заимствований. В древнехристианских катакомбах и церквах, в стенной живописи и мозаике используются мотивы из эллинистических Помпей: собирающие виноград гении, нагие наяды и божества. Понятно, что христианство не могло создать свое искусство из ничего. Взаимосвязь поздне– эллинистического и христианского искусства можно проследить на примере изображения жертвоприношения Исаака на пиксиде из слоновой кости (Рис. З.1.). Пиксида принадлежит IV веку и сделана была в Александрии. По верхнему краю проходит полоса орнамента, которую смело можно отнести к классическо– дорическому стилю. И в фигурах живы еще традиции греческого искусства. Так, поза Авраама пришла еще из III века до и. э. Фигура в своем движении точно уравновешена. Если Авраам прочно стоит на левой опорной ноге, а правую отставил в легком движении, то этому движению противостоит движение рук в другую сторону. Одновременно с этим голова повернута вправо к простирающейся деснице божьей. Уравновешенность движения, одежда, прилегающая к телу и подчеркивающая движение каждого члена, – все говорит о традициях эллинистического искусства. И христианство уверенно пользуется этими приемами и формой выражения, которые остались в наследство от Античной Греции, трансформированные временем эллинизма. Даже образ христианского бога заимствован из греческого искусства. Он предстает юным и безбородым Аполлоном, каким его знала Античная Греция. (Рис. 3.2.)

3.1. Пиксида из слоновой кости

Костюм раннехристианского периодов (300–600 г.г.) также многое заимствует из эллинистического и римского периодов. Мужчина завернут в плащ, как римлянин в тунику или пенулу (Рис. 3.3.). Женский костюм менее подчеркивает фигуру, но больше задрапировывает ее (Рис. 3.4). Византия привнесет богатство в одежду и заимствования из азиатских традиций (Рис. 3.5)

На Востоке зародились и первые планы храмовых построек. Древнехристианское искусство знает две почти противоположные формы плана – центрическую и продольную (базиликальную). Центрическая форма пришла из Малой Азии. Такую форму имеет храм святой Софии Константинопольской (Рис. 3.6). Строили его два малоазийских зодчих Анфимий из Тралл и Исидор из Милета, что также доказывает восточное происхождение центрических построек.

Однако различие в центральной композиции римского Пантеона и византийской Софии Константинопольской огромно. Купол ев. Софии имеет меньший диаметр 31 м по сравнению с Пантеоном (43 м) (Рис. 3.7). Однако пространство, образованное куполом и парусами (сферическими треугольниками), на которых он покоится, впечатляет ни чуть не меньше. Жизнь в подкупольном пространстве гораздо более богатая, насыщенная светом и менее связанная границами, чем в Пантеоне. Если толщина громады купола в Пантеоне прочитывается сразу через глубокое кессонирование его внутренней поверхности, через глубокие ниши в стенах, на которые он опирается, то легкость самой конструкции купола Софии (всего 0,6 м в “замке”) подчеркивается опиранием внешне не тяжеловесных треугольников парусного свода их вершинами на устои. Стены в подкупольном пространстве прорезаны большим количеством окон, пропускающих внутрь здания много света. Устои располагаются по углам квадрата и объединены арками. Тем самым пространство внутри здания остается максимально свободным, ограниченным только арками и парусами, которые передают всю тяжесть купола на четыре устоя. Центральный неф образует некую ось движения к главным алтарным нишам. Ряды колонн вдоль главного нефа подчеркивают направление этого движения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/421893/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s-thumb.webp)