Особенно сложным из первых двух этапов обработки зрительной информации считается промежуточный: здесь первичная зрительная кора должна определить, какие из сотен, даже тысяч отрывочных линий сложного образа входят в состав одного объекта, а какие – других. Кроме того, воспоминания о зрительном опыте, хранящиеся в высших отделах зрительной системы, должны приниматься во внимание уже на нижнем и промежуточном уровнях.

Рис. 16–9. Деконструкция и обработка мозгом изображения собаки на рисунке слева осуществляется двумя проводящими путями на трех уровнях. Зрение нижнего уровня определяет положение собаки в пространстве и ее окрас. Зрение промежуточного уровня реконструирует форму тела собаки и отделяет его от фона. Зрение высокого уровня позволяет идентифицировать видимый объект (собаку) и его окружение.

Путь “что” занимается формой тела и окраской изображения собаки, а путь “где” – движениями собаки. Путь “что” осуществляет деконструкцию и реконструкцию образа собаки в три этапа.

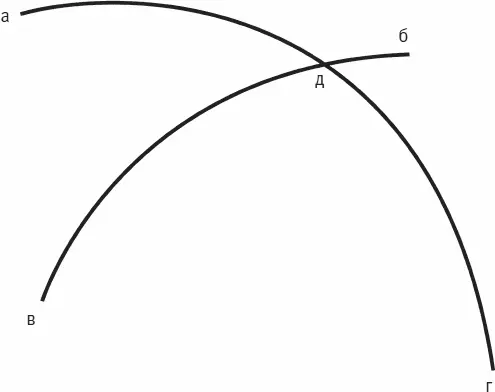

Рис. 16–10. Гештальтпсихологический принцип хорошего продолжения. Наш мозг объединяет дуги таким образом, чтобы их контуры плавно продолжали друг друга. Дуга а – д объединяется с дугой д – г, а дуга в – д – с дугой д – б.

Третьим этапом служит зрительное восприятие высокого уровня , использующее путь, ведущий из первичной зрительной коры в нижнюю височную кору. На этом этапе устанавливаются категории и смысл зрительных образов. Здесь мозг связывает зрительную информацию с информацией из множества других источников, позволяя нам распознавать объекты, лица и сцены. Эти нисходящие процессы ведут к сознательному зрительному восприятию и интерпретации смысла образов ( гл. 18 ). Однако такая интерпретация несовершенна.

Результаты нейробиологических исследований зрительного восприятия во многом объясняют, как художникам удается убедительно воспроизводить трехмерные предметы и человеческие фигуры на плоских поверхностях. Нас окружают границы, отделяющие один объект от другого либо от фона. Художники всегда понимали, что объект определяет его форма, которая, в свою очередь, определяется его очертаниями. Живописцы изображают очертания объектов с помощью градации цвета и яркости, либо с помощью подразумеваемых линий. Очертания объектов на картинах обычно соответствуют границам между разными поверхностями с довольно однородными цветом, яркостью или текстурой. Контуры используются в живописи лишь для того, чтобы резче выделять изображенные формы.

Линейная графика, в отличие от живописи, основана исключительно на использовании линий – простых (одноцветных узких пятен) и контурных (задающих границы объектов и определяющих их очертания). Техника линейного рисунка не позволяет передать изменения яркости, и художникам приходится создавать двумерные очертания, используя контурные линии. Добавляя светлую и темную штриховку, художник может усложнять контуры и порождать эффект трехмерности. Кроме того, он может подчеркивать эмоциональное содержание рисунка с помощью экспрессивных контуров – неровных линий.

Линейная графика присутствует в искусстве всех периодов, от наскальных рисунков до карикатур в наших газетах. Одна из причин ее вездесущности состоит, вероятно, в том, что людям свойственно интуитивное понимание смысла линейных рисунков. Контуры улыбающегося лица мы автоматически воспринимаем как улыбающееся лицо. Но почему так происходит? Ведь в реальном мире нет контуров. Тем не менее, нетрудно воспринимать линейное изображение руки, человека или дома как руку, человека или дом. Естественность восприятия таких условностей многое говорит о механизме нашей зрительной системы.

Причина исключительного успеха линейной графики кроется в том, что мозг, как показали Хьюбел и Визель, успешно интерпретирует линии и контуры как очертания, отделяющие фигуры от фона. Когда глаза открыты, клетки ориентации в первичной зрительной коре мозга неустанно ищут элементы линейной графики в видимом нами. А тормозные зоны рецептивных полей этих клеток постоянно заостряют контурные линии зрительных образов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франк Трентманн - Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней]](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-thumb.webp)