Шехтер предположил, что воспринимаемые эмоции могут зависеть от социального контекста, даже если физиологические реакции при этом одинаковы, и провел остроумный эксперимент. Испытуемыми были неженатые молодые люди. Одним Шехтер говорил, что в комнату сейчас войдет интересная женщина, а другим – что ворвется опасное животное. Затем он делал испытуемым из обеих групп инъекцию адреналина, зная, что это должно привести к повышению активности симпатической нервной системы, увеличению частоты сердечных сокращений и потоотделению ладоней. Опрашивая после этого участников эксперимента, Шехтер установил, что такое неспецифическое возбуждение (стимулирующее реакцию борьбы или бегства) вызывало у тех, кому было сказано, что в комнату войдет женщина, чувства стремления и даже любви, а у тех, кому было обещан визит животного, – чувства избегания и страха.

Тем самым Шехтер подтвердил вывод Кеннона о том, что сознательная эмоциональная реакция человека определяется не только спецификой вызывающих ее физиологических сигналов, но и контекстом, в котором возникают эти сигналы. Подобно зрительному восприятию, эмоции представляют собой результат активной интерпретации мира мозгом посредством зависящих от контекста нисходящих умозаключений. Еще Джемс отмечал, что чувства возникают лишь тогда, когда мозг определенным образом интерпретирует причины физиологических сигналов, поступающих от тела, и вырабатывает соответствующий творческий ответ, согласующийся с нашими ожиданиями и с контекстом.

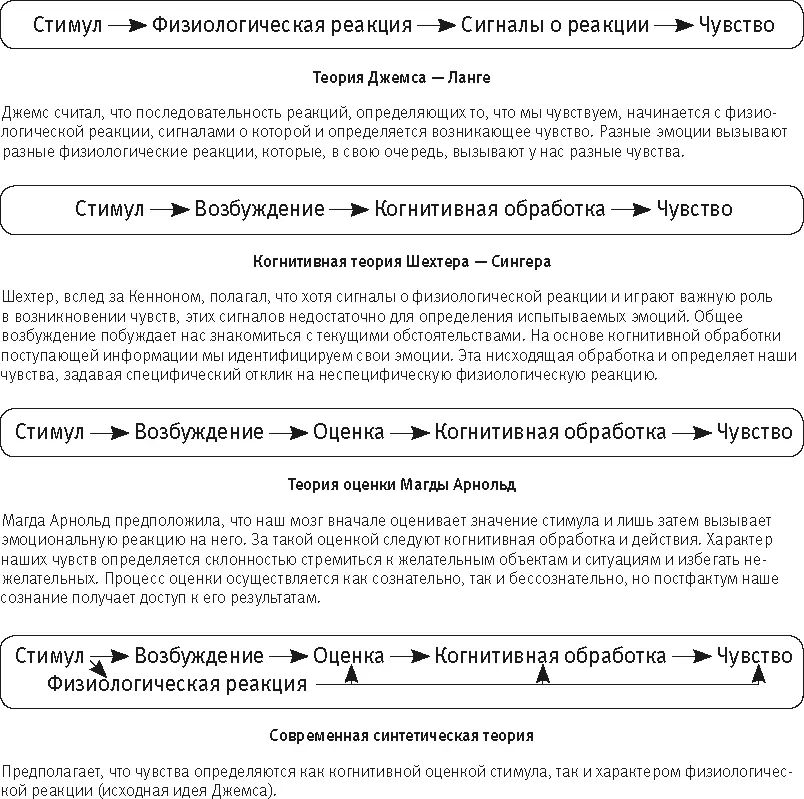

Шехтер, как и Джемс, полагал, что физиологические реакции, возникающие в присутствии эмоционально возбуждающего стимула, служат хорошим индикатором эмоционально значимых событий. При этом вслед за Кенноном он утверждал, что эти физиологические реакции не всегда достаточно информативны, чтобы извещать нас о том, какое именно событие их вызвало. Согласно Шехтеру, подобные реакции привлекают наше внимание к тому, что происходит нечто важное, побуждая нас исследовать ситуацию когнитивными средствами и попытаться прийти к заключению, чем вызван физиологический ответ нашего организма. В ходе такого исследования мы сознательно идентифицируем чувство, сопровождающее этот ответ.

Следующий важный шаг совершила в 1960 году Магда Арнольд. Она ввела в науку об эмоциях понятие оценки . Под оценкой Арнольд понимала один из ранних этапов реакции на эмоциональный стимул – субъективное оценивание событий и обстоятельств, вызывающее сознательные чувства. Это приводит к формированию у нас неспецифической предрасположенности к стремлению к желательным стимулам и событиям и избеганию нежелательных. Хотя процесс оценки протекает бессознательно, мы осознаем его итог.

В 2005 году голландский психолог Нико Фрейда сделал еще один важный шаг. Он обратил внимание на то, что сознательные эмоциональные ощущения (то, что мы чувствуем) зависят от того, на чем в данный момент сосредоточено наше внимание. Внимание действует подобно дирижеру симфонического оркестра, по указке которого музыканты в разное время производят разные музыкальные эффекты, соответствующие разным сознательным ощущениям.

Наряду с интересом к роли оценки в специфической реакции на неспецифическое возбуждение, в последнее время наблюдается возрождение интереса к исходной идее Уильяма Джемса. Хьюго Критчли и его коллеги из Сассекского университета установили, что разные эмоции действительно могут запускать разные ответы автономной нервной системы, вызывая специфические физиологические реакции. Ученые сканировали область мозга, ответственную за координацию сознательных эмоциональных реакций, и одновременно регистрировали физиологические параметры желудка и сердца испытуемых, чувствовавших отвращение в двух формах. Результаты экспериментов свидетельствуют в пользу теории Джемса – Ланге. Судя по всему, наши чувства определяются и когнитивной оценкой эмоциональных стимулов, и (по крайней мере в некоторых условиях) специфическими физиологическими реакциями на эти стимулы.

Рис. 21–1.

Теория Джемса – Ланге в ее современном виде ( рис. 21–1 ) принципиально изменила представления об эмоциях. Теперь мы понимаем, что хотя эмоциями управляют отделы нервной системы, частично независимые от систем восприятия и мышления, те также представляют собой одну из форм обработки информации, а значит, и когнитивной деятельности. В результате у ученых сложилось более широкое представление о когнитивных процессах, которые, как подчеркивают Ута и Крис Фрит, включают все аспекты обработки информации мозгом, то есть не только восприятие и мышление, но и эмоции и социальное научение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франк Трентманн - Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней]](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-thumb.webp)