Здесь есть кулиса, в которую все упирается. Эта кулиса – XI век европейской культуры, когда в 1054 году произошел знаменитый раскол церквей и когда на этом церковном расколе Западная (латинская) церковь и Греческая никак не могли сойтись в одном вопросе: в вопросе о том, кто есть Богородица. Греческая церковь говорит, что Богородица есть Приснодева Богородица, то есть она прежде всего абсолютная девственность, очистительное начало мира. Когда где-нибудь случается холерная эпидемия, на этом месте ставится церковь Богородицы. Это очистительное начало, оно очищает землю. И Богородица сына своего в жертву приносит. А Латинская церковь говорит: Богородица – царица небесная. Ее сын – царь небесный, а она – царица. Поэтому в иконах XI–XII веков появляется сюжет, которого у нас нет, так называемая коронация Богородицы, когда мы видим, что Сын коронует Богородицу – царь небесный и царица небесная. Она – царица, отсюда преклонение перед ней, служение ей, куртуазная линия, которой в России нет.

Искусство XIX века в лучших своих проявлениях отличается необычайной духовной и пластической глубиной. И когда Ярошенко пишет Пелагею Антипьевну, ему нет никакого дела до ее мужей, до того, что Погодин застрелился на пороге ее спальни, до того, что она носит белые манжеты. Он все равно в ней видит Приснодеву. Он видит в нее это высокое катарсисное очистительное начало, страдание и жертву, потому что она – лучший представитель своего общества.

Точно так же Ренуар, когда пишет Жанну Самари, видит в ней Прекрасную Даму. Это высшее, что он может о ней сказать: она – Прекрасная Дама.

Когда мы занимаемся этой темой, мы считываем ее слишком просто, с одного лишь внешнего плана – декоративного, сюжетного, композиционного или избирательно-любительского. Мы забываем, что есть еще один, более глубокий пласт искусства: оно не первый день живет на свете и оно несет в себе глубокую тайну, длинный шлейф своего прекрасного прошлого.

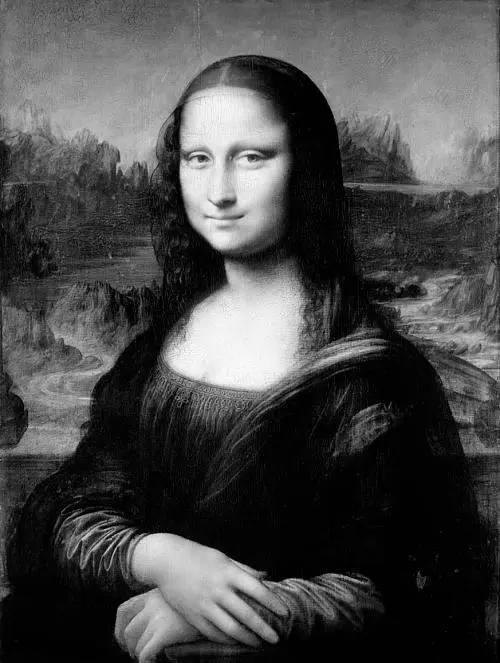

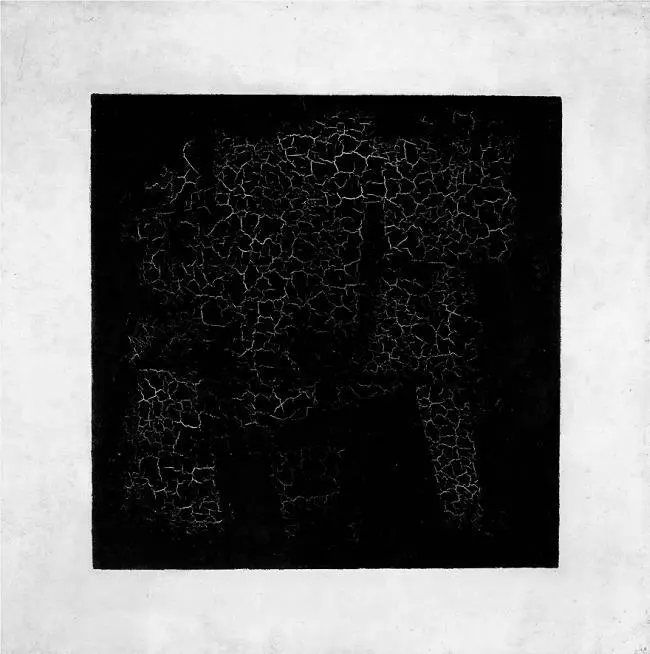

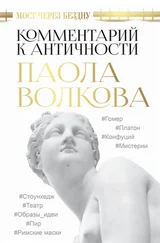

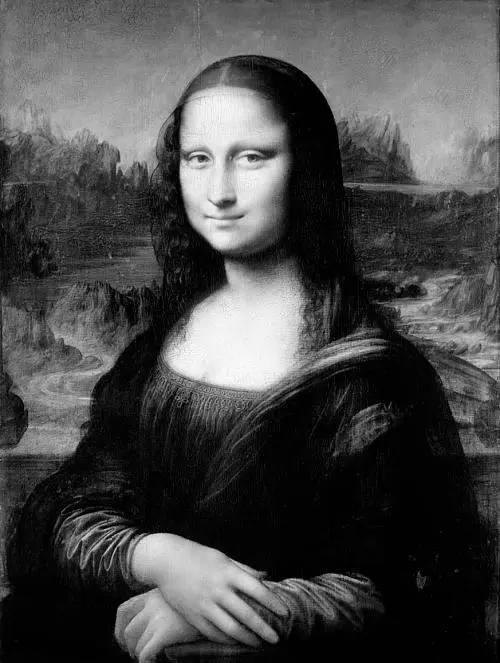

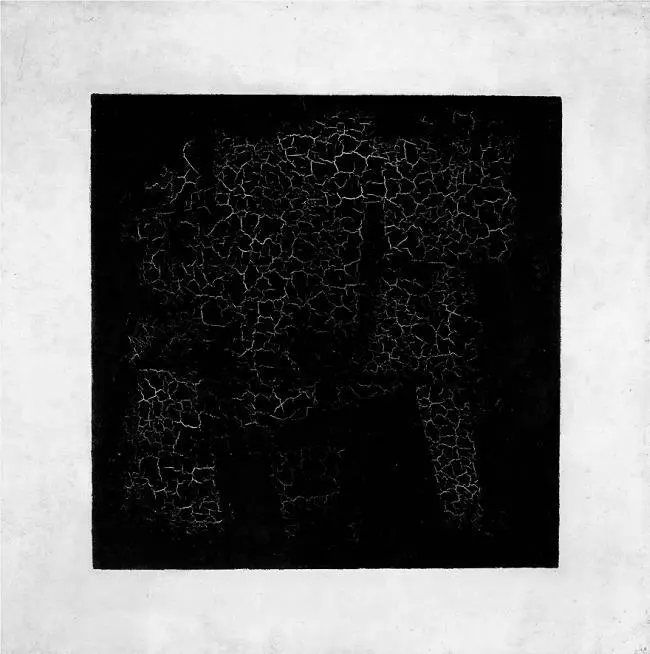

Однажды мне рассказали о какой-то современной пьесе, поставленной в театре. В спектакле был такой эпизод: герои выносили на сцену три художественных бренда мира. Сначала они пронесли Венеру Милосскую, вслед за этим они пронесли «Джоконду», а потом они пронесли «Черный квадрат» Казимира Малевича. И зал надрывался от хохота. Этот ряд художественных произведений отражает устойчивое европейское художественное сознание: Венера Милосская, «Джоконда» и «Черный квадрат». Можно соглашаться или не соглашаться с выбором именно этих трех произведений искусства, но то, что «Черный квадрат» с момента своего рождения (Малевич его называл «великим божественным младенцем») и по сегодняшний день является предметом оживленных дискуссий, не подлежит сомнению.

Венера Милосская. Около 130–100 до н. э. Лувр, Париж

Создатель «Черного квадрата» Казимир Северинович Малевич родился в Киеве в 1878 году и умер в Санкт-Петербурге в 1935 году. И это просто замечательно – не то, что он умер в 1935 году, а то, что он не дожил до 1937 года и умер в собственной постели.

Надо сказать, что рубеж конца XIX – начала XX века – это время необычайного подъема в России, время подъема всех духовных сил, абсолютно всех: и ангельских, и демонических. Это был какой-то прорыв, русский Ренессанс, русское Возрождение. В этот прорыв хлынул гений нации – во всех областях: в искусстве, в политике, в науке, в музыке, в театральной жизни. И может быть, Россия впервые за всю свою историю действительно прорубила «окно в Европу», прорубила окно в мир. Она явила себя миру во всем блеске своего нового облика. Это был облик гениальной художественности, облик новаторства, то есть то, что и саму Россию очень удивило, и также очень удивило огромное пространство вокруг нее. Она удивляла его в начале XX века неоднократно: она удивляла его дягилевскими антрепризами, открытием «Русского искусства», она удивляла себя теми процессами в культуре, которые происходили внутри нее. Что уж говорить о том, что она удивляла себя революциями: 1905 года, Февральской революцией 1917 года и, наконец, бесповоротными последствиями Октябрьской революции.

Леонардо да Винчи. Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. 1503–1519. Лувр, Париж

Казимир Малевич. Чёрный супрематический квадрат. 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу