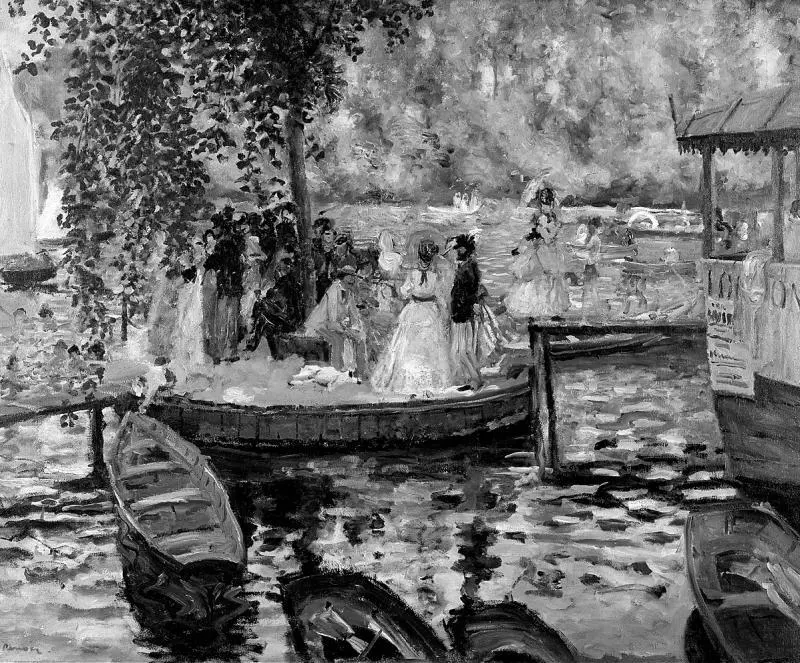

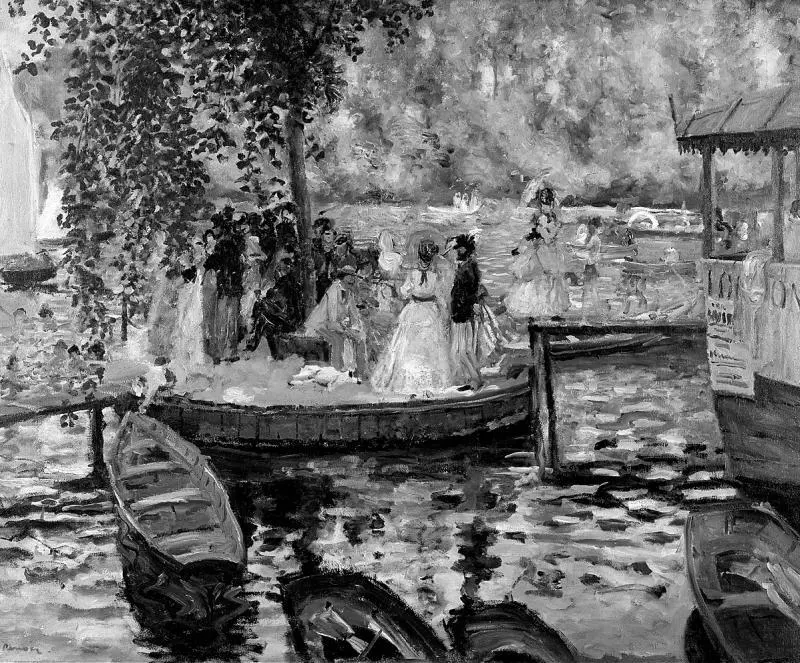

Эти художники совершенно не интересовались социальной жизнью: они никому не читали нотаций, не интересовались богатыми и бедными. Они просто описывали жизнь вокруг себя. Как же они ее описывали? Они ходили в маленькие цирки-шапито, ходили за кулисы театра, писали ложи, танцульки. Знаменитый «Лягушатник» Ренуара изображает простых служащих, самых обычных женщин, которые собирались по воскресеньям повеселиться. Эти художники оставили нам образ Парижа. Благодаря им мы знаем мастерские, в которых делались шляпки, мы знаем маленькие кафе, певичек… мы знаем все. Такого полного описания жизни, живого, реального, непридуманного, дышащего мира, которое оставили они, не оставил больше никто и никогда. Это не интеллектуализм построений на тему добра и зла, это сама жизнь.

Во всех этих картинах есть удивительная вещь – некая фрагментарность, они как будто описывают выхваченный из жизни фрагмент. Взглянем на «Ложу» Ренуара: мы можем двигать рамку картины в любую сторону, перед нами как будто просто фрагмент пространства. Пространство становится фрагментарным, время становится коротким, а не длительным, не застывшим. Этот вскинутый бинокль мужчины, лорнирующего другие ложи, этот томный взгляд женщины, этот букет на ее груди… Или девочка-акробатка под куполом цирка у Дега: изображено мгновение, когда она закидывает голову. Это фрагмент времени, пространства, действия, движения.

Пьер Огюст Ренуар. Лягушатник. 1869. Национальный музей Швеции, Стокгольм

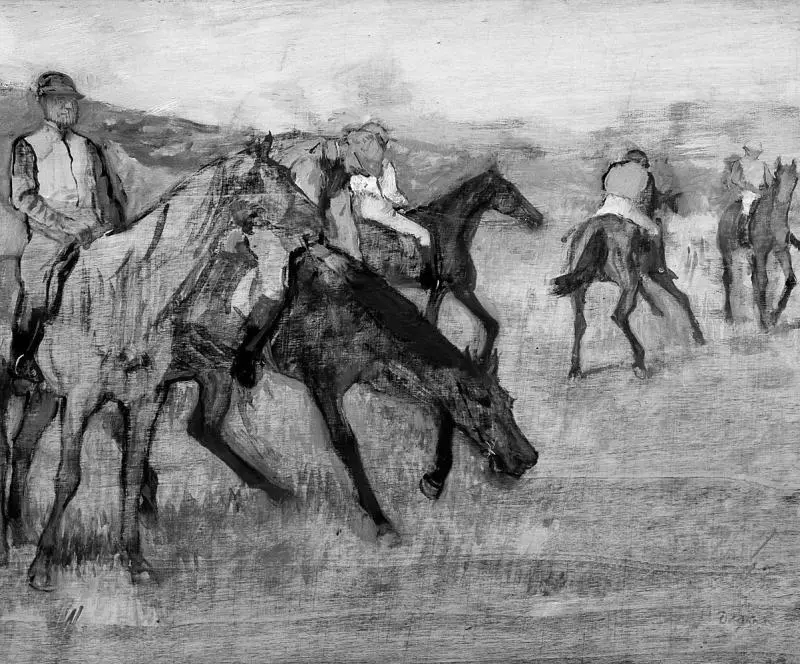

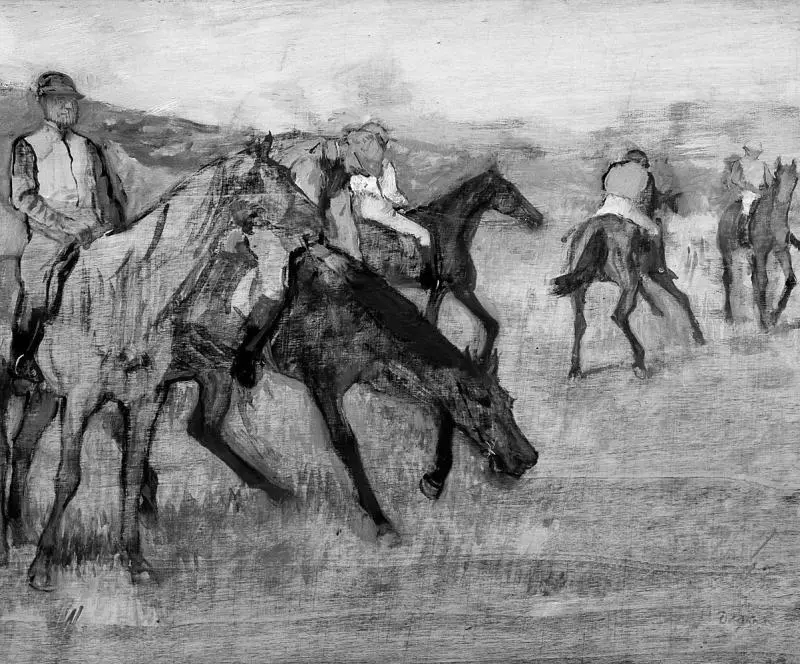

Задача художника изменилась, назначение картины изменилось. В этой фрагментарности, в элементе времени и пространства, вероятно, и содержится острое ощущение контакта с жизнью. Взглянем на «Скачки» Дега или на его картины на тему балета: создается впечатление, что вы являетесь участником этого действия. Люди на картине не позируют вам, вы словно наблюдатель, словно подглядываете за ними.

Эдгар Дега. Перед стартом. 1882–1884. Художественный музей Уолтерса, Балтимор

Какие бы картины ни писали эти художники, у вас всегда есть, во-первых, очень острое ощущение присутствия внутри, объединенности в пространстве, и во-вторых, живое чувство, которое у вас бывает на улице, в общении – «это здесь и сейчас, это не застыло на века». Поэтому импрессионисты становятся первыми великими поэтами нового города, нового мира, полноты всей его жизни. Это ощущение того, что вы жили тогда, были в том кафе на картине Дега «Абсент», где сидели эти двое, такие одинокие, такие разъятые. Какой жемчужный свет льется из окна. А потом вы об этом забываете, всегда забываете об этом мгновении наблюдения, впадаете в состояние наслаждения от разглядывания картин. Они так изумительно написаны, что вы потом теряете связь с действием и начинаете жить красотой самой живописи. Импрессионисты первые сделали предметом своего искусства живопись. Они были прежде всего живописцами.

И вот в 1874 году произошло важное событие, хорошо нам известное: на бульваре Капуцинок в фотоателье фотографа Надара открылась первая выставка импрессионистов. Там была показана маленькая картина Клода Моне, которая называлась «Впечатление. Восходящее солнце». Эта картина стала вехой в истории искусства. Критики назвали этих художников импрессионистами – от слова impression, то есть «впечатление». Они пишут впечатление.

Это условное название, принятое в литературе. Но единственным настоящим последовательным импрессионистом был Клод Моне. Он всегда писал внешний мир, природу. Его совершенно не занимали сцены жизни. Его интересовало состояние природы, впечатление от природы.

Был интересный эпизод в 1824 году, когда поэт и художественный критик Шарль Бодлер навестил мастерскую Делакруа. Делакруа пригласил его, чтобы показать свою картину «Резня на Хиосе». Бодлер долго смотрел на полотно, а потом сказал: «Картину надо писать так, чтобы, если ее перевернуть, она бы ничего не потеряла в своем живописном содержании и в своем живописном балансе». Если «Сельский концерт» Джорджоне перевернуть, то он ничего не потеряет в своем живописном балансе. У Клода Моне это есть с самого начала – эта сбалансированность, как в игре зеркал, удивительная отраженность неба в воде и воды в небе. Картину «Восходящее солнце» можно перевернуть, и она тоже ничего не потеряет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу