Огромны – увы – эти вещи земные!

Я в них не подвинусь серьезно вперед.

Но, скажем, вот тень от сосны на дороге.

В ней мастер всего пропечатал себя!

(Тао Юань-мин, IV–V в. н. э.)

Бесплотные тени двойников в зеркалах – иллюзии, не точные копии объектов. Так полагал Платон (Государство. С. 596). Но он же писал и о другой сущности отражений – знаковой, то есть к иному познанию реальности через отражение, вырвавшееся из пещеры тела-плоти.

К познанию самого себя призвал дельфийский оракул. Знак души, как образ тени-двойника, стоит перед нами, а вернее, мы перед ним, и демонстрирует благороднейшей из дам ее бурбонский профиль. «И я не знаю, что мне делать с ним», – заключает свое стихотворение Анна Андреевна Ахматова.

И конечно же, зеркальное отражение как вопрошение о себе, как самоанализ, разговор с собой начинается тогда, когда тело и дух начинают непростую внутреннюю полемику. В здоровом теле не всегда здоров дух. Старая апокрифическая христианская легенда рассказывает, как безгрешные творенья Господа Адам и Ева видели в зеркале Бога и постоянно общались с ним. А может быть, они вообще видели Господа лишь зеркально отраженным? Но вот что знаменательно. После грехопадения поверхность зеркала стала темнеть, и больше они его Лика не видели. Отражение зеркала, вне зависимости от технического совершенства, как и картина в раме, меньше того пространства, в котором находимся мы сами. В зеркале кадр того пространства, той среды обитания, где мы сами находимся. Крупный план. Это усиливает взгляд на самого себя, на самонаблюдение и самоанализ. В зеркале мы можем увидеть то, что прячется за внешним обликом и никаким иным путем увидено и понято быть не может. «Как я выгляжу?» – «Замечательно», – ответят друзья. На самом же деле мы все знаем сами о себе, и не станет утешать честная пристальность вопрошения холодного, отраженного и абсолютно неведомого пространства.

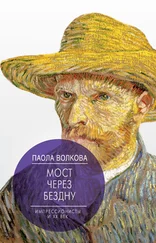

Реальность и отражение взаимно поддерживают и раскрывают друг друга. Автопортреты художники пишут, в основном, глядя в зеркало. Автопортрет никогда не самоизображение, но всегда вопрошение о себе или психоанализ. Пристальное вглядывание и ответ (или повисший между художником и его отражением вопрос). Винсент Ван Гог, Рембрандт, Альбрехт Дюрер оставляют в жанре автопортрета горькую исповедь целой жизни.

Веласкес оставил единственный автопортрет – картину «Менины», но он равен рассказу о собственной жизни и о том, как он ее видит и что о самом себе думает. Всмотритесь в это таинственное зеркало жизни.

Художник изображает себя за мольбертом, с кистью в руках, в кольце моделей, которых писал всю жизнь. Дети, карлики, придворные, собака, начальник охраны в проеме двери и король с королевой в отражении зеркала на стене мастерской. Об этой картине много писали, ее много копировали художники, включая Пикассо или начиная с него. Комментарий, равный потолку Сикстинской капеллы, Рафаэлю или Леонардо да Винчи. Но мы только о зеркале как анализирующем суть отражения.

Итак, кого пишет художник? Он пишет короля и королеву Испании – судя по размеру холста, в рост. Они, должно быть, позируют, стоя перед ним. Но в зеркале на стене их расползающиеся тени – поясные. Маленькая инфанта Маргарита, очаровательное дитя, в окружении свиты фрейлин, карликов, воспитательницы – карлицы Барболы, которая демонстрирует нам свой орден. Инфанта пришла к художнику посмотреть, как он пишет папу с мамой. Инфанта захотела пить, и фрейлины-менины, прекрасные, как цветочная клумба, подают ей в красной ароматической глине воду. Это все прекрасно, но на самом деле художник Веласкес пишет всю группу на переднем плане, с девочкой в центре, а тени – в зеркале за их спинами, и мы не сразу видим их, а потом. Скорее уже мы видим расползающуюся кляксой фигуру начальника внутренней охраны в проеме двери.

Пишет эту картину в картине он на большом холсте, а перед ним – смонтированное из фрагментов зеркало в стене. Невидимое нами зеркало, оно отражает композицию «Менин». Дотошные исследователи этого шедевра живописи (а это, несомненно, шедевр) клянутся, что Диего де Сильва Веласкес никогда не писал парного портрета Филиппа IV и его супруги Марианны Австрийской. И тогда мы можем сюжет композиции представить иначе. Веласкес пишет свой портрет, и что на холсте – нам неизвестно. Его обступают те, кто всегда были ему моделями, то есть он рассказывает нам о главном. Он – Веласкес (а это имя, как имя Шекспира, нарицательное) – пока стоит перед мольбертом и держит в руках кисть. А вот его мир, его модели и герои. В жизни иерархия одна: он в своей мастерской зажат между королями и охраной, а вокруг хрупкие и трогательные люди-тени, люди-куклы, застывшие в строгом церемониале жизни. Но он Диего Веласкес – волшебник, и в его руках волшебная палочка, и он назначает свой порядок. И тогда на первый план выходят дети, карлики, фрейлины, собаки. А сильные мира сего? Они лишь тени зазеркалья. Веласкес знает себе цену и знает свои ценности. Их – в игре зеркал – он оставляет нам навеки рассказом о себе, своей жизни – внешней придворной и глубоко скрытой, свободной.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу