М. Алпатов даёт исторический обзор типов композиции. Интересны его наблюдение и анализ первобытного композиционного мышления, отличительной особенностью которого является, по мнению автора, отсутствие целого. Он считал, что первобытные изображения представляли собой суммы тщательно проработанных, но отдельных фигур: «… Мы должны признать, – пишет Алпатов, – что такое понимание композиции присуще очень примитивному мышлению, вызвано неспособностью первобытного человека к обобщениям. Оно могло существовать только на ранней стадии человеческой культуры» [5].

В композиции древнего Востока возникает почти жёсткая упорядоченность, связь предметов с окружающей их обстановкой, геометричность форм, расчленение поля на горизонтальные и вертикальные полосы, тесная связь с архитектурой.

Композиции Древнего Египта полностью лишены перспективы, но одновременно с этим был выработан особый закон изображения предметов на плоскости. Прослеживается стремление создать «изображение умозрительного представления», некоего сложного знака. Поэтому фризовая композиция была более приемлема, чем перспективные построения.

Фризовые композиции представляли собой одновременно и знак, и орнамент. Они были сложнее орнамента, т. к. несли смысл повествования, но не были окрашены образным чувством и представляли собой скорее сложное иероглифическое выражение мысли. При этом главной, как при письме, была изобразительная задача решения плоскости, блестяще выполняемая художниками древнего Востока.

В произведениях художников Древней Греции отдельные части связаны не только между собой, но и с целым, поэтому, – писал Алпатов, – «…греческие композиции приобретают большее единство. Правда, и в египетском рельефе каждая фигура читалась как звено, входящее в состав длинной цепочки, но звено это, именно как отдельное кольцо цепочки, было связано лишь с соседним звеном. Греческая композиция в гораздо большей степени задумана как некое сложное, но органическое целое, в котором отдельные части связаны не только между собой, но и со всей композицией в целом…» [6]. Однако здесь ещё нет свободы композиционного решения. Она появляется значительно позже.

Древнегреческому искусству свойственна сложная композиция. Художественное мышление поднялось здесь на высокую ступень. Это проявилось не только в скульптурах и фризовых композициях, но и во фресковой живописи.

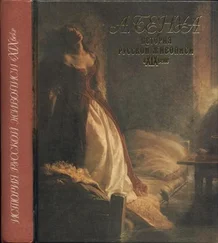

На помпеянской фреске «Одиссей и Ахилл у царя Ликомеда» совершенно явственно выделяется композиционный центр и выстраивается иерархия ритмических отношений. Позднеантичная фреска напоминает картины Возрождения и XVIII века, хотя близка к вазовому рисунку V века до н. э. Слитный контур групп, характерный для художников Возрождения, почти отсутствует. Чувствуется некоторая фрагментарность и большая свобода обращения с плоскостью, во многом утраченная европейским классицизмом.

Ил. 1

Ахилл и Одиссей у царя Ликомеда. (50–79 г.)

Поздняя античность даёт образцы высокого теоретического осмысления композиционных проблем. Известный греческий философ Плотин (204–270 гг. н. э.) дал глубокое, во многом предвосхищающее наше сегодняшнее понимание, определение композиции: «Что производит на вас впечатление, – спрашивает он, – когда вы на что-нибудь смотрите, когда что-нибудь развлекает вас, пленяет и наполняет радостью? Мы все согласны, могу я сказать, что красоту составляет отношение частей друг к другу и к целому (курсив мой, – А.С.) вместе с красотой цвета, другими словами, – что красота в видимых вещах, как и во всём другом, состоит в симметрии и пропорциях. Действительно, лишь сложное, но не простое и лишённое частей может быть действительно прекрасно» [7].

Просто поразительно, насколько определение Плотина соответствует современным взглядам и фактически предвосхищает современное определение системного анализа. Неужели почти за две тысячи лет мы не сумели существенно приблизиться к пониманию этого вопроса? Похоже, что так оно и есть на самом деле. Поэтому в основном задача исследования состоит в том, чтобы не утратить уже найденное, несколько систематизировать разрозненное. Ведь золотники нового – редчайшие находки нашего разума – появлялись со времён античности всего несколько раз.

Впервые новый взгляд на композиционное целое был связан с изменением образа картины мира, возникшей в Средние века.

Читать дальше