Холст, масло. 50 х 59 см

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник

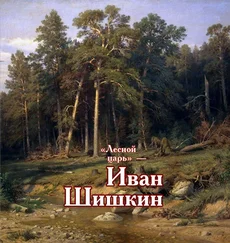

Он словно проходил с учениками свой собственный путь в искусстве, и потому скрупулезное штудирование натуры было для Шишкина главным начальным средством обучения. Именно в этом - его главное расхождение с новизной методов А.И. Куинджи, который учил передавать общую выразительность природного мотива, пользуясь разнообразными, в том числе и декоративно-иллюзионистическими, средствами. В то же время один из учеников Куинджи, Н. Рерих, называвший Шишкина «богатырем русского леса», «вполне оправдывал его строгое требование передачи красоты форм разных деревьев и особенностей пятен и складок на коре, свойственных разным породам. Это все при живописной технике Шишкина не сушит, а оживляет и освещает лес» 86.

Однако 1890-е годы были уже иным временем, и приемы педагогической работы существенно менялись в соответствии с изменением самого искусства. А Шишкин нередко «забывал, что ученики его уже художники, имеющие каждый свое определенное лицо, свои явно выявившиеся склонности... Просматривая работы учеников, почти все внимание профессор обращал на технику, ее недостатки». Ученики побаивались Шишкина. Н.Н. Хохряков вспоминал: «Иван Иванович бывал иной раз и требователен, и, хотя потом смеясь и говорил "кого люблю, того и бью", все же часто резкие слова на меня производили впечатление...» 87.

Главным направлением для учеников Шишкин считал рисунок, а живопись он относил к более поздней стадии становления. Летние сезоны были основой учебного процесса, а зимние занятия с учениками заключались в копировании работ мастера, в том числе с проецируемых на экран диапозитивов с его картин и гравюр. Это была своего рода имитация работы на натуре, и такой метод принимали далеко не все. Но Шишкин полагал, что работа с фотографий в мастерской способна ускорить профессиональную подготовку учащихся в преддверии самого важного - этюдной работы с натуры.

Гнилое дерево, покрытое мхом. Этюд. 1890

Холст, масло. 21,7 х 33,3 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Старый валежник. Лесное кладбище. 1893

Холст, масло. 104 х 176,5 см

Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

Его работа в Академии продолжалась лишь до осени 1895 года. Формальной причиной ухода стала болезнь, но сохранилось письмо Шишкина И.И. Толстому, в котором говорится: «Я служить в Академии не могу, нести обязанности руководителя мастерской - тем более, я чувствую в себе полную неспособность, задача мне не по силам, задача, требующая и умения, и терпения, и энергии, которых, откровенно говоря, у меня нет, и предвижу горькую неудачу...» 88.15 октября он был освобожден от должности профессора - руководителя пейзажной мастерской.

Спустя два года, после увольнения А.И. Куинджи, Академия художеств вновь предложила Шишкину занять место профессора - руководителя пейзажной мастерской, и в ноябре утвердила его в этой должности. Но состояние здоровья не позволило художнику включиться в нелегкий процесс преподавательской работы.

Из учеников Шишкина выросли пейзажисты, хотя и менее значительные, но все же оставившие свой след в русской живописи: А.Н. Шильдер, Н.Н. Хохряков, В.К. Менк, О.А. Лагода-Шишкина, В.А. Бондаренко, а также Н. Химона, В, Рущиц, А. Борисов, начинавшие у Шишкина и затем перешедшие в мастерскую А.И. Куинджи. Но если взглянуть более широко, у Шишкина так или иначе учились все русские пейзажисты - каждый по-своему.

Кама близ Елабуги. 1895

Холст, масло. 108 х 177 см

Нижегородский государственный художественный музей

Корабельная роща. 1898

Холст, масло. 165 х 252 см

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Этюдные сезоны 1896 и 1897 годов Шишкин провел на станции Преображенское под Петербургом. Здесь написано много солнечных этюдов - «Роща у пруда. Преображенское», «Сосны. Солнечный день» и др. Эти места так понравились ему, что он решил купить здесь участок земли для дачи. Но планам Шишкина уже не суждено было осуществиться.

Читать дальше